生成AI

最終更新日:2024/04/04

中部初開催DXセミナーレポート!

中部初開催DXセミナーレポート!

2/8(水)に、愛知県名古屋市で、中部経済連合会とデジタルリテラシー協議会によって「デジタル人材育成セミナーin中部」が開催されました。今回はAIsmiley編集部が、中部地方で初の開催となったセミナーの様子をレポートします。

第一部は企業・団体でデジタル人材育成に取り組んでいる方を対象に、西川コミュニケーションズ株式会社 DX事業部の近藤 都雄氏、株式会社デンソー ソフト生産革新部 ソフト・システム開発基盤室の森 孝夫氏が登壇し、デジタル人材育成事例を紹介しました。

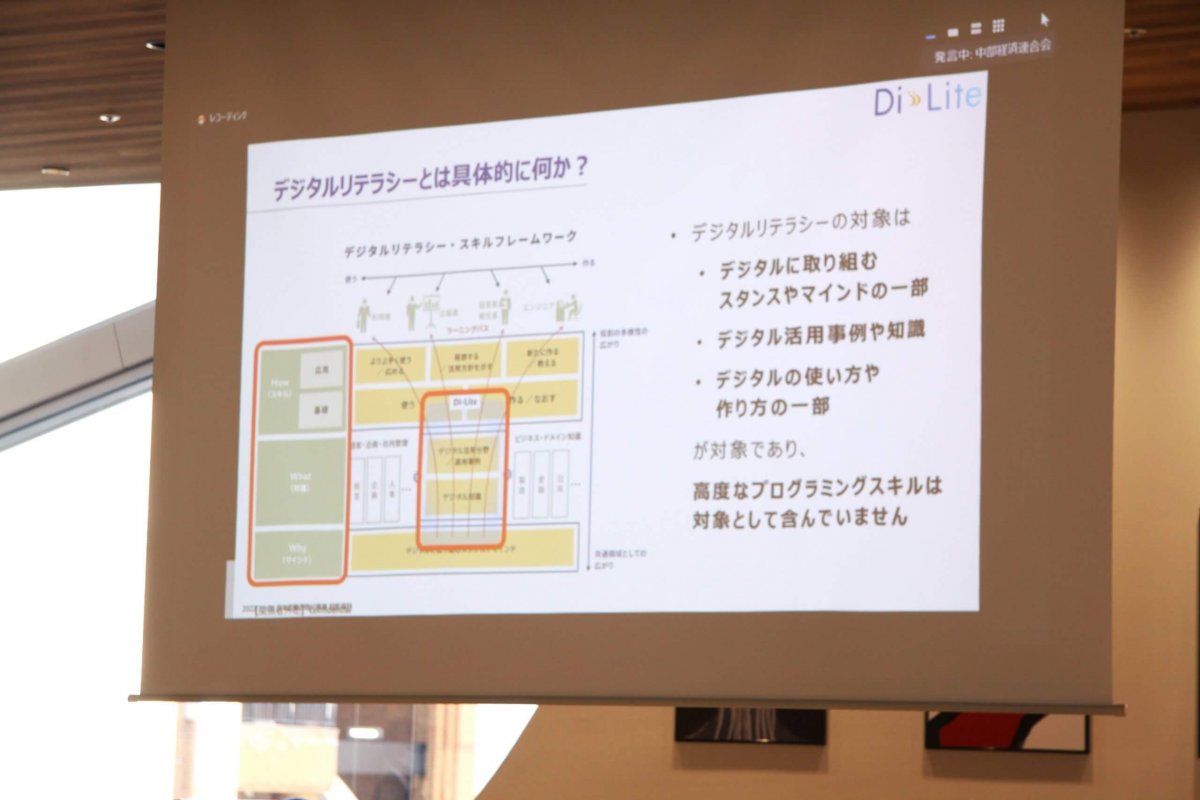

はじめに司会進行を務める、日本ディープラーニング協会(JDLA)の岡田 隆太朗氏が、デジタル人材育成とデジタルリテラシーについて語りました。

――岡田氏

近年、デジタル田園都市国家構想、リスキリングといった言葉に代表されるように、デジタルリテラシーを学び、デジタル人材を育成するといった機運が高まっています。私たちデジタルリテラシー協議会は、「全員に、全体を。」をスローガンに、すべてのビジネスパーソンがデジタルリテラシーを身につける社会を目指しています。

ここで重要な点は、デジタルリテラシーは高度なプログラミングスキルではなく、デジタルに対する知識や活用例などを指していることです。

――岡田氏

これからの社会では、デジタルリテラシーを身につけていない人は、DX推進の阻害要因になってしまうことが懸念されています。すなわち、特定の人がデジタルリテラシーを身につければ良いのではなく、全員がリテラシーを持つ段階まで到達することがDX推進には欠かせません。

ここからは、実際にデジタルリテラシーを身につけた方、デジタル人材の育成に成功した企業の方に登壇していただきます。

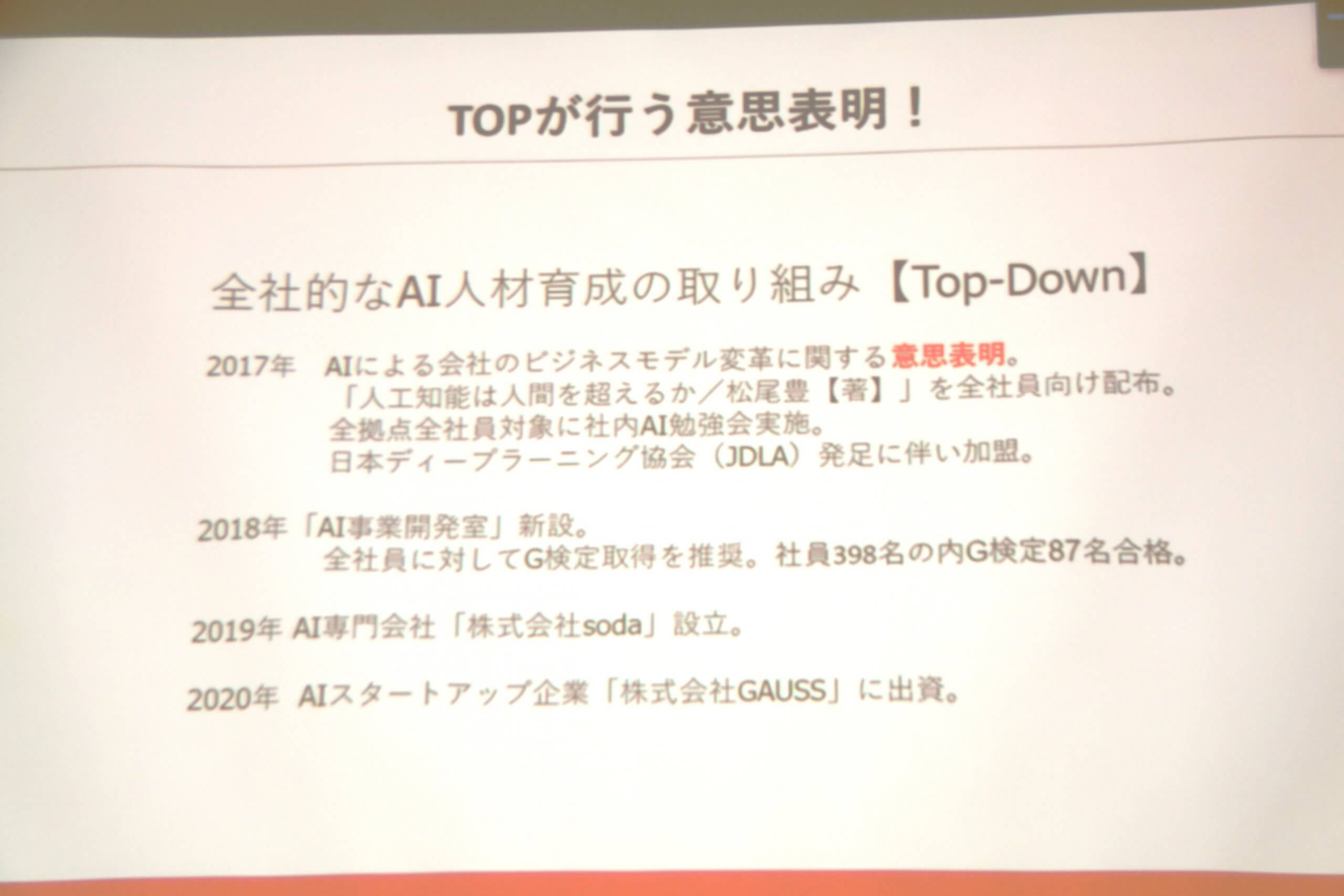

西川コミュニケーションズの近藤氏は、企業のDX推進で重視するべきなのは上層部の意識改革だと述べました。

――近藤氏

西川コミュニケーションズは、前身の西川印刷時代を含めると120年の歴史を持つ印刷会社です。企業としては創業時から電話帳などを取り扱う上で、データの重要性と取り扱う信頼性、そしてデータの活用法に関して常に着目してきました。

そんな中当社は、2017年に賛助会員としてJDLAに加入し、専任部署を設置してAIの事業化をスタートしました。これらの取り組みから、上層部がDX推進の流れを作ることはスムーズにいきましたが、実際に導入する現場では戸惑いが多かったです。

――近藤氏

その上で当社は状況を鑑み、当時の全社員にJDLA理事長の松尾教授が執筆した本を提供したり、社長自らG検定を真っ先に取得するなど、上層部が背中を見せながらDXを推し進めました。これにより、社内全体が一丸となってDXを推し進める流れを作り上げました。

また、直後に訪れたコロナ禍でもスムーズにリモートワークに移行できたのは、述べたような下地があり、社内全体がデジタル化へ抵抗がなくなっていたからに他なりません。

これらのことから、社内の力を上げるには、経営層がチャレンジし背中を見せることが大切だと考えています。

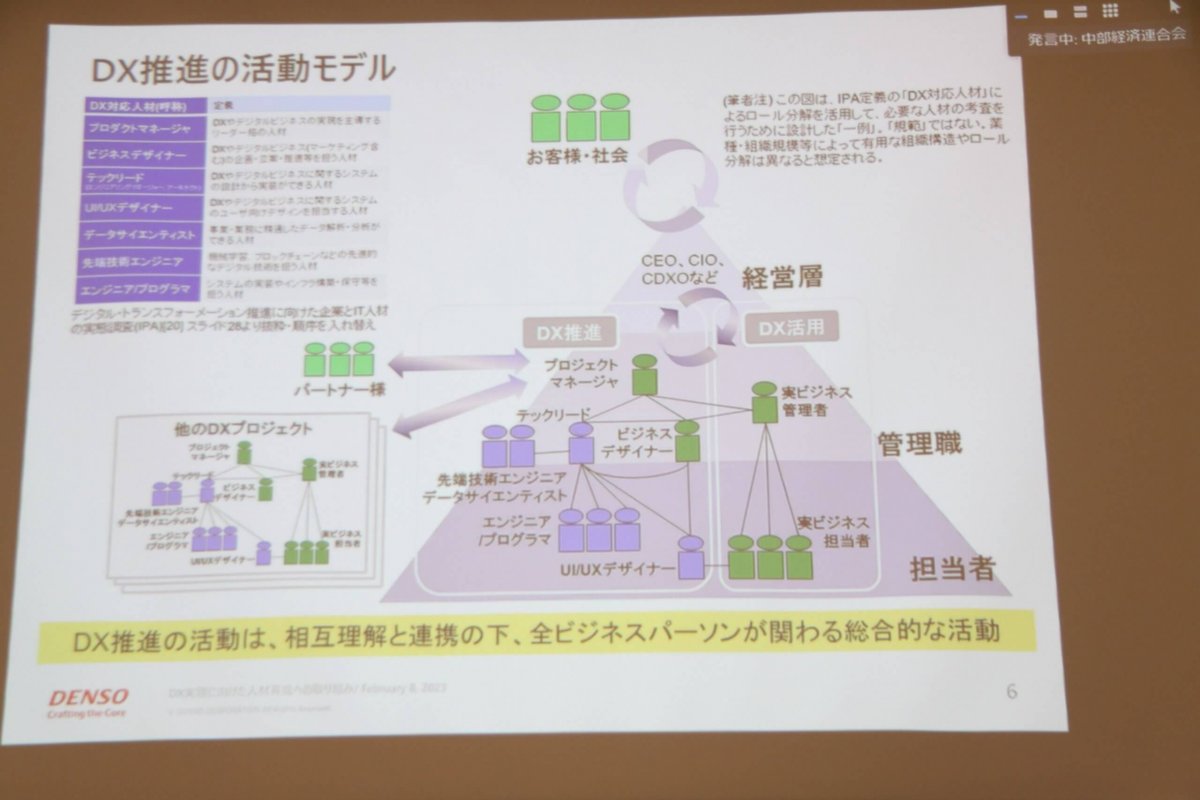

次に、デンソーの森氏は、社員に寄り添うことがDX推進成功の秘訣だと述べました。

――森氏

私たち自動車業界においては、ディスラプター(革新的な技術・サービスを提供する企業)の到来によって、細かいビジネスの情報を把握し、ビジネス戦略を立てることが重要になっています。そのため、変革をした少し先だけでなく、将来的にも通用するビジネス戦略を考えることが大切です。

特にデジタルの戦略づくりにおいては、スピード感をもって取り組むことが求められます。5年先を見据え、今後の技術やトレンドを踏まえたビジネス戦略を策定し、急速に変化する市場に対応する必要があります。

――森氏

2019年頃、当社でITデジタル本部が設立されたのは、経営層がDXの重要性を認識しDX推進のための組織が必要だと考えたためです。このような組織が設立されると、DX推進に必要なスキルやリソースが集約され、動きが早くなるというメリットがあります。

結果、ITデジタル本部に加え、開発設計の部署はもともとDXに関連する業務を行っていたため、2点を中心にオフィス領域、製造現場へも徐々にDXが広がっていきました。

この経験を踏まえた上で、DXを広く浸透させていくために重要な点は、社員一人ひとりの気持ちに寄り添うことだと考えています。

特に若い人たちは時代の変化に敏感であり、DXに興味を持っている傾向があります。このような若い人たちの気持ちを後押しし、DX推進に積極的に取り組んでいくことが上層部の皆さんにとって大切です。

また、DXに取り組む上での成果や意義を明確に伝え、社員のモチベーション向上につなげることも成功の秘訣です。士気の向上と、社員がしたいことを尊重する当社の風土と相まって、実際に新たなアイデアの創出や技術向上も見られました。

デジタルリテラシーを学ぶ重要性と方法について説いた両氏。アプローチ方法はそれぞれ異なるものの、共通して語っていたことは、現場までしっかりフォローをすることの大切さでした。上層部からの押し付けにならないようDX推進を進めることが、成功の秘訣です。

第二部は、個人でデジタルリテラシーを学んだ4名が登壇しました。岡田氏は、なぜAI・デジタルリテラシーを学ぼうと思ったのかについて問いました。

――中村

私は大学で、法律関係や弁護士の仕事をAIができるのか?といった題材で学ぶ機会があり、その際にAIに興味を持ちました。その後、知的財産権を勉強している際もAIが絡んでいることに気づき、どの業種でもAIが関わってくることを感じました。このような状況から、自分自身をリスキルする必要があると感じ、AIに関する知識を積極的に身につけるようになりました。

――吉田氏

機械技術者の私がAIを学び始めたきっかけは、行っていた開発案件が区切りになったタイミングで、会社からAIに関して学ぶよう依頼されたためです。

G検定は、学んだことを形として残したいと考え、受験することに決めました。G検定に向け改めてAIを学び直したことによって、知らなかった分野や法律面など、新たな側面から知識を身につけることができました。

和田氏は、実際に行ったG検定に向けた勉強法やコツについて語りました。

私は検定受験に際し、シラバスを一通り斜め読みしました。これにより、ディープラーニングの技術的な分野は理解できていましたが、法律関係の分野が苦手であることがわかりました。自分の得意不得意を視覚化できたため、その後は苦手分野を先に潰していく方法で効率的に学習を始めました。

その他意識したことは、自分が試験を受けることを周りに公言することです。自分を追い込むことも、日々の学習のモチベーションアップにつながると思います。

リスキリングを行ったことで、どのような変化が現れたのでしょうか。岡田氏の問いに、宮野氏は物事の見方が変わった点について述べました。

リスキリングを通じて、課題や目的に対してAIが適応できるかどうかを判断することができるようになりました。また、私は直接的にAIと携わる仕事ではないものの、新しい案件が来た場合渡される機会が増えてきたように感じます。結果として、周りからの見られ方が変わったと同時に、自分自身の思考も柔軟になったと感じています。

最後にリスキリングに成功した4名から、メッセージをいただきました。

今は何かを「やりたい!」という人には、会社もその取り組みを支援してくれる時代です。そのため、会社を上手く使いながらAIに関するスキルを身につけることもできると思います。G検定は個人で受ける以外にも企業で奨励しているケースも増えてきていますし、業務改善の提案をすることで、会社からAI導入への支援を受けることもできるかもしれません。この機会にぜひ相談してみてください。

学習に際し一番大切なことは、学ぶことを詰め込みだと思わず、楽しむことです。まずは自分の業務と関わっているところから興味を持って学んでいき、興味が深まったらG検定・E資格とステップアップしてみてはいかがでしょうか。また、学習のモチベーションを上げるためにもコミュニティに参加することもおすすめですね。

勉強することは恥ずかしい、頑張るのは恥ずかしいといった風潮があるように感じますが、そんなことはありません。G検定に向け学習したことで分かりましたが、会社は頑張る個人を見つけたがっていますので、周りの目を気にせずトライしてください。

そして会社の皆さんも、資格を取った方が力を発揮できる場を提供していただけると幸いです。

松尾教授の言葉をお借りするなら、デジタルリテラシーは早ければ10時間、1時間でも手に入る知識がある点が大きな特徴です。皆さんがお持ちの様々なドメイン知識と、デジタルリテラシーをかけ合わせDXの推進へ役立てていただきたいです。

AIを学んだことで視野が広がり、AIに関わらない仕事でも役に立っているという皆さんの意見が印象的でした。リスキリングの重要性が説かれている今だからこそ、AIを学ぶいい機会かもしれません。

今回のセミナーは中部地方で初めての開催ということもあり、オンライン・現地含め大盛況で幕を閉じました。会社内でのDX推進に悩んでいる方、AIに興味があるけど何から学べばいいのかわからないといった方はぜひ参考にしてみてください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら