生成AI

最終更新日:2026/01/20

Devin AIとは?詳しく解説

Devin AIとは?詳しく解説

エンジニアとして長年開発業務に携わっているけれど、人手不足のプロジェクトや納期が短い案件の場合、AIに作業分担して効率化したいと考えている人はいませんか?

近年コードの記述をサポートするAIは多数あるため、自分のニーズに合ったツールを定期的に探している人も少なくないでしょう。しかし、コードの記述はAIにサポートしてもらえても他の細々としたタスクまで任せられるとは限らないため、中々業務負担が減らせない人もいるかもしれません。

この記事では、そんな人におすすめしたいDevin AIについて詳しく解説します。

Devin AIとはCognition Labsが開発・運営する自律型AIエンジニアです。

コードの記述、実行、テスト、バグ修正、ツール開発までを人間のように自分で判断して進めることができるのが特徴的だと言えるでしょう。

Devin AIでできることを4つご紹介します。

エンジニアは、日頃から細々とした開発タスクを正確で効率良く処理することが求められるのではないでしょうか。

Devin AIは、このようなタスク処理を以下の形でサポートし、バックログの蓄積を防ぎます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 並列での小さなタスク処理 | たまりがちな小さい開発タスクを事前に効率よく処理して、作業が滞るのを防ぐ |

| ターゲットを絞ったリファクタリング | 機能や動作は変えずにコードの構造や書き方の見直しを行い、中身をきれいに整理できる |

| ユーザーからの機能追加要望への対応 | ユーザーからの機能追加の要望に素早く応えてUXデザインを改善できる |

| フロントエンドのタスク処理 | ユーザーが実際に見たり操作したりする画面まわりの軽微な変更を行い、UIデザインを改善できる |

| バグ修正と境界ケース対応 | 小さなバグや通常とは異なる挙動(エッジケース)への自動対応 |

| テストカバレッジの向上 | 自動でテストコードを追加・改善して、ソフトウェアの信頼性を高める |

| CI(継続的インテグレーション)エラーの調査と修正 | CIで発生したビルドエラーや失敗の原因を分析し、修正する |

| リント・静的解析エラーの対応 | コーディングルール違反や静的解析によるエラーを自動で見つけて対応する |

Devin AIを活用することで、今まで手作業で対応していた軽微な開発タスクを自動で処理できるようになるため、ヒューマンエラーの防止や開発効率の向上につながるでしょう。

Devin AIを用いると、今までエンジニアが手動で行ってきた次のようなコード、言語、フレームワークのアップグレードを自動化します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| コードの整理・最適化・アップデート | 古いコードを最新の構成に移し替えたり、整理して保守性を高めたりする一連の作業を自動化する |

| 言語の移行 | 型のない言語から型あり言語への移行など、複雑な変換作業をDevin AIがサポートし、動作の安全性とコード品質を向上させる |

| フレームワークのアップグレード | Webアプリケーションの基盤となるフレームワークを新しいバージョンにアップグレードし、セキュリティやパフォーマンスを改善する |

| Monorepoからサブモジュール構成への変換 | 1つの大きなリポジトリ(monorepo)を複数の小さなモジュールに分割し、チーム単位の開発効率を高める変更を自動化する |

| 使われていないフラグ(feature flags)の削除 | 機能のオンオフに使っていたコードのうち、不要になった部分を見つけて削除し、コードの軽量化とエラー防止につなげる |

| 共通コードのライブラリ化 | 同じような処理をしているコードをまとめて外部ライブラリ化し、再利用性と保守性を高める設計を支援する |

これらは直接的な開発ではなく仕事の段取りにあたる部分ですが、Devin AIによって効率化できるため、全体の生産性が高まるでしょう。

エンジニアが日常的に行っている定型作業も、Devin AIを活用すれば自動化が可能です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| PRレビュー(プルリクエストレビュー) | チームメンバーが提出したコードの変更(プルリクエスト)を確認してミスや改善点をチェックする作業を自動化し、レビューの効率を高める |

| コードベースに関するQ&A | 関数の役割や使われている場所などコードに関する疑問に自動で回答し、エンジニアの理解をサポートする |

| バグの再現と修正 | 特定の操作をするとバグが出るといった問題を再現し、原因を特定して修正まで行う |

| 単体テスト(ユニットテスト)の作成 | 各機能が正しく動作するかどうかを確かめるためのテストコードを自動生成し、ソフトウェアの信頼性を高める |

| ドキュメントの保守 | システムの使い方や設計情報をまとめた技術ドキュメントを最新状態に保つ作業を支援し、チームの情報共有をスムーズにする |

これらは緊急性は低いものの、時間と手間がかかる作業です。

Devin AIを活用することで、エンジニアはより創造的な開発業務に集中できるようになるでしょう。

Devin AIは、エンジニアが顧客に対して行う技術的な支援業務もサポート可能です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 新しい外部連携機能の開発(API統合) | 初めて扱う外部サービスやAPIと連携するためのコードを構築し、既存のシステムとスムーズにつなぐ作業を支援する |

| カスタマイズされたデモンストレーションの作成 | 顧客のニーズや業種に合わせたデモンストレーションを自動生成し、営業活動や技術提案をサポートする |

| プロトタイプの作成 | 顧客の課題に応じて、解決策となるアプリやツールの試作版をすばやく開発・提示できるよう支援する |

| 社内用ツールの構築 | 顧客対応を効率化するための内部用ツールを自動で構築する |

近年では、営業担当と連携してエンジニアが技術的な説明やデモンストレーションを行うケースが増えているのではないでしょうか。

Devin AIは、そのような現場で必要となる準備作業も自動化し、提案活動を支援します。

Devin AIの使い方を、アカウントの作成方法と初期設定の2つに分けてご紹介します。

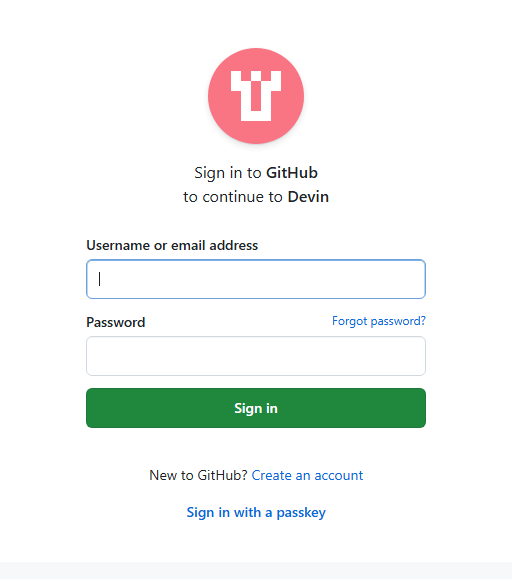

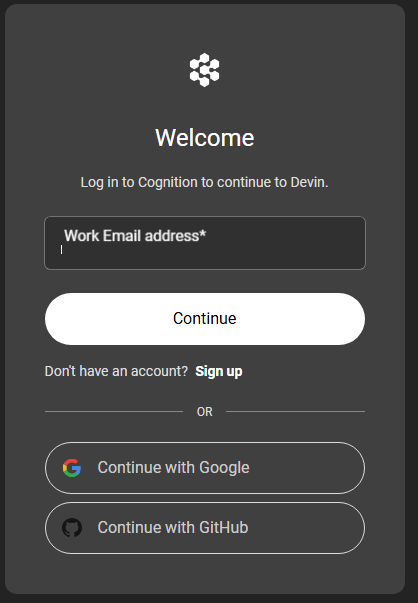

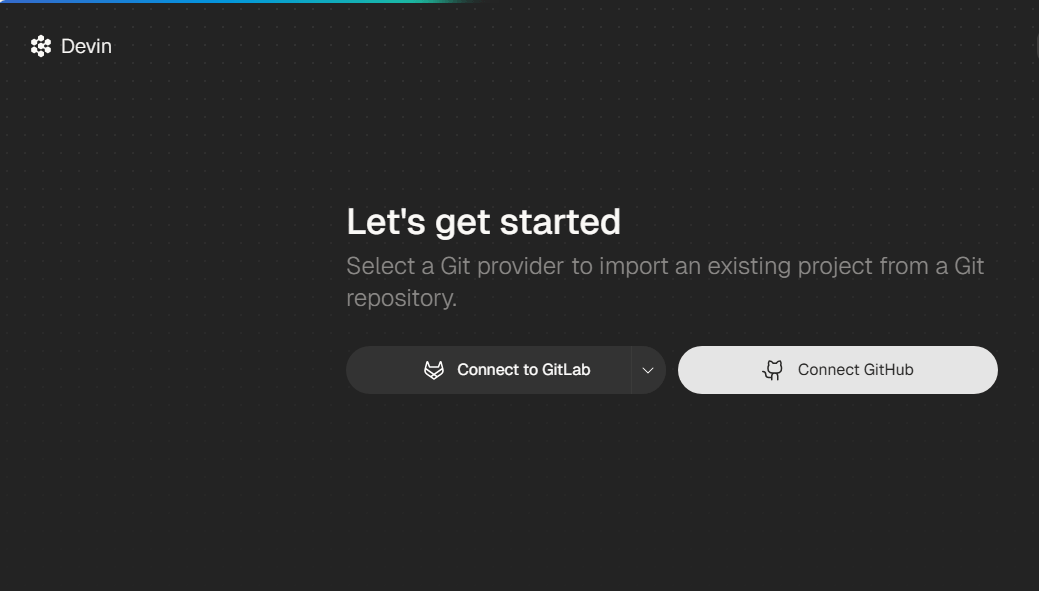

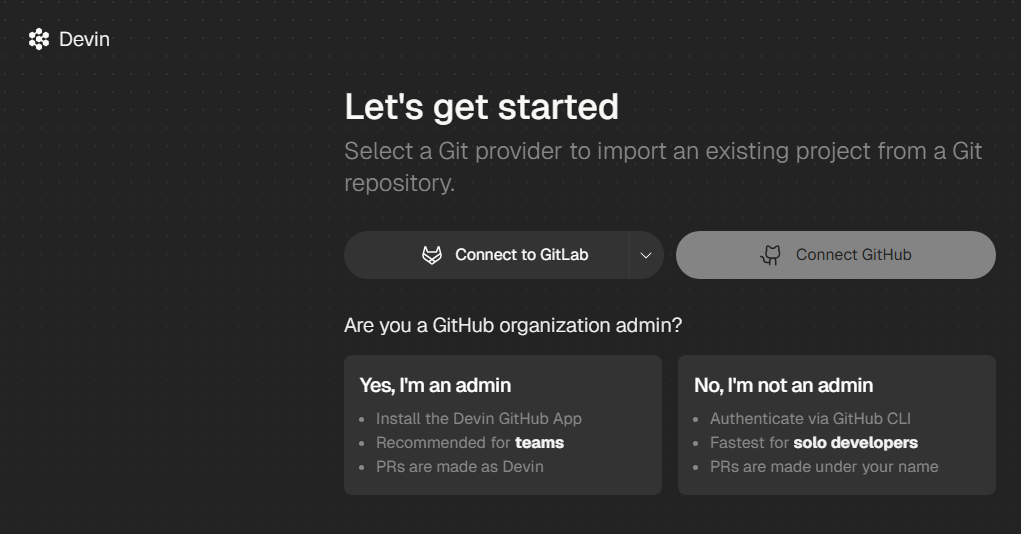

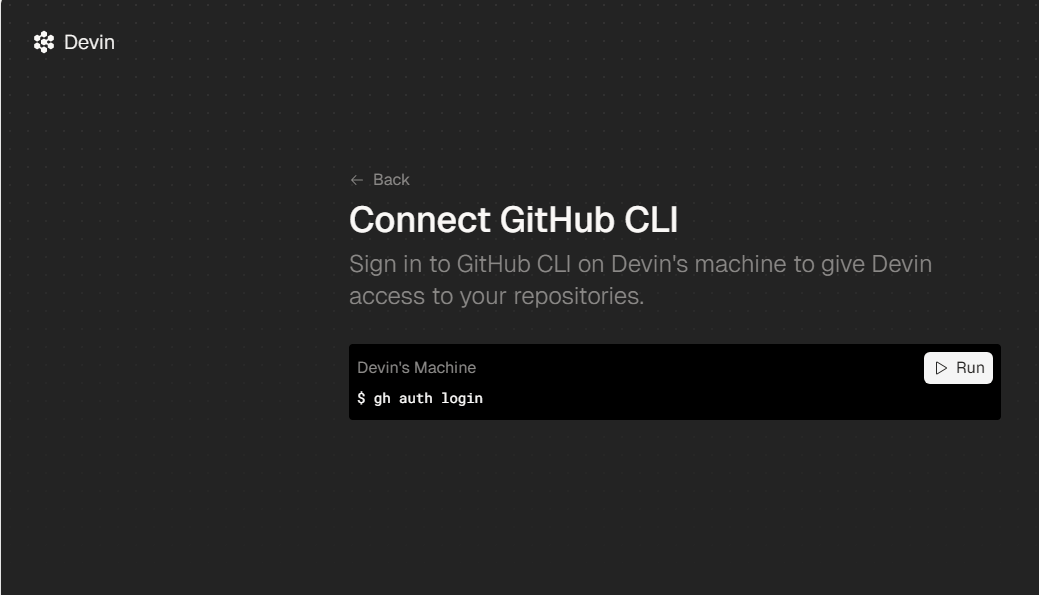

Devin AIを使い始めるには、アカウントの作成とGitHubとの連携が必要です。

以下の手順で初期設定を行いましょう。

画像出典:Devin AIサインアップページ

画像出典:Devin AIサインアップページ

画像出典:Devin AIサインアップページ

画像出典:Devin AIサインアップページ 画像出典:Devin AIサインアップページ

画像出典:Devin AIサインアップページ 画像出典:Devin AIサインアップページ

画像出典:Devin AIサインアップページDevin AIでアカウントを作成しGitHubと連携させたら、次は以下の手順で初期設定を行います。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| ①ワークスペースを選択する | 「Slackチャンネル」か「アプリのWorkspaceビュー」から選んで作業を開始する |

| ②プロジェクトを読み込む | GitHubリポジトリの中からプロジェクトを選んでDevin AIに読み込ませる |

| ③Devin AIが自動で環境構築する | コードをチェックアウトした後環境を整え、依存関係をインストールしてタスク実行の準備をする |

| ④タスクを入力する | Devin AIにしてほしいことをプロンプトで指示する |

作業場所を選んでプロジェクトを呼び出せば、Devin AIが自動で環境を整えてくれます。

その後はプロンプトでやってほしい作業を入力するだけなので、初めてでも流れをつかめば簡単に使い始められるでしょう。

Devin AIの料金プランにはCoreプラン 、Teamプラン、Enterpriseプランの3つがあり、それぞれ以下のような違いがあります。

| Coreプラン | Teamプラン | Enterpriseプラン | |

|---|---|---|---|

| 料金 |

|

|

|

| 主な機能 |

|

|

|

| 利用制限 |

|

|

|

| サポート内容 | なし |

|

|

それぞれのプランの特徴についてもう少し詳しく見ていきましょう。

Coreプランは、従量課金制で手軽にDevin AIを始められるプランですが、基本的な使い方(タスク入力、コード編集、ドキュメント閲覧など)を学ぶには十分対応できるという特徴があります。

Devin APIが使えない分高度な開発者向けの操作はできませんが、機能がシンプルになるため初心者でも理解しやすくなります。

またサポートがつかない分、自学自習でしっかり勉強したい人に向いているのです。

CoreプランはDevin AIについて学びを深めてから本格的に活用したい人におすすめです。

TeamプランはDevin AIの最新機能に先行アクセスが可能で、SlackやCognitionチームによるサポートも受けられるという特徴があります。

Devin APIが使えて外部アプリとも連携できるため、チームで行う高度な開発にも対応できます。

Teamプランは、より複雑な開発をAIと分担して効率よく行いたい人におすすめです。

Enterpriseプランは、Devin AIのすべての機能が使用でき、高いセキュリティを維持しながらDevin Enterprise版やカスタムDevinsへのアクセスも可能という特徴があります。

組織での使用を踏まえた管理機能や利用分析機能、組織を横断した費用請求機能もついているため大規模な開発事業にも対応できるでしょう。

Enterpriseプランは専任の担当者のサポートを受けながら、組織単位で開発を効率化したい人におすすめです。

Devin AIとは、Cognition Labsが開発・運営する自律型AIエンジニアで、コードの記述、実行、テスト、バグ修正、ツール開発までを人間のように自分で判断して進めることができます。

個人での開発から大規模開発まで柔軟に対応できるため、この記事も参考にして自分に合った形で導入を進めてみてください。

アイスマイリーでは、AIエージェントのサービス比較と企業一覧を無料配布しています。課題や目的に応じたサービスを比較検討できますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら