生成AI

最終更新日:2024/04/03

高専DCON2023大会後インタビュー

高専DCON2023大会後インタビュー

高専生が日頃培った〈ものづくりの技術〉と、AI(人工知能)分野で特に成果を出す技術〈ディープラーニング〉を活用して、企業評価額を競うコンテスト「第4回全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2023(DCON2023)」の本選が4月28日(金)・29日(土・祝)2日間に渡り開催されました。速報記事に続き、アイスマイリーがDCON実行委員長松尾豊氏・最優秀賞チームの取材コメントをお届けします。

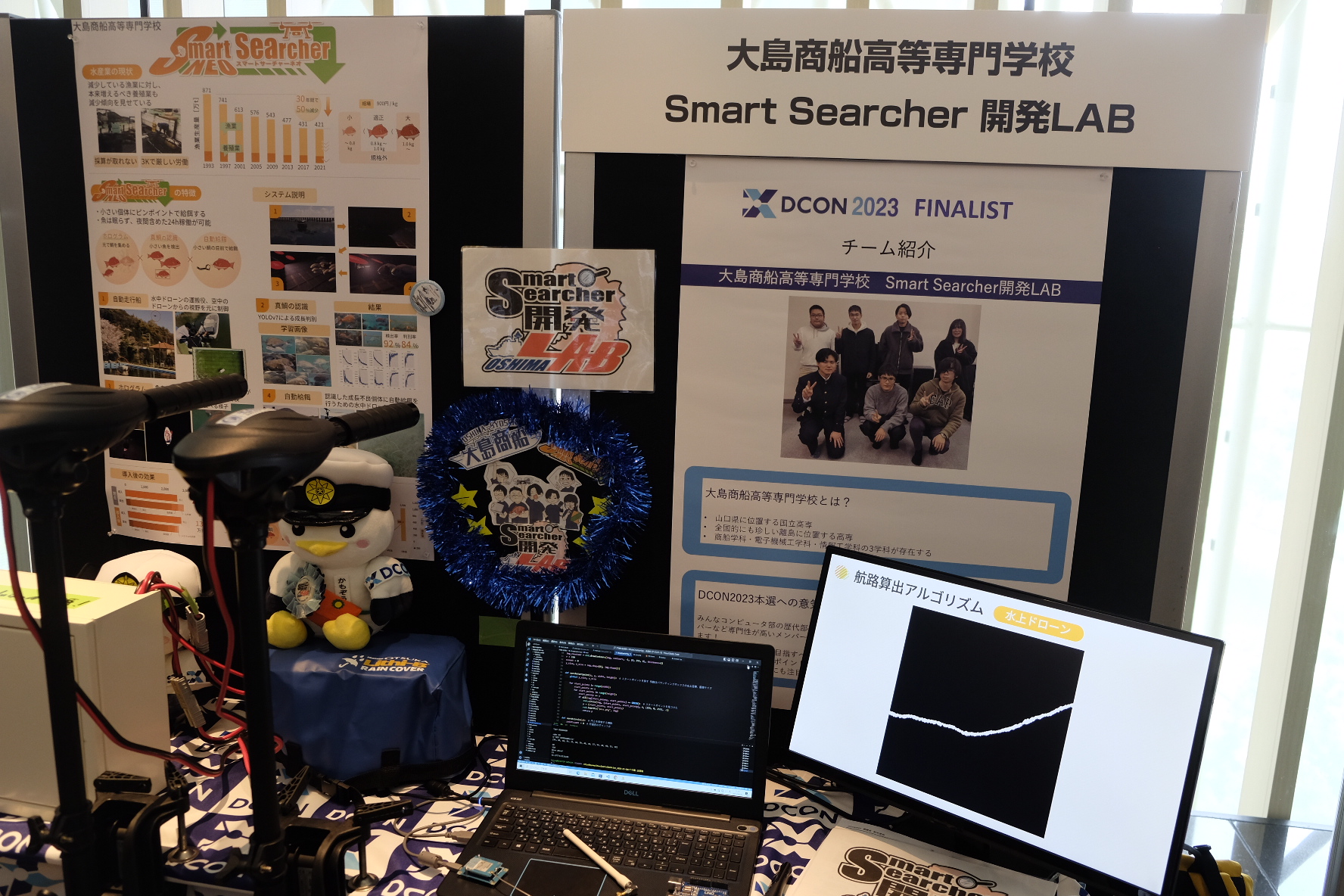

最優秀賞を受賞し、企業評価額:3.5億円、起業資金:100万円を獲得したのは、大島商船高等専門学校の「Smart Searcher 開発LAB」が発表した「Smart Searcher NEO」です。

Smart Searcher NEOは、鯛の養殖の際に使ういけすに水中ドローンを放ち、餌の量を調整します。これにより、大きな鯛が餌を食べてしまい小さな鯛が育たない問題の解決に繋げるソリューションです。

チームの皆さんを代表してリーダーの日高さんにお話を伺いました。

大島商船高等専門学校 リーダー 日高さん

――優勝おめでとうございます。率直な今の気持ちをお聞かせ下さい。

――大島商船高等専門学校 日高さん

ありがとうございます!チームのメンバー、先生、およびメンターの岩佐さんを含め、協力いただいた皆さんに最大限の感謝をしたいです!

――開発にあたり苦労したエピソードはありますか。

――大島商船高等専門学校 日高さん

開発を進める中で、一度大きくピボット(方針転換)を行いました。ピボット後、本番までにソリューションを完成させることは技術的には可能だと感じていましたが、それに伴うお金の計算やパワーポイントの作成等、他の諸作業を急ピッチで同時進行することに苦労しました。

――ピボットした背景についてお聞かせ下さい。

――大島商船高等専門学校 日高さん

もともとは海洋ごみの回収をドローンでサポートするツールを製作していましたが、DCONの開催意義の一つであるビジネス活用の点から考えると市場規模があまり大きくないことから、いけすに用いるAIソリューションの製作へと大きく舵を切りました。加えて、フードロスや、養殖業に従事する方の減少といった昨今の課題解決へつながる点もピボットした理由です。

約30兆円規模と言われている海洋養殖業界をAIの力で支えていけたらと思います。

――ありがとうございます。メンターの岩佐さんより、チームの皆さんに一言お願いします。

株式会社Shiftall代表取締役CEO メンター 岩佐 琢磨氏

――岩佐氏

若い人たちにとって、今までやってきたものを崩し大きく方向転換することは怖いものです。今回、何度も試行錯誤し、壁にぶつかりながらもチーム一丸となって優勝した経験は、今後起業をする上で大きな財産になると思います。

――最後に、今後の課題や展望についてお聞かせ下さい。

――大島商船高等専門学校 日高さん

今回受賞したSmart Searcher NEOは、実証実験を行えなかったため、改めて実証実験を行い効果を測定するところがスタートラインだと考えています。

また、ドローンおよびAIの分野は、今後も需要が伸びていくと考えていますので、波に乗り遅れないよう実用化を進めていきたいです。

DCON実行委員長松尾豊氏のインタビューをご紹介します。松尾氏は、本大会の総括および来年度大会への期待を語りました。

DCON実行委員長 松尾 豊氏

――開催おめでとうございます。今回の大会の感想をお聞かせ下さい。

――松尾委員長

ありがとうございます。今年は例年に増してレベルの高い大会となりました。

技術面ですと、YOLOをはじめとした先端技術を用いたチームが多数ありました。その上でハードとディープラーニングの連携がうまくできていて、どのようにビジネスに活用していくかといった点までしっかり考えられていました。

――前回大会と比較し、一位チームの評価額が下がりましたがどのような理由が考えられますか?

――松尾委員長

ビジネスがわかっていない段階ですと、無茶な計画が立案されることがあり、それがたまたま市場規模が大きいところにフィットすることがあります。逆に、ビジネスに精通してくると、一旦市場が小さいところを狙いに行き、結果として競合と戦うケースが多いです。

今回の大会は後者の状況で、全体の実力は上がったものの評価額が下がったと考えています。来年以降は更にレベルアップし、競合の中でどのように勝っていくのか、その先にどのような市場があるのかを含めたハイレベルなプレゼンを期待しています。

――LLM(大規模言語モデル)をはじめとしたAIの進歩がめざましいですが、来年以降のDCONの展望についてお願いします。

――松尾委員長

今年も一部のチームが使っていましたが、ChatGPTのような大規模言語モデルと、他のソリューションを組み合わせるマルチモーダルな使い方は、ビジネスとして非常に伸びしろがある領域ですので、来年が楽しみです。

また、画像や映像のみならず、様々なセンサーデータ、アクチュエーターのデータと複合的に使うことで、想像できない新たな使い方を生み出してくれることに期待しています。

――最後になりますが、高専生が日本の製造業の中心を担いはじめている中で、松尾委員長の所感をお聞かせ下さい。

――松尾委員長

高専には、ハードウェアのものづくりの非常に高い技術があると同時に、新しいソリューションを作れるため、スタートアップ向きの教育機関だと考えています。

これからデジタルの技術、AIの技術を組み合わせて新しいものを作ることができる人材は日本では非常に貴重です。また、そういった人たちがビジネス社会に対してアプローチできるようになれば、鬼に金棒な人材になっていくのではないか、と感じています。

――ありがとうございました。

優勝チームのみならず、全チームから熱量を感じる非常にレベルの高い大会でした。ChatGPTがリリースされて間もないにもかかわらず組み込んだツールもあり、来年度の大会ではどのようなソリューションが発表されるのか楽しみですね。

AISmileyでは本戦出場した全チームを紹介していますので、こちらも是非ご覧ください。

■概要:高専生が日頃培った「ものづくりの技術」と「ディープラーニング」を活用した作品を制作し、その作品によって生み出される「事業性」を企業評価額で競うコンテストです。

■主催:一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)

■共催:日本経済新聞社

■運営:DCON実行委員会

■後援:デジタル庁、文部科学省、経済産業省、農林水産省、国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般社団法人全国高等専門学校連合会、NHK

■特別協賛:アイング株式会社、株式会社アクセスネット、ウエスタンデジタル、AGC株式会社、NECソリューションイノベータ株式会社、DMG 森精機株式会社、トピー工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社日立物流(4月1日よりロジスティード株式会社)、株式会社丸井グループ

■協賛:株式会社MCJ、株式会社QUICK、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、第一工業製薬株式会社、株式会社ビーンズラボ

■協力:株式会社iSGS インベストメントワークス、株式会社ABEJA、WiL,LLC、株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ、エッジテクノロジー株式会社、さくらインターネット株式会社、株式会社Shiftall、株式会社jig.jp、Spiral.AI株式会社、株式会社先端技術共創機構(ATAC)、株式会社ディープコア、ニューラルポケット株式会社、富士ソフト株式会社、フラー株式会社、株式会社ブレインパッド、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)、株式会社フォトシンス、株式会社みらいスタジオ、株式会社Liaro、RABO, Inc.

■資源提供協力:株式会社ABEJA、株式会社MCJ、エヌビディア合同会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所、FastLabel株式会社、株式会社フォリウム

【審査員】

川上 登福(株式会社先端技術共創機構(ATAC) 代表取締役)

佐藤 真希子(株式会社iSGS インベストメントワークス 取締役/代表パートナー)

仁木 勝雅(株式会社ディープコア 代表取締役社長)

松本 真尚(WiL, LLC 共同創業者/ジェネラル・パートナー)

山岸 広太郎(株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長)

【技術審査員】

尾形 哲也(早稲田大学 基幹理工学部表現工学科教授/産業技術総合研究所 人工知能研究センター 特定フェロー)

佐々木 雄一(Spiral.AI株式会社 CEO)

松尾 豊(東京大学大学院 工学系研究科 教授)

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら