生成AI

最終更新日:2026/01/30

ChatGPTとは?

ChatGPTとは?

近年、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進において、生成系AIが重要な役割を果たしています。

その中でも、ChatGPT(チャットジーピーティー)は、文章作成や翻訳、コード生成など多岐にわたる業務に活用できるツールとして注目されています。

本記事では、ChatGPTの概要から、無料版での始め方、具体的な使い方、安全に使うための注意点まで、企業・ビジネス利用を検討している30代以上の方にも分かりやすく解説します。

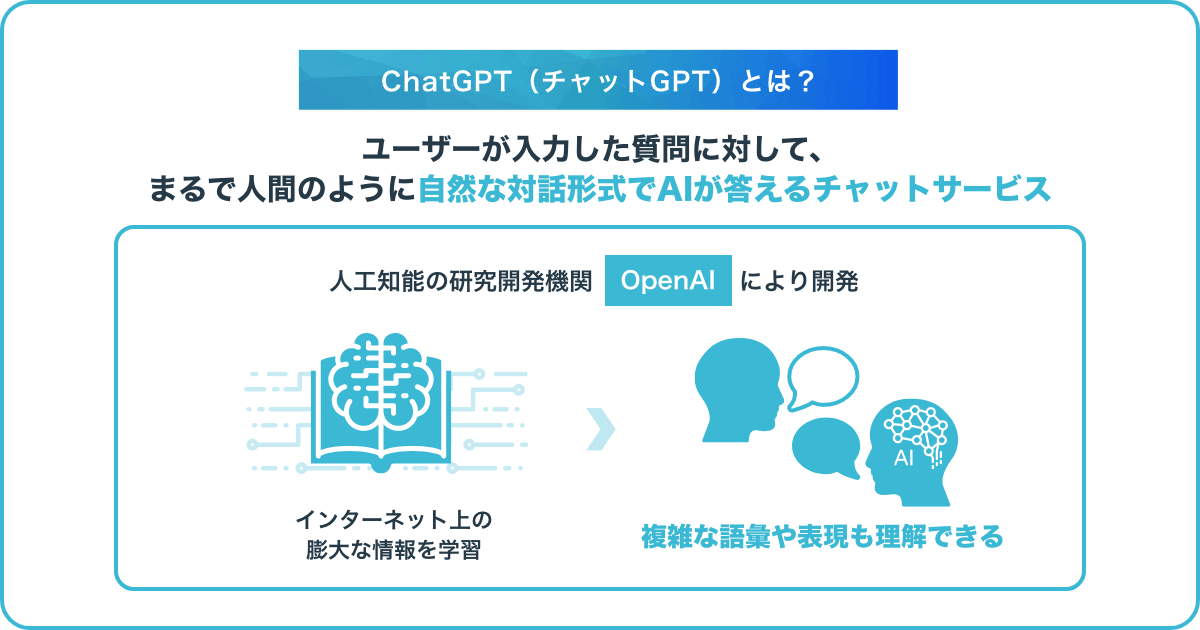

ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型AIサービスです。2022年頃から一般向けにも公開され、ユーザーが自然言語で質問や指示を入力すると、AIが応答を返す形式で利用できます。

主に企業での文章作成支援、顧客対応のチャットボット、プログラミング補助など、幅広い用途で活用が進んでいます。

ChatGPTの根底には、「大規模言語モデル(Large Language Model、LLM)」である GPT‑4 やその前身モデルが存在します。たとえば、GPT-3.5、GPT-4oといったバージョンがあり、これらが自然言語処理を実現する技術基盤です。こうしたモデルは、大量のテキストデータをもとに「次に来る言葉を予測する」学習を行っており、その結果として文脈を理解した応答が可能になっています。

次に、ChatGPTの料金について説明します。ChatGPTの基本的な料金プランは以下となっています。

| プラン名 | 月額料金(税込) | 利用できるモデル | 主な機能・特徴 | 対象ユーザー |

|---|---|---|---|---|

| Free(無料版) | 0円(無料) | GPT-5.2(制限付き) | 基本的なチャット機能文章作成・要約。広告表示あり | AI初心者、時々使いたい個人 |

| Go | 約1,500円/月($8) | GPT-5.2 Instant(全機能利用可) | 無料版の10倍のメッセージ枠。広告ありだがコスパ最強 | 毎日使いたい節約志向の個人 |

| Plus | 約3000円/月($20) | GPT-5.2 Thinking(全機能利用可) | ほぼ無制限チャット、画像生成、動画生成(Sora)対応。広告なし。 | クリエイター、仕事で使う個人 |

| Pro(上位個人向け) | 約30,000円/月($200) | GPT-5.2 Pro(高速・安定モデル) | 計算資源の独占、無制限動画生成、Deep Research。プロのエンジニア、研究者 | プロのエンジニア、研究者 |

| Business / Team(法人・チーム向け) | 約3800円/月($25/ユーザー) | GPT-5.2(制限なし) | 管理機能、データ学習オフ、チーム内共有ワークスペース。 | 中小企業、法人、プロジェクト |

ChatGPTの個人向けプランは、用途に合わせて3つの選択肢があります。無料で使える**「Free」、コスパ重視の「Go ($8)」、そして標準的な有料版の「Plus ($20)」**です。 支払い方法はクレジットカード(Visa/Master/JCB等)に加え、Apple PayやGoogle Pay、さらには一部の地域で導入が始まったキャリア決済も利用可能です。

料金については、こちらの記事で詳細を解説しています。

ChatGPTの料金とは?料金プランから消費税まで詳しく解説

プランごとに「どの世代のモデルを、どれだけ高精度に使えるか」が明確に区別されています。

2026年現在、AIの利用者が爆発的に増えたため、無料版では「回答の生成待ち」が発生しやすくなっています。

2026年の最大の違いは、動画生成AI「Sora」の利用制限です。

ChatGPT Plusとは?無料版との違いや登録方法を解説

ChatGPT Proとは?できることからかかる料金まで詳しく解説

ChatGPTには、法人契約プランがあります。次からは、ChatGPTのTeam・Enterpriseプランについて解説しましょう。

ChatGPT Teamは、企業やチーム単位での安全な利用を目的とした法人向けプランです。2024年以降、OpenAIが正式に提供を開始しました。個人向けのFree/Plusプランと異なり、チーム専用の管理コンソールを備え、メンバーのアクセス権限や支払いを一括管理できます。ユーザーごとの月額料金で利用でき、社内での共同作業・ナレッジ共有を効率化できる点が特長です。

セキュリティ面でも、企業データがモデルの学習に使用されない仕様となっており、安心して業務活用できます。

ChatGPT Enterpriseは、より大規模な組織向けに設計されたエンタープライズプランです。高いセキュリティ基準(SOC 2準拠など)に対応し、APIの統合・SAML SSO(シングルサインオン)・管理者向け分析ツールなど、ビジネス利用を前提とした高度な機能を備えています。

利用可能なモデルは最上位のGPT-4を無制限に使用でき、応答速度や処理能力も向上しています。データの暗号化・ログ管理・アクセス制御が強化されており、金融・医療・教育など機密性の高い業種にも適しています。

ChatGPT Teamは1ユーザーあたり月額 $25前後(年契約時)で利用できるとされています。Enterpriseプランは企業規模や利用内容に応じた見積制です。導入検討時は、OpenAI公式サイトや国内販売代理店を通じて問い合わせるのが一般的です。

中小企業の場合はまずTeamプランから試験導入し、社内活用の成果を見てからEnterpriseへ移行する流れが推奨されます。

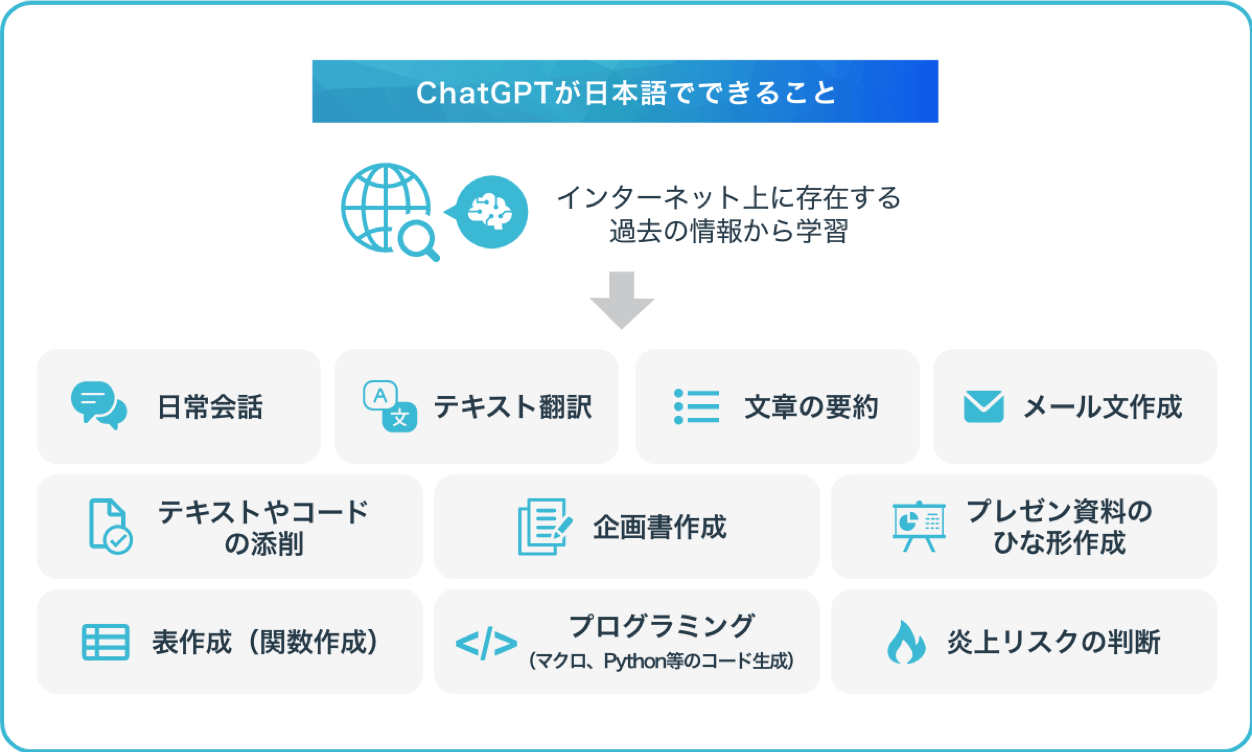

ChatGPTは、インターネット上に存在する過去の情報を学習しています。そのため、歴史的な出来事やプログラミング、数学などの知識が回答できます。小説の続きや台本の作成といった文章生成や、テキストの要約・翻訳も可能です。そのほか、インターネット検索で調べられる内容全般について回答できます。そんなChatGPTにもできない(苦手なこと)もあるのでこちらで紹介します。

まずはChatGPTでできることの一例をリストで紹介します。

では、ChatGPTで具体的に何ができるのかを見ていきましょう。

ChatGPTは、例えば「ブログ記事のドラフトを作って」や「この文章を要約して」などの指示に対して、自ら文章を生成・編集・校正できます。社内資料の下書き作成や、既存文書の要点抽出など、業務効率化に貢献します。

特に、膨大な文章を手早く整理したい場面では有効です。

方法については、こちらの記事をご覧ください。

ChatGPTのライティングへの活用法! プロンプト例や文章作成のコツ

ChatGPTで要約のやり方は?おすすめサービス10選を紹介!

英語やその他の言語への翻訳支援にも使えます。たとえば、「この日本語文章を英語に翻訳して」と指示することで、高精度な翻訳が得られます。グローバル展開している企業や、海外パートナーとのやり取りがある部署に役立ちます。

詳細については、こちらの記事に記載しています。

ChatGPTで翻訳を行う場合のメリットとは? 注意点や人力翻訳の方が良い場合を解説

開発部門では、ChatGPTを使って「この機能を実装するPythonコードを書いて」や「このエラーメッセージの原因は何?」といった質問を投げることで、コード生成やエラー解析の補助が可能です。プログラマーの負荷軽減やタスクの初期段階の支援ツールとして使えます。

詳しい使い方は、こちらの記事をご覧ください。

ChatGPTのプログラミング活用とは?回答精度を高めるコツを6つ紹介!

ChatGPTでコーディングを効率化!活用事例やAI導入のサポートサービスを紹介

新規サービスのアイデアを出したり、企画をブラッシュアップしたりする際に、「このテーマでブレインストーミングしよう」とChatGPTに指示して、複数案を提示してもらうと、アイデアの幅が広がります。特にDX推進や新規事業開発を行っている企業では、有用な活用シーンです。

他にも、ChatGPTを企業で利用する例はこちらをご覧ください。

ChatGPTのマーケティング活用方法とは?プロンプトの重要性や具体な活用例を紹介

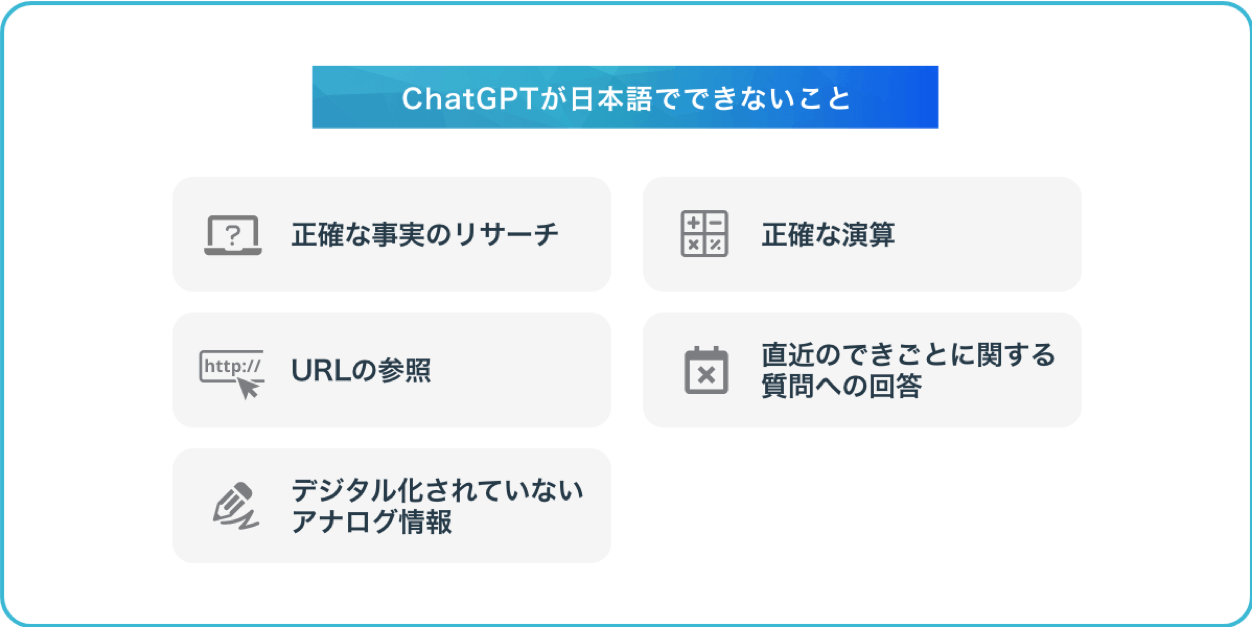

次にChatGPTができないこと(苦手なこと)の一例も紹介します。検索用途で利用したい場合はWebサイト最新情報の参照が可能なMicrosoftのBing AIの利用がおすすめです。

ChatGPTを始める方法として、次で紹介します。

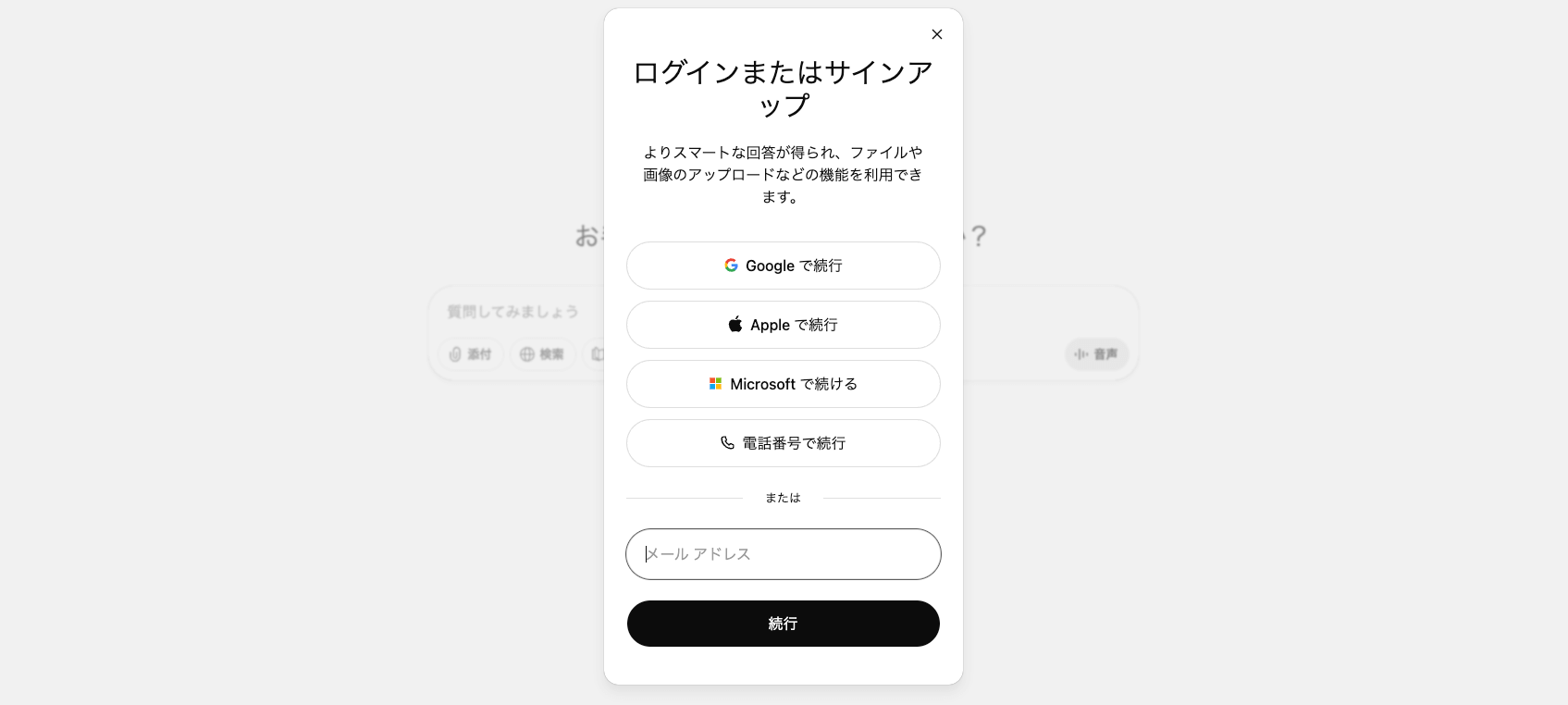

使うにはアカウント登録が必要です。公式サイトにアクセスし、メールアドレスを入力して「Sign Up(サインアップ)」を選びます。確認メールが届くので、リンクをクリックして認証を完了させましょう。

登録後、無料プランでの利用が可能になります。

メールアドレスでの登録に加え、GoogleアカウントやMicrosoftアカウントなどの外部認証サービスを使って登録・ログインすることも可能です。これにより、パスワード管理の手間が軽減されるメリットがあります。また、企業での利用を考える場合は、社内で許可されたアカウント種別を使うように運用ルールを定めると良いでしょう。

次に、ChatGPTの基本的な使い方について紹介します。

ログイン後、チャット画面が表示され、「新しいチャット」ボタンをクリックして会話を開始します。左側には会話履歴が表示され、右側には入力欄があります。

入力欄に指示を入力し、Enterキーまたは送信ボタンで送ると、AIから応答が返ってきます。

ChatGPTは日本語でも問題なく動作します。「この文章を要約して」「英語に翻訳して」「このコードのエラーを解消して」など、明確な指示を入力すると応答の精度が上がります。ビジネス用途では「目的/対象読者/出力形式」を含めるとより適切な回答が期待できます。

左側のサイドバーに過去のチャット履歴が一覧表示されます。必要なときに過去のやりとりを遡ることで、継続的な対話形式での利用も可能です。

また、不要な会話や機密性の高い内容を含むチャットは「削除」機能で履歴から除くことができます。運用ポリシーとして、定期的な履歴整理を実施すると安心です。

より精度の高い回答を得るためには、以下のポイントを意識しましょう。

ChatGPTに依頼する際は、曖昧な表現を避け、具体的な条件を明示することが重要です。たとえば「概要を教えて」よりも「500文字以内で要点を3つにまとめて」と伝える方が、出力結果の精度が高まります。文章量や形式(箇条書き・見出し付きなど)を指定すると、目的に沿った回答を得やすくなります。

質問時に「誰に向けた内容か」「どんな目的で使うのか」を伝えると、ChatGPTが文脈を理解し、より最適なトーンや内容で応答できます。特にビジネス用途では、読者層や目的を明示することで、社外プレゼン資料や提案書などでも使える実践的な回答が得られます。

ChatGPTは多様な形式で回答を生成できます。情報を整理して見せたい場合は「表形式で比較」「箇条書きで要約」などの指定を行うと、視覚的に分かりやすい結果が得られます。特に報告書や会議資料向けの出力では、形式を明確に指示することで、再編集の手間を大幅に省けます。

その他のコツについては、こちらの記事をご覧ください。

ChatGPTを活用するためのプロンプトとは?例文を交えて精度が上がる命令方法を紹介

ChatGPTを安全に使うためには、いくつか注意点があります。その注意点について解説しましょう。

ChatGPTに機密資料、個人を特定できる情報、社内戦略などをそのまま入力することは避けましょう。入力内容が第三者のモデル学習に使われる可能性や、意図しない流出のリスクがあります。運用ポリシーとして「公開可能な範囲」「匿名化されたデータのみ」をルール化することが望ましいです。

ChatGPTは高性能ですが、必ずしも全ての出力が正しいとは限りません。特に専門的な内容(法律、医療、会計など)や最新情報を扱う場合は、生成結果を必ず人間がチェックする体制を設けましょう。誤情報(いわゆる「ハルシネーション」)が発生する可能性があります。

ChatGPTが生成した文章や画像に関して、著作権や利用条件に注意が必要です。特に社外に公開・配布する場合には、生成物の出どころ・再利用条件を確認し、必要に応じて法務部門と連携してください。

著作権の問題については、こちらの記事でも解説しています。

ChatGPTの著作権リスクは?商用利用はOK?利用時の注意点を解説

本記事では、ChatGPTの概要から、無料版・有料版の違い、具体的な活用事例、始め方・使い方、安全に使うための注意点までを解説しました。企業のDX推進やAI導入を検討されている方にとって、ChatGPTは非常に有用なツールと言えますが、運用ルールや導入目的を明確にした上で活用することが成功の鍵です。

アイスマイリーでは、生成AI のサービス比較と企業一覧を無料配布しています。課題や目的に応じたサービスを比較検討できますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

はい、スマートフォン(iOS/Android)向けに公式アプリが提供されており、Web版と同様にチャット形式で利用できます。 ただしOSや国・地域によって提供開始タイミングが異なるため、App Store/Google Playで「ChatGPT」を検索の上、最新バージョンを確認してください。

商用利用が可能かどうかは、利用目的・契約プラン・地域の法規制により異なります。一般的には「個人利用」や「内部業務利用」であれば問題ないケースが多いですが、「外部公開資料」や「再販利用」などについては、サービス規約・著作権・プライバシーなどの観点から確認が必要です。契約プラン(特にビジネス・エンタープライズ向け)へ移行することが望ましい場合もあります。

ログインできない場合、次の点をご確認ください。メールアドレス/パスワードが正しいこと、アカウントが認証済みか(確認メールが来ているか)、 ブラウザのキャッシュ/Cookieをクリアする 、サービス提供地域で利用可能か確認する(国/通信環境)。 万一サービス障害の場合、公式サイトのステータス情報を確認する それでも問題が解決しない場合は、OpenAIのサポート窓口へ連絡すると良いでしょう。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら