生成AI

最終更新日:2025/07/02

AI SHIFT SUMMIT 2025 レポート

AI SHIFT SUMMIT 2025 レポート

2025年は「AIエージェント元年」とも呼ばれ、自律型AIの社会実装に注目が集まる年となっています。こうした潮流の中、株式会社AI Shift主催で開催された「AI SHIFT SUMMIT 2025」では、Microsoft、Google、NVIDIAなどAI業界を牽引する企業が登壇し、AIエージェントに対する最新の実装事例と戦略を共有しました。

株式会社AI Shift 執行役員CPO 磯野 伶央 氏

イベントの冒頭では、AI Shift 執⾏役員 CPOの磯野 伶央⽒ が登壇。「今こそ、世界の最前線から学ぶべきとき」と語り、開催の背景を説明しました。本記事では、本サミットに登壇した各社のプレゼンテーション内容をレポート形式でまとめています

NVIDIA エンタープライズマーケティング本部長 堀内 朗 氏

NVIDIAのセッションでは、エンタープライズマーケティング本部長の堀内 朗氏が登壇し、自社のAIプラットフォーム戦略とその社会的意義について語りました。プレゼンテーションでは、同社の進化の過程から、AI社会に向けた具体的な取り組み、そして今後日本市場で注力する領域までが網羅的に紹介されました。

1993年の創業以来、グラフィック向けGPUメーカーとして知られてきたNVIDIAですが、現在はGPUハードウエアだけでなくソフトウエアやツールなど一気通貫で提供する「フルスタックAIプラットフォーム企業」として成長しています。

プレゼンでは、AIを活用した社会基盤の構築として「AIファクトリー」や「ソブリンAI」といったキーワードを提示。日本企業が自国でAI学習・推論環境を持ち、データ主権を守る重要性が強調されました。

さらに、AIエージェントやフィジカルAIといった「次のフェーズ」に向けた支援を強化していく考えです。特に日本市場では、製造業や物流分野における人手不足や現場業務の自動化ニーズに応える形で、自律走行ロボットやピッキングロボットへのAI活用を推進しています。

また、GPUに加えネットワーク分野にも注力。AIが処理した大量データを高速かつ安定的に転送するための基盤づくりにも貢献しています。今後は「アクセラレーテッド・コンピューティング」によって、従来の汎用計算では難しかった課題の解決を加速。特にAIエージェント、フィジカルAI、クラウド連携を通じて、企業の変革支援をさらに推進していく方針です。

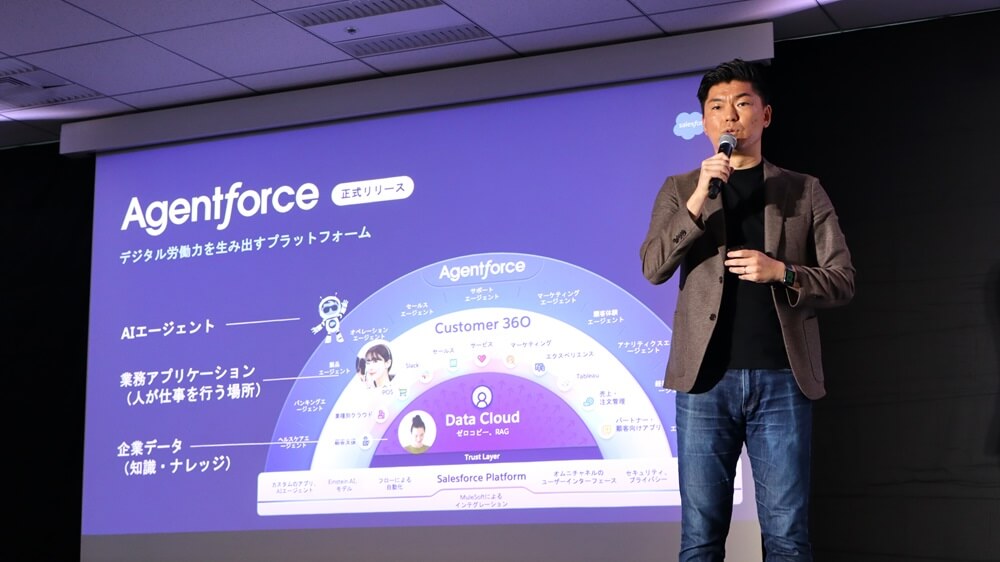

株式会社 セールスフォース・ジャパン 製品統括本部 プロダクトマネジメント&マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター 前野 秀彰 氏

次のセッションでは、Salesforce 製品統括本部 プロダクトマネジメント&マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター 前野 秀彰⽒が登壇。AI SHIFT SUMMIT 2025にて、セールスフォースはAIエージェントを活用した業務変革のビジョンを紹介しました。

近年深刻化する人材不足に対し、AIを「無限にスケールするデジタル労働力」として位置づけ、企業の顧客対応や業務効率化を支援しています。一方で、セールスフォースは、AIエージェントを単なる「デジタル労働力」ではなく、人の業務にシームレスに組み込まれる存在と位置づけます。AIが企業固有の業務プロセスやデータを理解し、同じチームの一員として動くことが重要だと強調。これにより顧客体験を損なわず、業務を継続的に支援します。

この取り組みの背景には、セールスフォースがCRMの分野で長年、顧客接点の管理や営業・サポートの高度化を支援してきた歴史があります。顧客データを収集し整理して活用するノウハウを基盤に、デジタル労働力を増やしていくプラットフォームとして「Agentforce」を提供しています。

同社でもすでに、顧客からお問い合わせいただく際の最初のチャンネルとしてAIエージェントを設置しており、セールスフォースが製品をローンチしてから対応した総体話数は88万件に登り、解決率も85%を実現していると紹介しました。

既に多くの国内企業がAgentforceを導入し、業務改善を進めています。たとえば富士通ではコールセンターのお問い合わせのなかにAIエージェントを組み込み、製品のお問い合わせの一部をAIエージェントで担っています。代理店の業務サポートとしてアフラックもAIエージェントを導入していると紹介しました。

さらに、大手企業だけでなく福岡のスタートアップ企業での活用も紹介。顧客である飲食店からの問い合わせを、AIエージェントを活用することで24時間365日対応可能にしました。

セールスフォースは、こうしたデジタル労働力を一層広げ、AIエージェントが企業の業務に自然に組み込まれ、顧客の成功を支える世界の実現を目指す考えを示しました。

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 技術統括本部 シニア機械学習デベロッパーリレーションズ

久保 隆宏 氏

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社のプレゼンテーションでは、技術統括本部 シニア機械学習デベロッパーリレーションズの久保 隆宏氏が登壇し、「地に足のついたAIエージェント活用の進め方」と題し、生成AI時代における現実的な活用計画の立て方と、企業の内製支援、リスク対策の具体策について講演を行いました。

冒頭では、生成AIは短距離走ではなく長距離走であり、導入を焦るのではなく、計画的かつ段階的な取り組みが重要であると強調。段階的な取り組みの事例として、ソニーや中外製薬のAIエージェントの内製化と普及に関する事例が紹介されました。

ソニーグループでは、Playgroundという内製環境を作り、150件のPoCを実施。その中で30件近くが実ビジネスに活用されています。中外製薬でも内製環境を作り、社内で生成AIのユースケースを募集したところ、多くの活用方法が寄せられたと述べました。

「高セキュリティで社員全員が使える環境は一部の企業しか実現できないのでは」との疑問に対し、AWSは幅広い支援策を提示しています。オープンソースライセンスで提供されており、生成 AI の社内プラットフォームがすぐに構築できる「Generative AI Use Cases」を紹介。ゼロから独自開発する必要がなく、既存の資産を組み合わせながら柔軟に環境を構築できるため、技術力が限られている企業でも短期間で試験環境を立ち上げ、素早く効果検証を行えます。

一方で、AIエージェントには誤回答やブランド毀損などのリスクも伴います。AWSは、導入スピードだけでなくリスク対策を計画的に進めることが不可欠だと指摘。クラウドプロバイダと自社が責任範囲を分担し、リスクを特定・監視・対策する体制を整える必要性を強調しました。あわせて、AWSが主要クラウドサービスプロバイダーとして初めて、AIサービスに対する国際規格「ISO/IEC 42001」の認証を取得したことにも触れ、責任あるAIの開発・運用を第三者機関が正式に検証している点を紹介。ISO/IEC 42001は、AIシステムのリスク管理や公平性、説明可能性などを体系的に運用するための国際的なマネジメントシステム規格であり、同社のサービスが高い信頼性と透明性を備えていることを裏付けるものだと説明しました。

最後に、AI活用を一部のチームだけにとどめず、他部門や他業務へ段階的に展開し組織全体で成熟度を高める「レベルモデル」の考え方を提案。「どんな業務で」「何年後に」「どのレベルまで到達するか」の長期的なマイルストンを計画し、進めていくことが、AI活用の成功には欠かせないと訴えました。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 パートナー事業本部 副事業本部長 エンタープライズパートナー統括本部 統括本部長

木村 靖 氏

日本マイクロソフトのセッションでは、業務執⾏役員 パートナー事業本部 副事業本部⻑ エンタープライズパートナー統括本部 統括本部⻑の⽊村 靖⽒が登壇。

生成AIの進化を振り返りながら、今年を「AIエージェント元年」と位置づけ、今後の戦略と社会的インパクトについて語りました。特に注目を集めたのは、「2028年までに13億のAIエージェントモデルが登場する」という予測です。人が一方的に指示を出す従来のAIから進化し、人の意図を汲んで連携・分担して動くエージェントが、営業・法務・財務・翻訳・市場調査などあらゆる職種に浸透していく世界観が紹介されました。

その実装例として、Microsoft Copilotに搭載された「インタープリターエージェント(リアルタイム通訳)」や、「リサーチャー/アナリストエージェント」が紹介され、市場調査やヒートマップ作成など、これまで専門職に依存していた作業を非エンジニアでも実行できるようになる可能性が示されました。

また、同社は220社以上の国内AIパートナーと連携しており、Copilot StudioやAzure AI Foundryを活用したカスタマイズ型エージェント開発の取り組みも推進。AIを「業務の退屈な部分を引き受ける存在」と位置づけ、人間の創造性を引き出す「協働」の未来像を明確に打ち出しました。

最後に、マイクロソフトは「安心・安全・信頼できるAI」を前提とし、エンタープライズ向けの実装に対しても厳格なガバナンスと支援体制を整えていることを強調。AIエージェントは人の仕事を奪うものではなく、人が創造的業務に集中できるよう“仕事の退屈な部分”を代行する存在だとし、企業の変革に寄り添う姿勢を示しました。

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 パートナー事業本部 ソリューションパートナーデベロップメントマネージャー Data & AI 担当

清水 岳之 氏

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社のセッションでは、パートナー事業本部 ソリューションパートナーデベロップメントマネージャー

Data & AI 担当の清水 岳之氏が登壇し、企業の業務改革を支えるAIエージェント戦略を発表し、新プラットフォーム「Agentspace」を軸とした今後の方向性を明らかにしました。

冒頭では、Googleが20年以上にわたりAIを中核に据えた企業であることを強調。AIチップ「TPU」の開発、トランスフォーマー技術の公開、最新LLM「Gemini」シリーズの進化、そして医療分野でノーベル賞に貢献した「AlphaFold」など、これまでの技術的成果を振り返りました。

その上で、企業が直面する労働力不足や業務の複雑化、分散された情報ソースといった課題を解決するものとして「AIエージェント」の意義を改めて提起。AIエージェントは、人の「代わり」として思考・検索・行動を一貫して担う存在であり、もはや一部タスクの自動化ではなく、業務全体の代理遂行者として位置付けられるようになったと述べました。

この背景のもと発表されたのが、Google Cloudが提供するAIエージェント基盤「Agentspace」です。これは、企業内に点在する業務システムやデータに横断的にアクセスし、認証情報を活用してユーザーの権限内で安全に検索・分析・アクションを実行するAIエージェントプラットフォームです。

Agentspaceは、Googleが提供するエージェントだけでなく、外部マーケットプレイスや自社開発のAIエージェントを統合できる柔軟性を備えており、ローコード、ノーコード、コードベースの開発にも対応。加えて、日本企業向けに国内データ設置型の選択肢やエンタープライズ向けセキュリティ機能も用意されています。

最後に、AIエージェントの活用においては「まず社内の業務プロセスとデータ構造の見直しが鍵になる」と指摘。Google Cloudは、Agentspaceを通じて企業の業務改革を支援し、「AIエージェント時代の標準インフラ」となることを目指すと締めくくりました。

日本オラクル株式会社 専務執行役員 クラウド事業統括 竹爪 慎治 氏

日本オラクル株式会社のセッションでは、専務執行役員 クラウド事業統括 竹爪 慎治氏が登壇。企業における生成AIの活用に向けた最新の取り組みと、オラクルが描く未来の業務変革について紹介しました。

特に注目すべきは、「データ品質がAIエージェントの価値を左右する」という一貫したメッセージです。PoCで止まる導入失敗事例の多くは、ナレッジベースや既存データの信頼性・整備不足に起因しており、データを「AIに学習させる」ための整備が必要不可欠だと訴えました。

そのため、オラクルは独自のAIデータプラットフォームを提供。マルチモーダルなデータのベクター検索・グラフ解析に対応し、業務ごとに最適なAIエージェントを柔軟に組み込める基盤を構築しています。

また、他社クラウドとのネイティブ連携によるマルチクラウド対応も進めており、オラクルのAIデータプラットフォームを他社のクラウド上でも活用できる仕組みを整備。特定クラウドに依存せず、AI導入が可能な柔軟性を強調しました。

最後に、AI Shiftとのパートナーシップにも触れ、基幹系業務で使えるAIエージェントを共同で構築・展開中であることを紹介。「プラットフォームだけではAIは価値を生まない。実装と伴走があってこそ」と語り、データ基盤×業務視点でのAI展開の重要性を再確認する内容となりました。

株式会社AI Shift 代表取締役社長 米山 結人 氏

「AI SHIFT SUMMIT 2025」の最終セッションでは、サイバーエージェントグループの株式会社AI Shift 代表取締役 米山 結人氏が登壇し、自律型AIエージェントの導入プロセスと成果、今後の展望について講演を行いました。

セッションではまず、AI Shiftが掲げるミッション「人とAIの協働による生産性革命」が紹介され、同社がサイバーエージェントグループ全体でAIエージェントの内製に取り組んでいる実例が共有されました。特に注目されたのは、4段階の導入ステップ①リスキリング、②アイデアコンテスト、③業務特化型エージェント構築、④自律型エージェントへの統合という流れで、実際に50体を超えるエージェントが現場で稼働していることです。

この導入を通じて「理想からの逆算」と「現実からの積み上げ」の両立の重要性が語られました。理想像から業務プロセスを再構築しつつも、現場の実態に合わせたチャネル・エージェント・データの三層構造での設計により、「使える」AIエージェントの実装に成功しています。

講演では、商談業務を例に具体的なユースケースも紹介。商談前には売上分析と提案生成、商談中にはリアルタイムの議事録作成・質問サジェスト、商談後には評価・御礼メール自動作成・SFA入力まで、エージェントが全工程を支援する様子がデモを交えて解説されました。これらは同社が独自に開発したエージェント構築基盤「AI Worker」上で運用されており、現場で「本当に使える」仕組みとして定着しつつあるとのことです。

AI Shiftは、リスキリング支援からAI戦略設計、エージェント構築、実装、検証、運用までを一気通貫で支援できる体制を整えています。今後も、信頼できるパートナー企業と連携を深めながら、本当に価値があり、使い勝手の良いAIエージェントの社会実装を目指していくと締めくくりました。

「AI SHIFT SUMMIT 2025」では、各社がそれぞれの立場からAIエージェントの実装や活用の具体策を提示しました。登壇内容からは、PoCに留まらず、実際の業務に組み込まれる「現場起点のAIエージェント活用」が着実に進んでいることがうかがえます。

共通して語られていたのは、AI導入を成功に導くためには、技術選定やシステム開発だけでなく、データの整備、業務プロセスの再構築、そして人材のリスキリングといった包括的な取り組みが不可欠であるという視点でした。

また、各社が提供するプラットフォームや支援策も進化しており、ノーコードでのエージェント開発、マルチクラウド連携、リスク対策フレームワークの整備など、企業が「自らAIを使いこなす」ための土台が整いつつあります。

今後は、AIエージェントがより多くの業務に浸透し、単なる業務効率化にとどまらず、組織全体の変革を後押しする存在になっていくことが期待されます。AIと人が自然に協働する社会の実現に向け、企業の取り組みはますます加速していくでしょう。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら