生成AI

最終更新日:2024/04/04

AIの基礎をゼロから学ぶ

AIの基礎をゼロから学ぶ

今やいたるところで「AI」という言葉を耳にしますが、正直なところAIについてなんとなくイメージはつくけれど、具体的にどういったものかを説明できる人は少ないのではないでしょうか?

そこで今回は、AIの基礎中の基礎を学ぼう!ということで、アイスマイリーに入社して間もなく、まだまだAIについて詳しくない文系新入社員が「AI For Everyone」というeラーニングコースに挑戦します!

ビジネスではもちろん、日常でも「AI」というワードを耳にすることが増えたように思います。

私もAIお絵描きサービスなど実際に利用したことがあったりと、AIに興味があるけれど、実際のところ「AI(人工知能)」ってどんなもので、何ができるのかがふんわりとしか分からない状況でした。

そんな中、AIポータルメディアサイトを運営しているアイスマイリーに入社することになり、AIについて勉強しよう!でもなにから勉強すればいいのか分からない、と悩んでいたところ「AI For Everyone」を勧められ、早速、eラーニングサービス「Coursera」に登録し受講をスタートしました。

ちなみにコースを受講する前の私は、

こんな状態で、AIや最新技術に興味はあるけど、今までちゃんと触れてこず、AIどころかパソコンについても危うい感じでした。

受講前は「AIって数学とか使いそうだし、理系の領域なのかな」ともっぱら文系の私は不安でしたが、AIの基礎を学びたいすべての人を対象としたコースで、理系文系や職種も問わず気軽に受講ができる構成になっていました。

実際にどんな内容になっているか簡単に紹介していこうと思います!

日本ディープラーニング協会(JDLA)が制作した「AI For Everyone」は、オリジナル版の講義4週に+1週の計5週で構成されるコースで、AIの基礎から導入のプロセス、日本での導入事例などが学べます。

JDLA理事長も務める東京大学大学院工学系研究科教授の松尾豊氏と、AI研究者で「DeepLearnig.AI」を創業したアンドリュー・ン氏が講義を行っており、コースは聴講だけの無料版と、有料版があります。

有料版は、各週の最後にテストがあり、そのテストに合格すると修了証がもらえます。始める前は不安だらけだった私ですが、無事テストにも合格し、修了証をゲットしました!

第1週目では、主に「機械学習」とは何か、また機械学習にできること・できないことについて、スライドを挟みながら解説しています。ついAIは何でもできると思ってしまいがちですが、そんなことはなく、何ができて何ができないのかを知ることが、良いAIプロジェクトを構築するポイントです。

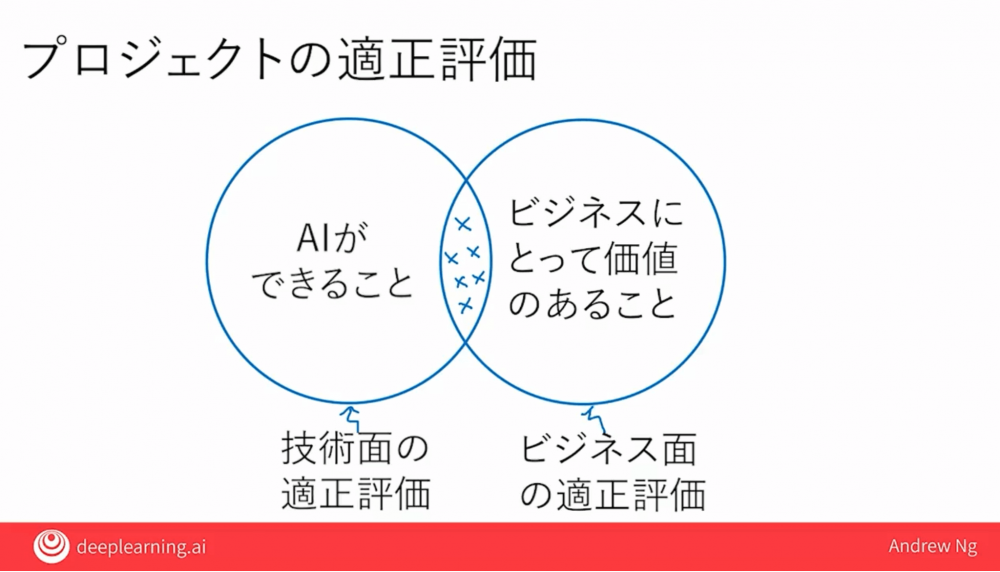

2週目では、機械学習プロジェクト、データサイエンスプロジェクト、AIプロジェクトに必要なプロセスをスライドを交えて解説しています。

例えばAIプロジェクトを行うには、想定されるプロジェクトが本当にビジネスにとって価値があるかを確認する必要があり、ビジネス面、技術面両方からの適正評価を行うことが重要です。

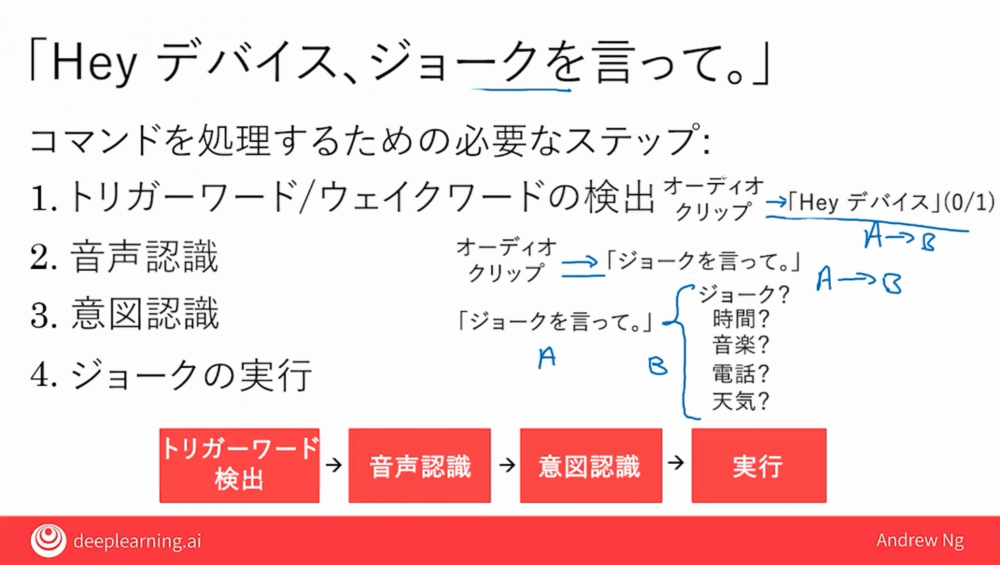

3週目ではより複雑なAI製品に取り組む時のフローや、優れたAI企業になるために何が必要なのかなど、より実践的な内容で話が進みます。

スマートスピーカーを例にすると、人がトリガーワードを発したところから4つのステップを踏んで、求めていることの実行を行うというプロセスがあります。このように複数のステップを経るためのプロセスを「AIパイプライン」と呼び、複数のAIコンポーネントが存在します。

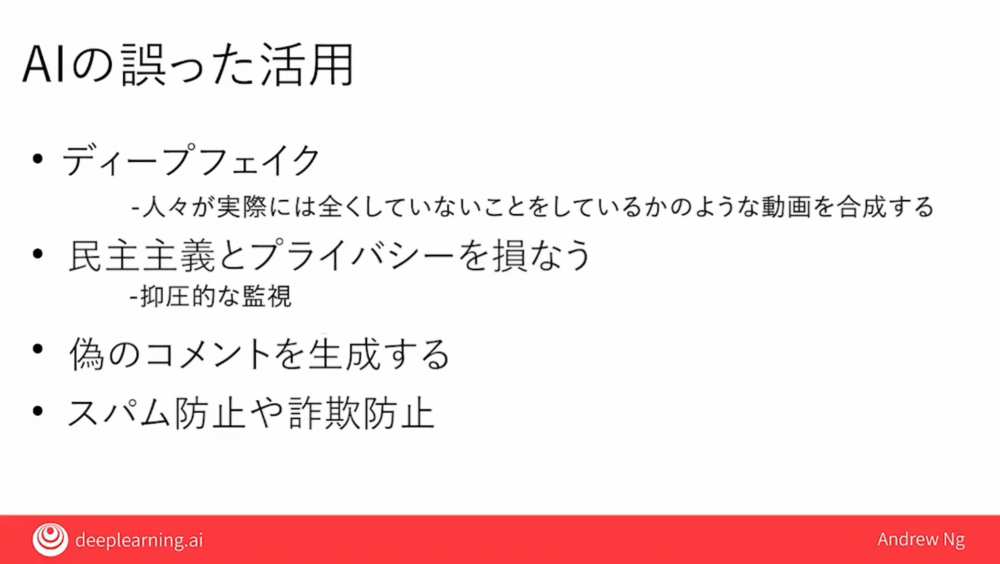

4週目はAIが社会に与える影響などについて講義しています。AIは確かに世界を変えていますが、使われるデータによってはAIがバイアスを持ち、差別を生んでしまったり、誰かが意図的にAIシステムを攻撃すると、今のAIシステムはその影響を受けやすくあります。

一貫してAIテクノロジーに対し楽観的すぎたり、反対に悲観的すぎたりしないこと、AIを正しく活用することが重要だと伝えています。

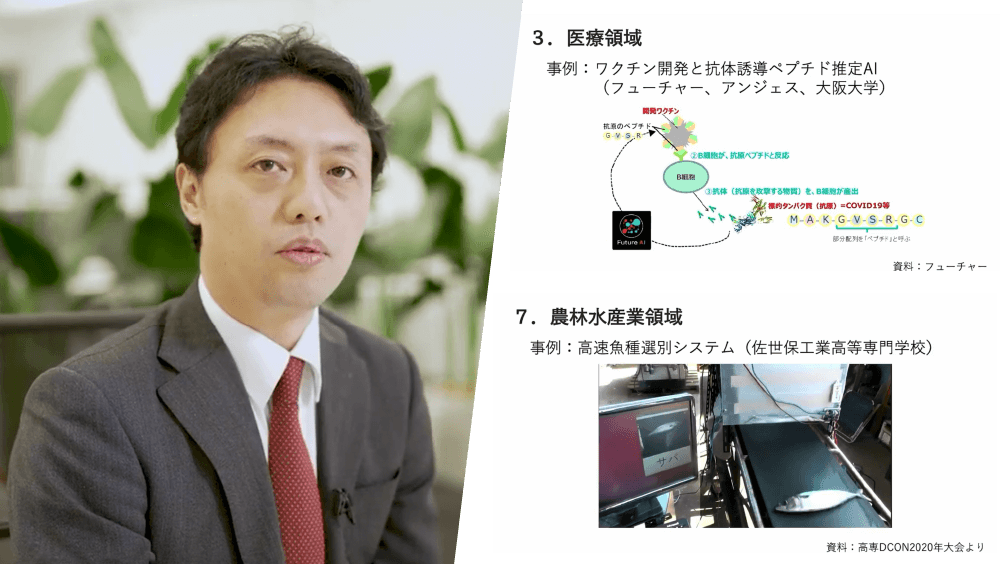

最終週では日本におけるAI活用事例をJDLA理事長の松尾氏が8つの領域に分けて紹介しています。

領域ごとに具体例を挙げながら紹介しており、様々なところで活用されていることが知ることが可能です。今後日本企業が成長していくにあたっても、AIなどの技術の活用が重要な鍵だと松尾氏は述べており、この講座をスタートに、継続的に学んでいき実践に活かすことを期待していると伝えています。

コースはトータル7時間くらいで視聴ができる上に、細かくユニットが分けられているため、隙間時間に視聴することも可能です。また視聴中にCoursera上でメモも取れるため、ポイントを絞ってふり返ることもできます。

実際に受講してみて、随時スライドを用い、具体例を挙げながら説明が進んでいくので、まったくAIについて分かっていなかったAI初心者の私でもスムーズに講義を受けれました。

コースでは、AIの便利な点・良い点だけでなく、AIが持つ懸念点や、活用の仕方によっては悪用することも容易なことも話しており、よりAIについての理解を深められることが特徴です。

AIについての全体の概要を基本から知ることができるので、AIについて全然知らないという人でも気軽に受講できますよ。

また、より深くAIについて学びたいという方には、本コースを制作したJDLAが主催する、「G検定」の受験をオススメします。G検定とは、AI・ディープラーニング活用のためのリテラシーを有しているかを検定する試験で、なんと「AI For Everyone」の修了証があれば30%オフで受験ができます!

「AI For Everyone」を受講し終わったわけですが、そんな私も、もっとAIについての知識を身に付けて活かしていきたい!と思い、私も「G検定」を受験することに決めました。

AIって一体何なんだろう?AIについて知りたいけどまず何から初めていいのか分からない、という方には「AI For Everyone」を是非オススメします。

AIやディープラーニングに少しでも興味があるなら受講してみてはいかがでしょうか?

G検定に関する詳細情報に関してはJDLA公式ホームページにてご確認ください。

https://www.jdla.org/certificate/general/

コースは聴講だけの無料版と、有料版があり、修了証が発行できる有料版は、別途Courseraに¥6,454のお支払い(ブラウザ版)が発生します。

お支払い方法はクレジットカードのみになります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら