生成AI

最終更新日:2024/06/18

リスキリングのポイントを解説

リスキリングのポイントを解説

さまざまな業界で積極的に最先端技術が活用され始めています。ただし、これらの技術を最大限活用するためには、従業員一人ひとりが常に新しい知識・スキルを身につけなければなりません。そのため、最近では「リスキリング」という考え方が重要視され始めています。

今回は、そんな「リスキリング」について分かりやすく解説するとともに、メリット・デメリット、企業の事例などをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

リスキリングとは、働き方の変化により新たな業務が発生する可能性があることを踏まえ、事前にスキル・知識を習得していく取り組みのことです。最近の経済産業省による審議会や研究会では、リスキリングを以下のように捉えています。

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」

(参考:経済産業省~デジタル時代の人材政策に関する検討会~「リスキリングとは―DX時代の人材戦略と世界の潮流―」)

現在の職業において必要となるスキル・知識を習得することだけでなく、新しい職業に就いたときに活躍できるスキル・知識を習得することも含まれていることがお分かりいただけると思います。

そんなリスキリングは、2020年11月に日本経済団体連合会が発表した「新成長戦略」や、2021年から2022年にかけて経済産業省が開催している「デジタル時代の人材政策に関する検討会」においても、失われる雇用ではなく「新たに生まれる雇用」へと改善していくために欠かせない要素として、企業がリスキリングを推進していくことを奨励しているのです。

リカレント教育とは、それぞれの必要なタイミングで教育を受け、仕事に戻るという取り組みを繰り返す仕組みです。

リカレント(recurrent)は「循環する」「繰り返す」といった意味を持ちます。通常業務と並行しながら学ぶリスキリングとは異なり、一度仕事から離れて大学などの教育機関で学び直し、再度仕事に復帰するという仕組みのことを指します。

これらを踏まえると、リスキリングとリカレント教育には違いがあることがお分かりいただけるかと思いますが、「新たなスキルを身につけていく」という工程が含まれているという点では同じであるため、そこまで大きな違いではないといえます。

アップスキリングとは、既存の職務や役割において、より高度なスキルや知識を身につけるプロセスです。これは従業員が現在の業務を効率的かつ効果的に遂行するための能力を向上させることに重点を置いています。例えば、プログラマーが新しいプログラミング言語を学ぶことや、マーケティング担当者が最新のデジタルマーケティングツールを習得することが含まれます。

一方、リスキリングは、現在の職種や業界が将来的に不要になる可能性があるため、新しい職種や業界で働くために必要な全く新しいスキルセットを身につけることを指します。リスキリングの目的は、技術の進化や市場の変化によって生じる職業の変化に対応することです。

例えば、製造業で働く従業員が、自動化技術に置き換わることを見越してIT分野やデータ分析に関するスキルを学ぶことがこれに当たります。

アウトスキリングとは、企業が従業員に対して実施する教育・転職支援プログラムのことです。リスキリングとアウトスキリングの主な違いは、リスキリングが能動的なアプローチであるのに対し、アウトスキリングは受動的な結果です。リスキリングは従業員が自発的に、または組織の支援を受けながら、新しいスキルを習得してキャリアの転換を図る過程です。

一方、アウトスキリングは市場の変化により従業員が自らのスキルが陳腐化することを指し、これに対処するためにリスキリングが必要になる場合があります。

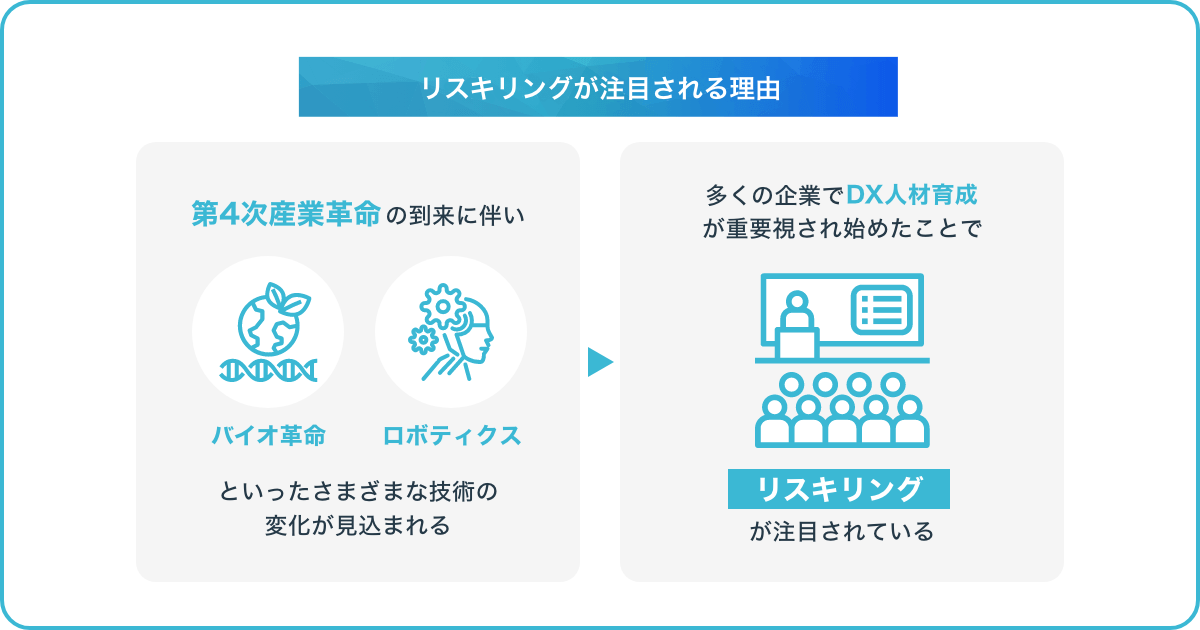

2020年に行われたダボス会議(世界経済フォーラムの年次総会)において、「リスキリング革命」が主要な議題に上りました。この「リスキリング革命」とは、第4次産業革命に伴う技術変化に対して柔軟に対応していくために、2030年までに全世界の10億人に対してより良い教育・スキル・仕事を提供していくというものです。

第4次産業革命には、バイオ革命やロボティクスといったさまざまな技術の変化が含まれています。その中でも特に大きな注目を集めているのは、DXの加速です。そのため、多くの企業で「DX人材育成」が重要視され始めており、それに伴いリスキリングという言葉も多用されるようになってきています。

近年はビジネスの変化が激しい傾向にあり、求められるスキルも変化しやすい時代です。だからこそ、企業がリスキリングを導入する必要性は高まってきているといえます。

では、企業や組織がリスキリングを取り入れた場合、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、リスキリングが企業や組織にもたらすメリットについて詳しくみていきましょう。

リスキリングを行うことで、従業員は新しいスキル・知識を習得することができます。そのスキル・知識の習得によって、社内に新しいアイデアが生まれやすくなることは大きなメリットといえます。

リスキリングを上手く活用できれば、時代の移り変わりによって経営が悪化してしまうリスクを抑えることが可能になります。また、社内に新しい風を吹き込むことができるというメリットもあるため、時代に合わせて進化していくことが求められる企業ほど、リスキリングを行うメリットは大きいといえます。

業務効率化を実現できるという点も、リスキリングによって得られるメリットのひとつです。リスキリングによって従業員が獲得したスキル・知識をDXに活かしていくことで、よりスムーズに業務を遂行できるようになります。

従業員一人ひとりが効率的に業務を遂行できれば残業が減少し、従業員のワークライフバランスをとりやすくなり、日々の業務に対するモチベーション低下を防ぐことが可能です。当然、企業としても業務効率化によって「残業代の削減」というメリットを得られるため、従業員と企業の双方にとって大きなメリットとなります。

リスキリングには、採用コストを抑制できるというメリットもあります。たとえば、DX人材の場合、専門性が高いためどうしても採用コストが大きくなってしまう傾向にあります。また、前職で高い専門性を発揮していた人材であっても、新しい会社でその専門性を同じように発揮できるとは限りません。

その点、リスキリングによって既存の従業員が新たな技術・知識を身につければ、社内異動で充足させることができます。そのため、採用コストを大幅に削減できるようになるのです。

また、従業員に新しい役割を与えることによって、デジタル化による人材余剰を抑えることもできます。

リスキリングにはさまざまなメリットがあることがお分かりいただけたかと思いますが、必ずしもメリットばかりではありません。ここからは、リスキリングが企業や組織にもたらすデメリットについて詳しくみていきましょう。

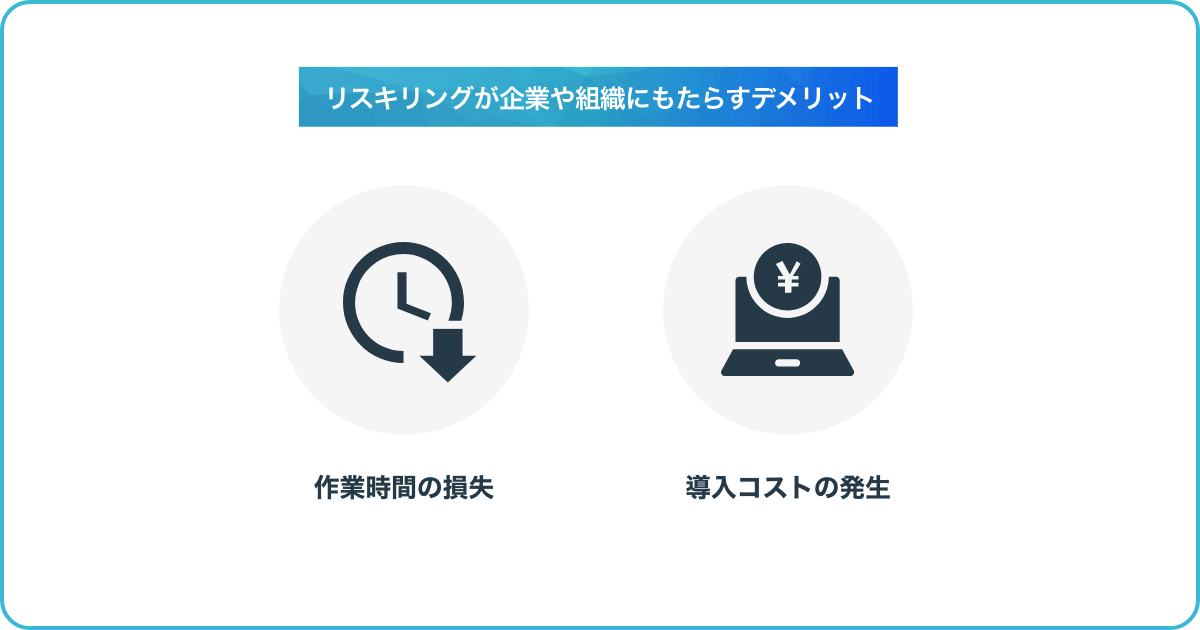

リスキリングは就業時間に実施していくことになるため、通常業務の作業時間が減少してしまうというデメリットがあります。これは一見大きなデメリットに感じられるかもしれませんが、長期的な目線で考えると必ずしもデメリットとも言い切れません。

リスキリングの実施によって従業員が新たにスキル・知識を身につければ、より高いレベルで効率的に業務を遂行できるようになる可能性もあるからです。また、従業員の創造性が養われることによって、新しいビジネスチャンスの発掘につながる可能性も秘めているため、一時的な作業時間の損失が生まれることは、あくまで一時的なデメリットと考えるべきです。

リスキリングを実施する場合、必要なスキルを見極めたり、習得したスキルを管理したりするためのコストが必要になります。その導入コストがかかってしまう点は、ひとつのデメリットといえます。

また、高度なスキルを身につけさせるためには、それ相応の教育コストがかかってしまうことも注意しなければならないポイントのひとつです。とはいえ、その導入コスト以上の成果につながる可能性を秘めていることも事実ですので、しっかりと戦略を立てて導入することが大切になります。

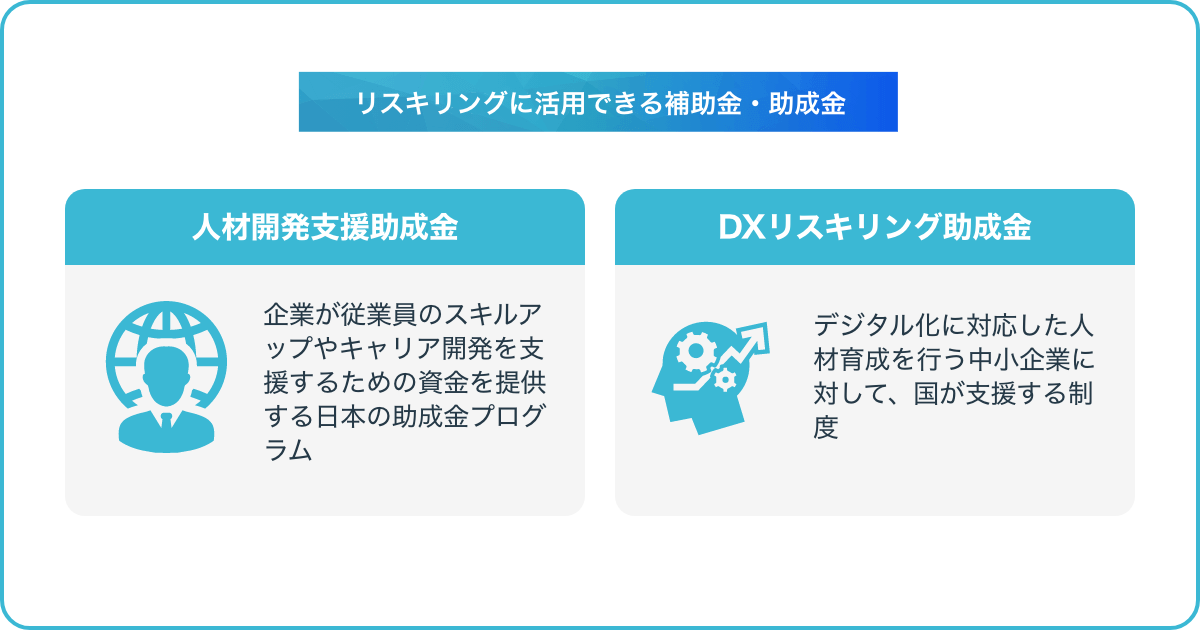

リスキリングは現代の労働市場で非常に重要な役割を果たしており、これを支援するための補助金や助成金が存在します。これらの財政支援は、個人や企業が新しいスキルを学び、キャリアの転換を図るための重要な資源となっています。

補助金や助成金を活用することで、リスキリングに必要な教育やトレーニングの費用負担を軽減し、より多くの人々が新しい技能を身につけ、将来のキャリアのチャンスを広げることができます。

人材開発支援助成金は、企業が従業員のスキルアップやキャリア開発を支援するための資金を提供する日本の助成金プログラムです。この助成金は、従業員のスキル向上と企業の競争力強化を目的としており、さまざまなコースが用意されています。

| コース一覧 | 概要 |

| 人材育成支援コース | 企業が従業員のスキル向上やキャリア開発のために実施する研修や教育プログラムに対して支援を提供します。 |

| 教育訓練休暇等付与コース | 従業員が教育や訓練を受けるために必要な休暇を企業が提供する際のサポートを行います。 |

| 建設労働者認定訓練コース | 建設業界で働く労働者が新しい技能や資格を習得するための訓練プログラムに対する支援を行います。 |

| 建設労働者技能実習コース | 建設業界における技能実習を通じて、労働者のスキル向上を目指します。 |

| 障害者職業能力開発コース | 障害を持つ労働者が職業能力を高めるための支援を行います。 |

| 人への投資促進コース | 従業員の能力開発やキャリア形成を促進するための投資を支援します。 |

| 事業展開等リスキリング支援コース | 事業の変化に伴い、新たな技能が必要となった従業員のリスキリングを支援します。 |

DXリスキリング助成金は、デジタル化に対応した人材育成を行う中小企業に対して、国が支援する制度です。2023年度から始まった新しい制度で、中小企業がDXに必要な人材を育成するための研修費用の一部を助成します。

申請できる企業の条件は、以下の通りです。

助成額は、研修費用の半額で、上限は1人あたり30万円です。研修費用には、研修講師の謝金や交通費、教材費、会場費などが含まれます。

研修期間は、最短で1日、最長で6か月です。研修の内容は、DXに関する基礎知識やスキル、DXに関する業務の実践方法などが対象です。

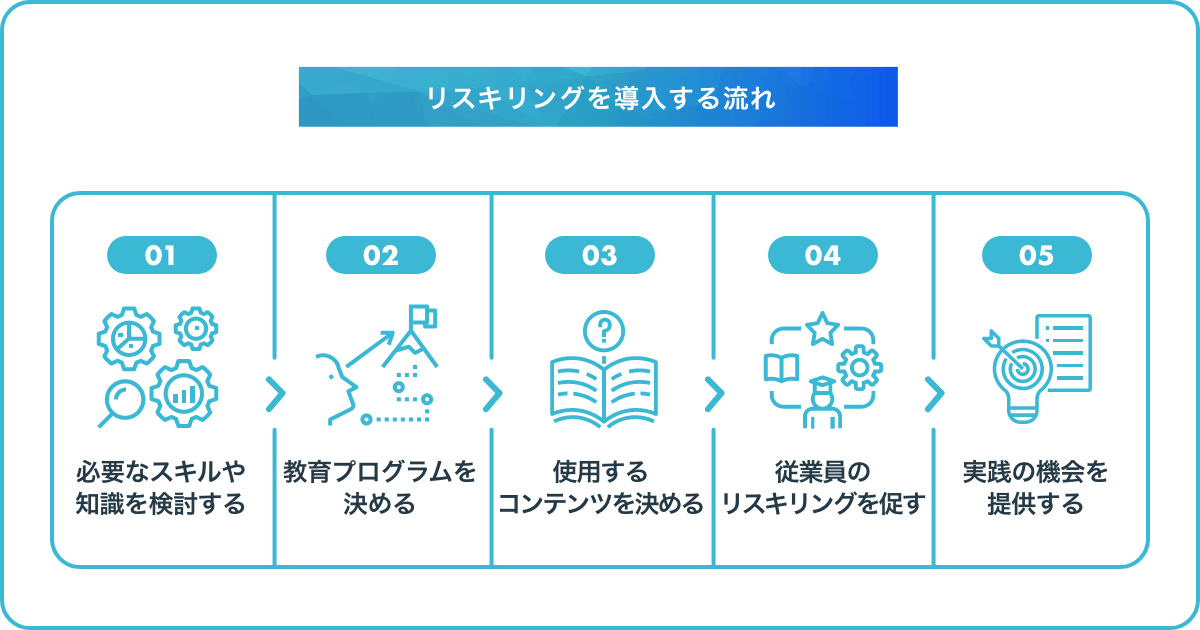

リスキリングは、急速に変化する労働市場に対応するための重要です。リスキリングを効果的に導入するには、明確な流れと計画が必要です。以下は、リスキリングを導入するための基本的なステップです。

リスキリングの計画を立てる際には、まず企業や目標に応じた必要なスキルや知識を特定することが重要です。市場の需要、業界の動向、将来の技術の発展などを考慮し、どのスキルが必要かを決定します。例えば、以下のようなスキルが一般的にリスキリングで習得されます。

教育プログラムを決定する際には、参加者の現在のスキルレベル、学習の目標、利用可能なリソースを考慮する必要があります。また、プログラムが実務に直結する実践的な内容であること、参加者のモチベーションを維持するための要素が含まれていることも重要です。

コンテンツの準備には、自社で作成する方法と外部の専門家に依頼する方法があります。自社で作成するメリットは、社内のニーズに合わせたカスタマイズが可能であること、デメリットは資源と時間がかかることです。外部に依頼するメリットは専門知識を活用できること、デメリットはコストがかかることです。

どちらを選択するかは、企業のリソース、時間、予算によって異なります。

リスキリングの対象者を選定する際には、現在のスキルセット、将来のキャリア目標、リスキリングへの意欲を考慮します。従業員をリスキリングへ促す際には、その利点を明確に伝え、モチベーションを高める支援が必要です。

学んだスキルを実務に活用する機会を提供することは、リスキリングの成功に不可欠です。実践を通じてスキルを深め、フィードバックを得ることで、学習効果を最大限に引き出すことができます。フィードバックは、学習プロセスの改善にも役立ちます。

実際にリスキリングでDXを推進する企業は、どのような成果を得ているのでしょうか。ここからは実際にリスキリングでDXを推進している企業の事例をみていきましょう。

アメリカにおけるリスキリングの先駆者として知られるのが、ワーナーメディアを傘下に抱える通信事業を行う「AT&T」です。AT&Tでは、2013年に2020年までに必要なスキルを特定し、現状のスキルから移行していく「ワークフォース2020」という計画に取り組んでいます。

この取り組みでは、2020年までに10億ドルを投下し、10万人の従業員のリスキリングを実行することを目標に掲げていました。その目標を達成すべく、AT&Tでは社内の人材異動を円滑化するための環境整備、キャリア開発支援ツールの提供、オンラインでの訓練コースの開発、ワンストップ学習プラットフォームの提供など、さまざまな取り組みを積極的に実施。

これらの取り組みを行った結果、社内に必要となる技術職の81%を充足することに成功しました。また、リスキリングに参加した従業員はその他の従業員と比べて1.1倍高い評価を受けるという成果も生んでいます。さらにリスキリング参加者は他の従業員の1.3倍多く表彰を受賞し、離職率も1.6倍低くなったという結果を生みました。

塩野義製薬では、2022年度から希望する社員が週休3日を選べる制度を開始しました。研究部門や工場勤務を含めた、約4,000人の社員(全社員の7割)が対象になるといいます。

この制度では、大学院で学び直すリスキリングなどを想定しており、同時に副業も解禁されるそうです。外部での知見の吸収や人脈づくりといった、価値のある経験を積極的に積むことによって、組織全体のイノベーション力向上に繋げていくといいます。

DX先進企業として知られている株式会社日立製作所では、AI技術者やデータサイエンティストといったDXエキスパートの育成だけでなく、リスキリングにも積極的に取り組んでいます。

日立製作所がリスキリングを行う目的は、「DXによって実現できるものは何か」「どうすれば顧客の課題をデジタル技術によって解決できるか」といった点を社員一人ひとりが判断できるようになることだといいます。

2020年からは、日立グループの全社員を対象に「デジタルリテラシーエクササイズ」というe-Learningプログラムも開始しました。DXの基礎や、DXにおいて最も重要な課題定義の方法、プロジェクト実行のためのプロセス・プランニングなどを学ぶ機会の提供を行っています。

富士通株式会社では、2020年7月に発表した「2020年度経営方針説明」において、DX企業に変革するために必要となる投資を積極的に行っていくことを宣言しました。そこで内部強化に欠かせない取り組みとして挙げられたのが、リスキリングです。

富士通ではリスキリングの一環として、約13万人の全社員を対象に、イノベーション創出や課題解決において必要となる「デザイン思考」を浸透させる人材育成プログラムを実施しました。

さらに2021年には、人材育成プログラムの教材としても活用している『デジタルトランスフォーメーションに挑戦するデザイン戦略とサービスプランニング』というテキストブックをWeb上でも公開しています。

キャノン株式会社では、工場従業員を含む1500人に対し、クラウドやAIの研修を実施しました。この研修は就業時間を使って実施されるものであり、半年程度の専門教育を行います。

研修では、プログラム言語やセキュリティーなど、デジタル知識のレベルごとに分けた190講座が用意されています。必要に応じて統計や解析、代数といった基礎知識も学ぶことができる環境が整っているため、さらに幅広い人材の職種転換を後押しするきっかけとなることが期待されています。なお、この研修の講師は、社内の技術者のほか、クラウド技術は米マイクロソフトなど外部から招いているそうです。

今回は、AI・DX時代において大きな注目を集める「リスキリング」のメリット・デメリット、企業の事例などをご紹介しました。一人ひとりの働きやすさが重視される現代だからこそ、リスキリングによってスキル・知識を習得しやすい環境を整えることには大きなメリットがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

とはいえ、習得すべきスキル・知識は企業によって異なります。そのため、業績や事業内容などのデータを参考にしながら「リスキリングで何を習得すべきか」という点を明確にしていくことが大切になります。

また、従業員が効率的にスキルを習得できるような環境を構築することも重要なポイントのひとつです。いくら質の高いプログラムを用意していても、そのプログラムの構成や順序が適切でなければ効率を悪化させてしまう可能性があるため注意しましょう。

AIsmileyでは、効率的なリスキリングを実現するためのサービスを比較検討できる資料を無料でお配りしています。リスキリングの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら