生成AI

最終更新日:2024/04/10

みなさんはニックネームを付ける際、ネーミングの理由を客観的に説明できるでしょうか。今回は感性とAIを活用して、言葉や色の印象の数値化に取り組む、感性AI株式会社 取締役COOの坂本真樹教授にお話を伺いました。

感性AI株式会社 取締役COO

東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程修了(博士(学術))後、東京大学助手、電気通信大学講師、准教授を経て、現在同大大学院情報理工学研究科及び人工知能先端研究センター教授、電気通信大学副学長。

2018年5月に京王電鉄との共同出資で「感性AI株式会社」を設立し、最高執行責任者就任。

著書多数。最近では2020年12月に『オノマトペ・マーケティング もふもふからはじめる市場調査・商品開発・販促支援』をオーム社から出版。

――感性AI株式会社は、坂本COOと京王電鉄の共同出資によって設立されました。設立までの経緯を教えてください。

――坂本COO

私は、2000年から電気通信大学で言葉と感性の結びつきの関係を研究してきました。

30個近い特許も発明してきましたが、特許を活用してもっと社会に直接的に役に立ちたいという思いが大学の近くを走る京王電鉄と一致し、共同で新事業を立ち上げました。

――20年近く「感性」の研究をされているのですね。「感性」は、社名にも使われていますが何を指すのでしょうか。

――坂本COO

「感性が豊かな人」などとよく使われますが、感性とは五感を通して知覚したものに対して、それまでの記憶や経験に基づき価値判断をする能力、言い換えると「感じてわかる能力(≒感受性)」だと考えています。

感性は「ふわふわ」「さらさら」などのオノマトペによって言語化されています。音には「大きい」「美味しい」「硬い」など五感の印象が結びついています。これらの印象を掛け合わせると、理論上では無限に感性表現を作っていくことができます。

――「ぴえん」や「ぱおん」といった新しいオノマトペもニュースで取り上げられていますね。さて、今回2つのマーケティングソリューションをリリースされますが、感性を使ったマーケティングとはどのようなものでしょうか。

――坂本COO

日本では、「ガリガリ」食感のラクトアイスや「ポキッと」食べられるチョコレート菓子などオノマトペを活用したヒット商品が多数存在します。商品の名前から味や感触を想像して購入に至ったことがみなさん一度はあるでしょう。

マーケティングと聞くと、調査会社がたくさん質問を列挙して、モニターに何段階かで回答させるアンケートが主流だと思います。「この化粧品はどう感じますか」「柔らかさはどのぐらいの段階ですか」といった街頭調査をみなさん一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

しかし、人間が五感で感じたことを客観的に分析して数値で回答することは難しいと私は考えています。買い物に行く時、「硬さが3で冷たさが2くらいのものを買いに行こうよ」とは言わずに、「少ししっとりしているけれど、さっぱりしていて、この時期につけたらつるっとする感じのコスメが欲しいよね」などと言うように、普通の生活では感覚的に言葉で表現していると思います。

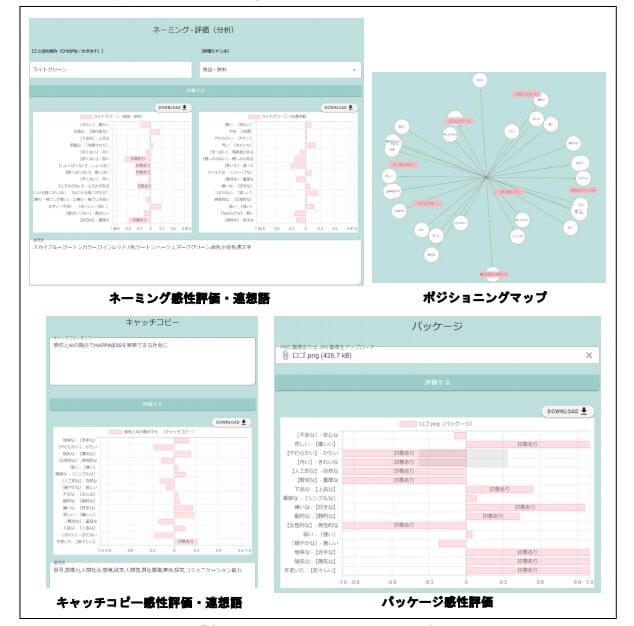

その直感的な言葉をAIの技術で数値化できるサービスが「感性AIアナリティクス」です。

――「感性AIアナリティクス」はどのようなシーンで活用できますか?

――坂本COO

調査会社を用いたマーケティング調査は高額かつ、レポートとして依頼主の手元に届くまで1か月ほどかかります。「感性AIアナリティクス」を使うと、これまで曖昧にされていた言葉や画像から受ける印象を瞬時に数値で可視化します。

例えば、企画・開発した製品のネーミング考える場面で、通常は何人かで名前の候補をリストアップして上司に確認を取りますが、雰囲気や感覚で決まっているような部分に関して数値として客観的に提示できるようになります。

ネーミングのほか、広告プロモーションなどのキャッチコピー、パッケージの感性評価分析が可能で、試行錯誤が多い新商品開発、既存商品リニューアル時のブランディング・販促業務において、マーケティング調査コストを軽減し業務効率化・推進に貢献します。

大企業ほど、部署ごとに事業を展開されていることが多く、最終的にブランドの統一感を失うことはしばしばあると思います。感性AIの技術を社内で横断的に使えば、部署間の壁を越えて、同じイメージを共有しながらビジネスを拡大できるでしょう。

――思いついたフレーズを数値で定量化できる点は、プレゼン時に自信をもって提案できますね。他にはどんな機能があるのですか?

――坂本COO

ポジショニングマップで分析結果を可視化する機能により、他の商品との印象の違いを一目で把握することができます。自社商品、競合商品と印象を比較して、自社の商品の位置づけを1枚のマップで可視化します。

例えばアイスクリームだと、「売れ筋の領域で、こってりしているけれども、冷たくてさっぱりしているような商品はないよね」といったスイートスポットのような、マップ上で空白のスポットを見つけることもできます。

競合他社がまだ作っていないような商品を企画し、効果的に訴求できるようなネーミングやキャッチコピー、パッケージなどの印象を数値化しながら、戦略を練ることが「感性AIアナリティクス」で可能です。

――「感性AIアナリティクス」が、すでに言語化、画像化されたものを感性評価・分析するツールということが分かりました。同時リリースする「感性AIブレスト」は、どのような特徴がありますか?

――坂本COO

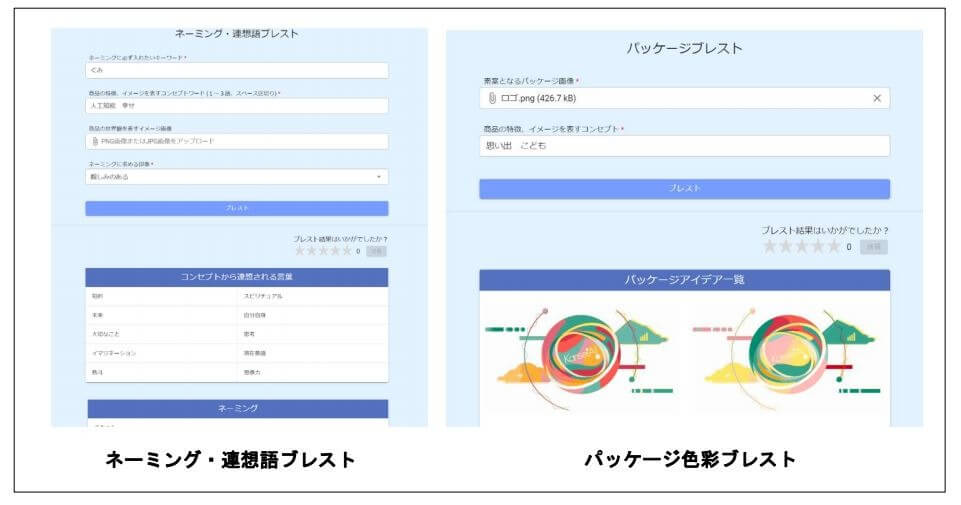

「感性AIブレスト」は新しい表現を生み出す画期的なツールです。新しいモノやサービスを開発する際、大企業であれば発想豊かなプロデューサーに依頼し、多額の予算でブランディングやデザインを作り上げていきます。ですが、すべてのプロセスに多額の予算をかけていくことは難しいと思います。

――坂本COO

「感性AIブレスト」を活用すると、「感性AIブレスト」がプロジェクトチームの一員として、ネーミングや色彩デザインを提案します。AIが提案した候補の中に、少しでもインスピレーションに刺さるような表現が出てくれば、その表現を使ってプロジェクトを進展させることができます。

「感性AIブレスト」で新しい言葉やデザインを生成し、「感性AIアナリティクス」でAIが生成した候補と自分たちで考えた候補を分析・比較していくことで、人間とAIがコラボレーションした最強の表現が生まれると考えています。

――人間とAIのコラボレーションは「わくわく」しますね。感性AIの今後の展望をを教えてください。

――坂本COO

それぞれの個々の人の感性により寄り添うようなサービスとして充実させていきたいと考えています。

「もふもふ」って言葉はメロンパンの中の柔らかい部分を表現するために2000年代前半に生まれました。当時は広がりませんでしたが、「この子“もふもふ”しているね」と犬や猫を見た人のコメントに対して「そうだね!」といった「共感」によって2010年前後から世間に広がりました。

同じキャッチコピーやパッケージだとしても、年齢や性別などの属性や時代によって感性や共感するポイントは違うと思います。

――感性も指標として大切ですが、共感を生むこともマーケティングにおいては大切ですね。

――坂本COO

トレンドのワードも新たなオノマトペが広がる要因であると考えています。ただ「あ(a)」や「お(o)」の音には広がりがあって、「い(i)」は狭い・小さいなど音自体に紐づいた五感の印象は言語を超えて普遍的で時代が変わっても変化しません。

しかし、価値観や知識経験は人ぞれぞれなので、言葉そのものから受ける印象や連想するイメージは異なる部分があります。そのため、今後は属性ごとの感性や時代に応じて変化する価値観や共感性を捉えていくことでサービス内容を充実させてまいります。

どんな印象を受けるか?どんな案があるか?など何かちょっと聞きたい時に低コストながら相手にしっかり寄り添える点は感性AIの技術の強みだと思います。また、感性AIの技術を多くの方に使っていただき、新しい言葉が広がることで、新たな価値の創出に役立ちたいと考えております。

――先日、新たなスマートシティ実現に向けた「HANEDA INNOVATION CITY IDEATHON」にて採択企業に選出されました。「どこでもロボットコンシェルジュ ~感性情報を活用できる街~」というタイトルで選出されましたが、どのようなことを目指しているのでしょうか。

――坂本COO

具体的な内容は構想中ですが、街の感性情報の収集するとともに、ロボット所有者自身の感性情報を学習していくことで、ロボットが最適なレコメンドやメンタルヘルスケアを行う内容です。

このように、人の感性に寄り添うAIによって、人々の暮らしをよりよいものにしていきたいと考えています。

京王電鉄は鉄道事業を中心に暮らしに密着した様々なサービスを展開する60近くのグループ会社でビジネスを展開しています。この京王グループのフィールドを活かしながら、人々に真に寄り添ったサービスを提供していき、やさしい社会を作っていきたいと思います。

――「うきうき」する展望ですね。本日は貴重なお話をして頂きありがとうございました。

感性AIの持つ技術は、これまで高額かつ時間を要していたマーケティング調査に革命を起こすだろうとインタビューを通して感じました。一度調査を依頼してしまうと、追加で分析したい内容や項目をアンケートに組み込むことは難しいですが、感性AIの技術を使えば「お金をかけてまでは調べられない」項目も瞬時に分析が可能です。

個々人や街全体の感性情報をもとにする時代も近づいています。自分自身の体調やメンタルヘルスを気軽に相談できるケアロボットが普及し、平和で健康的な世界がやってくるかもしれません。今後の感性AI株式会社の活躍に注目です。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら