生成AI

最終更新日:2024/04/08

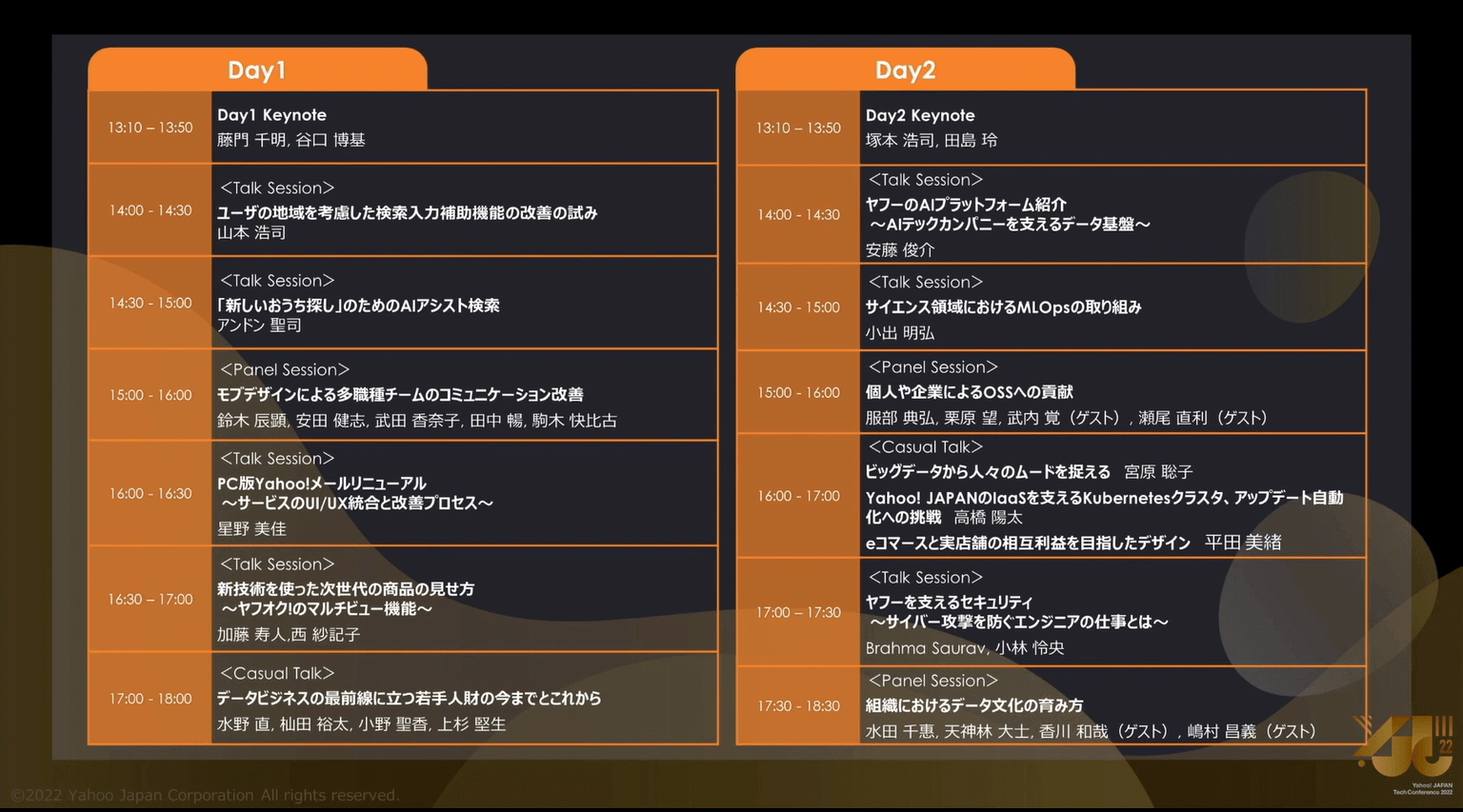

2022年2月3日(木)から 4日(金)までの2日間、ヤフー株式会社の主催する「Yahoo! JAPAN Tech Conference 2022」がオンラインで開催されています。日本、アジアから世界をリードするAIテックカンパニーとして、ヤフーがどのような世界を目指し、技術的な取り組みを行っているのか、オンラインイベントの様子をお届けします。

Yahoo! JAPANのエンジニアやデザイナー、データサイエンティストなど様々なクリエイターが発表・講演を行うエンジニア・デザイナー向けのカンファレンスです。今年は「AI」をテーマとし、ヤフーCTO 藤門 千明氏をはじめYahoo! JAPAN研究所所長やクリエイター、エンジニアなど総勢30名の登壇者が、全14本の講演・セッションを2日間に渡って行います。

最初に登壇したのは、ZホールディングスCo-GCTO兼ヤフーCTOの藤門 千明氏です。「AIテックカンパニー」を目指す中で、未来を創るリーディングカンパニーとしてどう実現していくのか、自社が考えるその世界像や、成し遂げるために必要な要素や戦略を紹介しました。

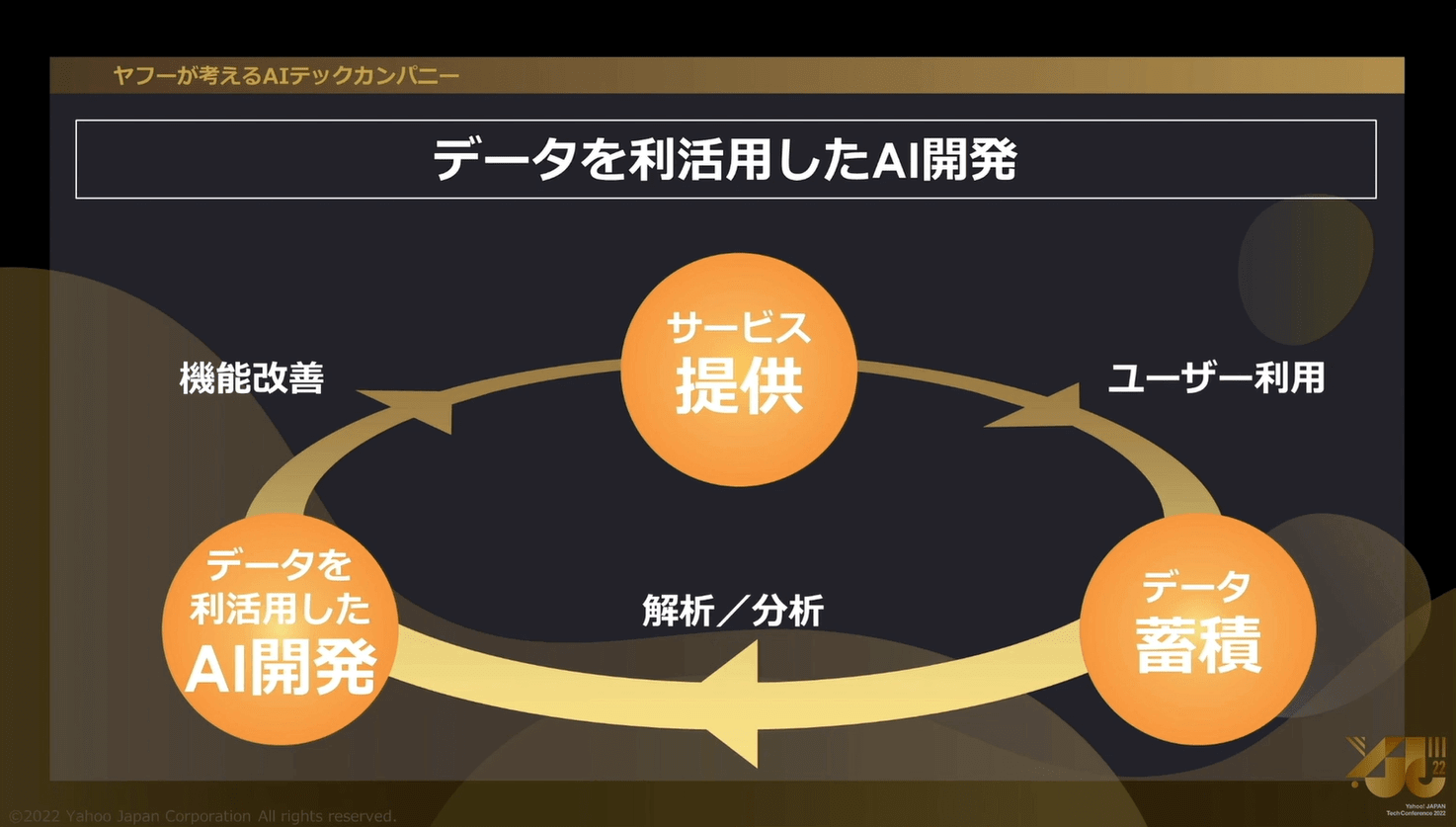

まず語られたのは、Yahoo! JAPANの掲げるサービス機能改善や満足度向上施策のこだわりです。中でも藤門氏が重要なポイントとしていたのは「AI」に関する全ての仕組みを自社で手掛ける事。サービス創りからユーザーアクティビティの分析、そのデータを利活用したAIの開発という独自のサイクルの重要性を、概念図と共に解説しました。

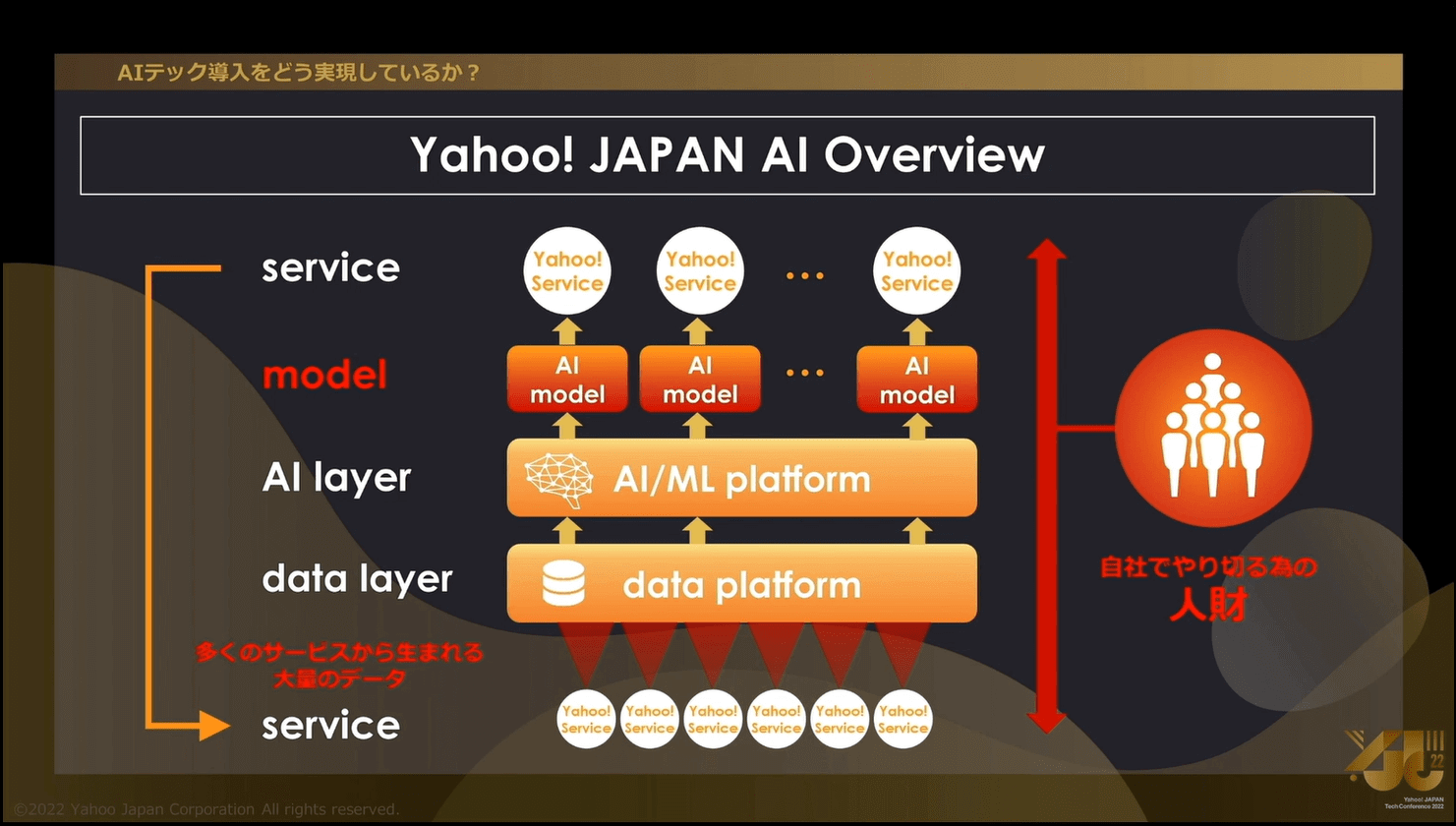

次のスライドでは、そのサイクルを実現するための具体的な仕組みにフォーカスしていました。現在約100以上のサービスやアプリを展開するYahoo! JAPANには、ユーザーリクエストから得たデータが1日当たり1932億も蓄積されています。では、それらをどのように分析・解析するのか。その鍵となるのが、データの一元管理と加工です。これによりデータを分析しやすくし、AIモデルの開発や更新に活用していると藤門氏は話します。

また仕組みの全体図の他、AIモデルが具体的にどのような形で活用されているのかも解説しました。私たちが普段利用している「Yahoo!ショッピング」や「ヤフオク!」「Yahoo!ニュース」などを例に挙げることで、機能の理解と共にAIがいかに身近な存在になってきているのかが実感できる内容となっていました。

具体的な活用場面の解説後は、Yahoo! JAPANの考える自社AIの仕組みの中でも極めて重要な要素についてが語られました。藤門氏はこれについて、「大量のデータ」「そこから生まれるAIモデル」そして仕組みの全体図を作り上げる「人財」の3つが最大の武器であると述べています。AIテックカンパニー実現のための3つの武器をどのように創り上げていくのか。藤門氏はその言葉と共にプレゼンを終え、登壇者が交代しました。

ここからはヤフーCDOの谷口 博基氏が、AIテックカンパニー実現における施策について「AIテックカンパニーとして目指す姿」「全社員AI人財化」「データ活用の可能性」の3つの視点から明かしました。中でも最も注目すべきは、「全社員AI人財化」の具体的な取り組みについてです。

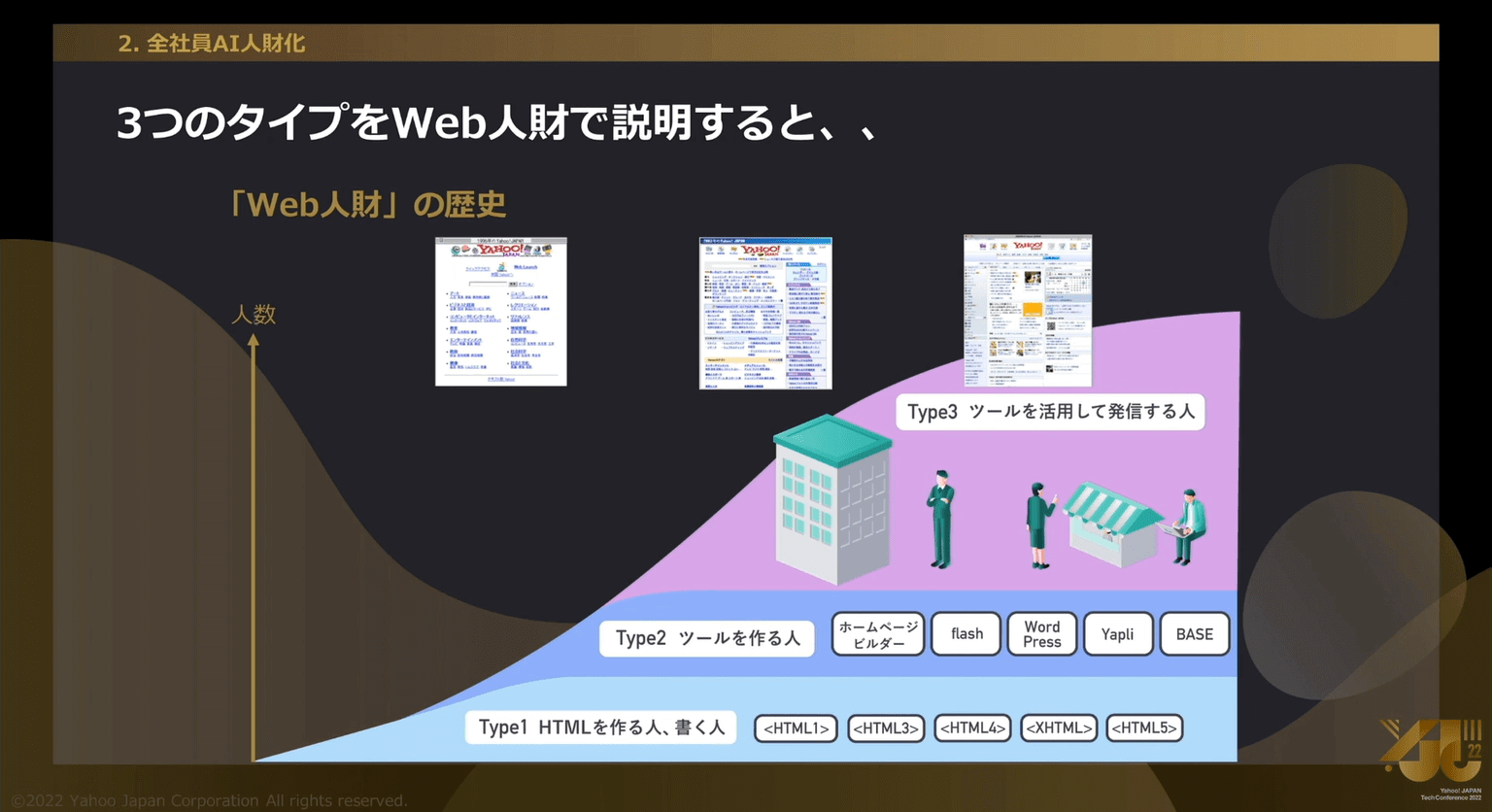

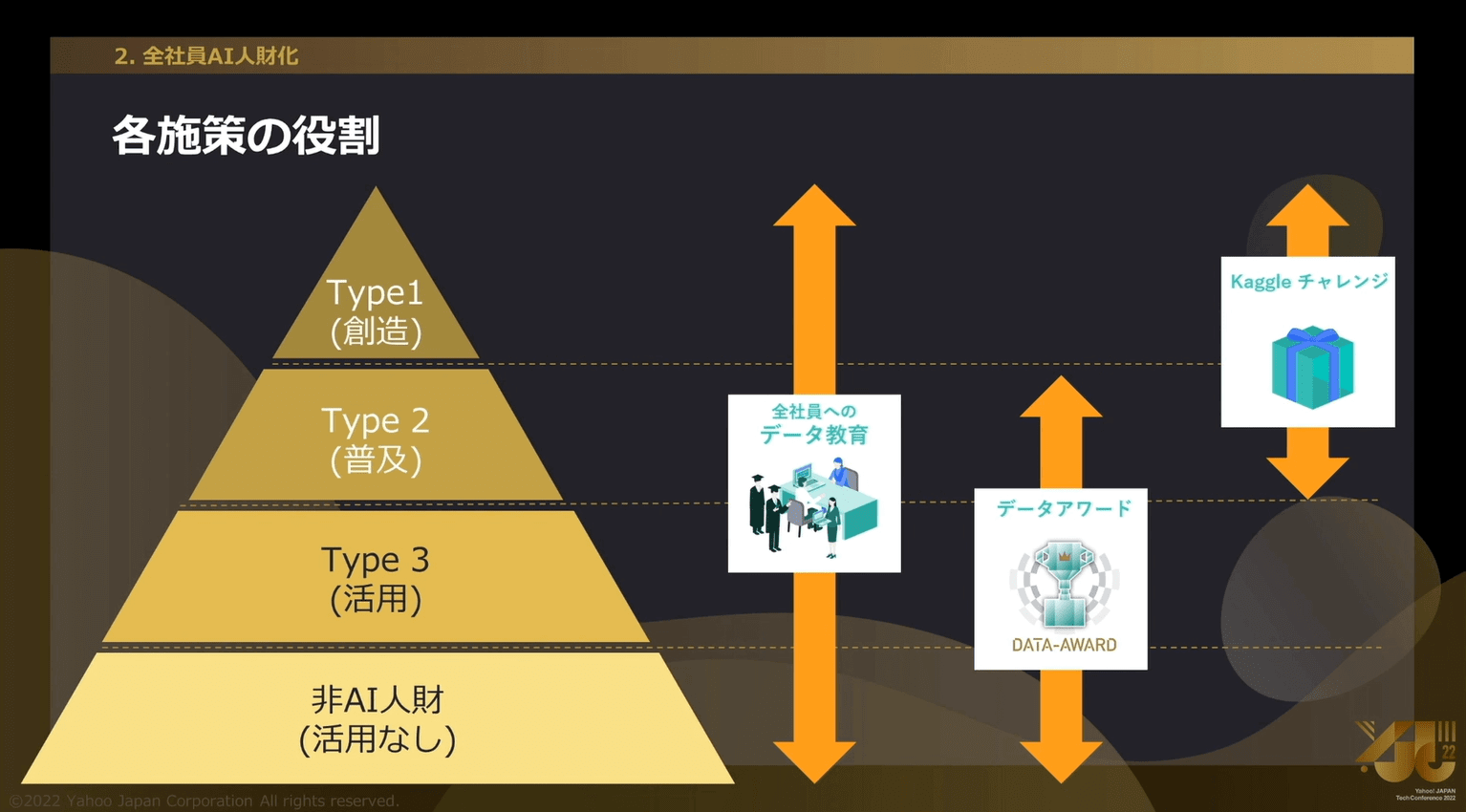

谷口氏はまず、ヤフーの考えるAI人財とは「AIを創造する人」「AIを普及する人」「普及されたAIを活用する人」の3つのタイプがいると話します。それぞれのタイプがどのような役割を果たすのか、Web人財や料理に例えることで、AI人財に対するハードルを緩和させるような解説が展開されました。

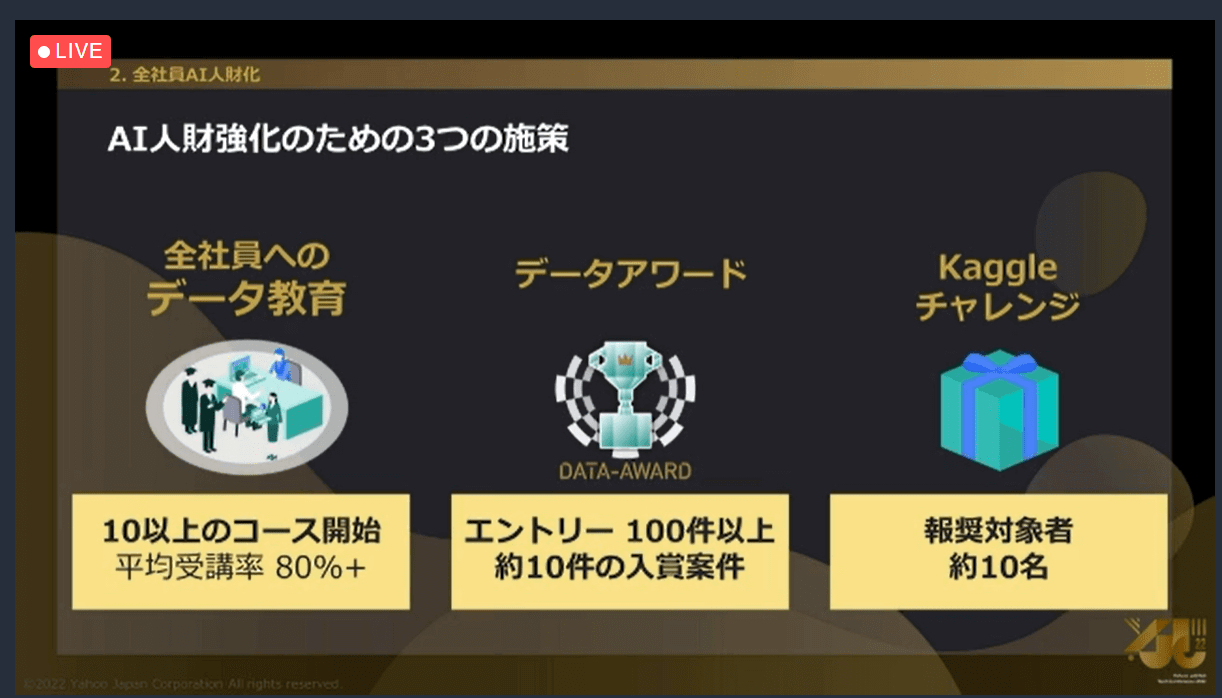

その後はいよいよ、Yahoo! JAPANが展開するAI人財育成のための3つの取り組みについての解説です。1つ目は全社員対象の「データ教育」、2つ目は、ヤフー社内におけるデータ活用の事例を発掘し、全社員に発信することを目的とした「データアワード」、そして3つ目は、データサイエンスのコンペティション「Kaggle」に参加し、優秀な成績を得た社員に報酬を与える「Kaggleチャレンジ」です。

3つとも2021年4月以降に開始しており、データ教育では既に10以上のコース展開、必須のものに関しては80%以上の社員が受講済みとのことです。また、データアワードではエントリー数100件以上、Kaggleチャレンジでは成績優秀者約10名と、Yahoo! JAPANの取り組みがどのような成果をあげているのか具体的な数字を公表すると共に、社内全体のAI人財としての活躍やレベルの上昇についてを示しました。

その他にも、Yahoo! JAPANの目指すデータ利活用方法とサービス、新たなソリューションなど、未来創出に欠かせない要素の「データ」領域においてどのようなミッションやビジョンを持ち、未来に向けた取り組みを行っているのか、興味深い内容が盛りだくさんでした。

「未来は想像するものではなく、創るもの」。ヤフーはこの言葉を掲げながら、自社の思い描く未来を実現するために「AI」の可能性を切り開き、発信し続けています。その強い意志と発想力は、私たちの想像をはるかに超える物でした。来年のカンファレンスからは、経営統合したLINE株式会社と共催し、更にパワーアップした内容を届けるとのことです。今後の彼らの活躍に、ますます期待が寄せられています。

今回ご紹介したのは、カンファレンス1日目のほんの一部です。2日目の講演では、1日目で触れた内容を更に掘り下げ、Yahoo! JAPANによる未来創出に必須となる要素を、具体的な手法や事例を交えて紹介します。

ここでしか得られない、貴重な情報が詰まっています。興味を持った方は、是非この後の講演に参加してみてください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら