生成AI

最終更新日:2025/07/31

建設業界と建築業界とAIと

建設業界と建築業界とAIと

AI技術の発展によって、さまざまな業界でAIを活用する動きが加速しています。私たちの日常生活においてもAIと触れ合う機会は増加しており、ますます身近な存在になりつつあるといえるでしょう。

そんな、身近な存在になりつつあるAIですが、最近では建設業界においても導入されるケースが多くなってきています。建設業にAIを導入した場合、どのような形で業務効率化が進んでいくのでしょうか。また、AIの導入によって人間の仕事がなくなる可能性はあるのでしょうか。今回は、これらの点について詳しくみていきましょう。

近年は、働き方改革によってさまざまな業界での働き方が見直され始めていますが、それは建設業・建築業においても決して例外ではありません。人口減少、少子高齢化による人手不足は深刻化しており、「いかに生産性を向上させるか」という点が大きな課題となっているのです。

そのような背景もあり、2017年からは国土交通省が「第4期国土交通省技術基本計画」を発表するなど、業務効率化や生産性向上を実現するための取り組みにも注目され始めています。この計画は、人を主役とするIoT、AI、ビッグデータ等を積極的に活用していくというものです。

また、平成29年6月に閣議決定された「未来投資戦略2017」では、AIやロボットの活用によってあらゆる建設現場の生産性を向上(2025年までに2割)していくことが目標とされており、それによって「土日の休日をきちんと確保する」ということを目指しています。このような点からも、建設業界、建築業界においてもAIに大きな期待が寄せられていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

近年はさまざまな業界で人手不足が深刻化していますが、それは建設業界も例外ではありません。ここ数年は、大阪万博やリニア新幹線、橋・道路といった大型インフラの補修工事などがあったため、建設業界においては好景気が続いています。しかしその反面、人材は不足しており、少しずつ高齢化も進んでしまっている状況です。

また、人材不足は技術者不足にも直結してしまうため、技術者や資格保有者の減少によって、工事自体を受注できなくなってしまう企業や、仕事はあるものの事業縮小せざるを得ない状況に陥る企業なども増えています。そのため、最近は人手不足という課題を「AIの活用」によって補おうとする企業が多くなってきているのです。

AIを活用した場合、単純作業の自動化を実現できるため、人材不足の解消につながります。ただ、AIを導入するメリットはそれだけではありません。AIは、安全性を向上させるための手段としても活用できるため、より働きやすい環境を実現します。

さらに、現場作業をAIやロボットに任せるという使い方をすることもできるでしょう。その場合、現場以外の仕事を増やせるようになるため、これまで建設業において少なかった女性の従業員を増加させるきっかけになるかもしれません。

大成建設では、建設機械の自律走行をサポートする制御システムの開発を行っています。また、作業員との接触を防止するための検知システムも導入することで、より安全性を高めることに成功しているそうです。その仕組みとしては、建設機械にセンサーを設置してベテラン作業員の作業情報を収集し、AIを活用した画像データから人や障害物の検知を行うというものになっています。

鹿島建設では、ロボットの活用により、単純な繰り返し作業や負担の大きい作業などを自動化しています。ロボットを導入したことにより、これまで人間では不可能だった下方からの上向溶接が可能になり、溶接の品質と性能が大幅に向上されたそうです。また、工程の短縮も実現でき、従業員一人ひとりの負担軽減と業務効率化にも成功しています。

さらに2021年には、建設工事の危険予知活動にAIを導入し、大きな注目を集めました。鹿島建設が開発・導入したのは「鹿島セーフナビ(K-SAFE)」というシステムで、厚生労働省が運営する「職場のあんぜんサイト」に掲載された約6万4,000件の災害事例をAIが解析し、類似している作業の災害事例を見える化していきます。

現場の安全担当者に向けて「各種作業の災害事例」を提示することができ、危険予知に貢献できることから、大きな期待が寄せられています。

竹中工務店は、高層建物等の外壁調査システムとして、ドローンで撮影した赤外線画像から、AIが建物の外壁タイルの浮きを自動判定するシステム「スマートタイルセイバー(R)」を開発し実用化しました。これまでプロジェクトでの実証を重ねてきましたが、2021年3月、地上88mの外壁タイル貼り高層マンション「アトモスももち」(福岡県早良区)において、超高層建物の外壁調査に初適用しました。

竣工から 10 年を経過した建築物については、建築基準法第12条により全面打診等による外壁調査が求められています。高層建物等において外壁タイルの赤外線撮影をドローンが行うことにより、打診等人の手による外壁調査の手間がなくなるため、仮設足場の設置などにかかるコストを削減できるうえ、人が高所で行う作業が不要になります。

また、取得した赤外線画像をもとに、AIがPC上でタイルの浮きを一枚ごとに自動判定し熱分布データとして抽出します。それにより、どの個所のタイルに浮きが発生しているか誰でも一目でわかるため、デジタル技術を活かした人の感覚によらない高精度・高品質な調査、省人化、調査期間の短縮を実現できます。

竹中工務店は今後、安全かつ低コストで効率性のよい「スマートタイルセイバー®」をタイル貼り高層建物の外壁調査を中心に適用していきます。

清水建設では、ガス圧接継手の施工現場において画像認識AIをトライアル導入し、その認識率や使い勝手を検証する取り組みが行われました。

トライアル期間は2020年1月~2020年3月の3ヶ月間で、清水建設が施工しているビルの現場において、スマートフォンを利用して鉄筋継手の画像を撮影し、画像認識AIによって外観検査が行われたそうです。これまで目視で行われていた検査と比較することで、判定結果の精度、作業時間、画面操作性などを検証するわけですが、これまでの目視検査では1カ所あたり5分程度を要していたといいます。

一方、画像認識AIを活用すれば、1カ所あたり20秒から30秒程度で検査が可能です。また、スマートフォンのアプリを立ち上げ、鉄筋のサイズ(径)を指定し、撮影ガイドに合わせて撮影するだけという手軽さもあるため、今後画像認識AIの活用は建設業界でも進んでいくのではないでしょうか。

株式会社大林組では、IoTやAIの活用によって働く人の「快適性」「健康」「利便性」「安全性」を向上しつつ、最適な建物管理を実現する「WellnessBOX」というスマートビルマネジメントシステムを開発・提供しています。「健康」「快適」「セキュリティ」「利便性」といったあらゆる面でAIがビルマネジメントを行うため、さらなる働き方改革の促進にも貢献していくことが可能です。

たとえば、ビル内にAI搭載のカメラを設置することによって不審な動きをする人物を自動検知したり、過去のエレベーターの利用状況を分析してエレベーターの待ち時間短縮につなげたり、室内の利用状況を把握して快適な室内温度をキープしたりと、AIの活用によってさまざまなサービスを提供します。

建設機械メーカーのコマツでは、土木建築の業界で深刻化している労働力不足に対応すべく、「AIの活用による建設現場の生産性向上」に取り組んでいます。その取り組みの一環として行われているのが、スマートコンストラクションと呼ばれるものです。

これは、コマツの建機が関わっている施工だけでなく、ダンプトラックの土の運搬や測量といったすべてのプロセスを見える化した上で、最適化を図っていくというもの。また、多くの経験を積んだ現場監督やオペレーターが過去の経験や勘で行ってきた作業を、AIに任せることによって、さらなる生産性向上を目指していきます。

実際にコマツが導入している「EdgeBox」は、現場に置いておくタイプのエッジデバイスなので、クラウドのように時間がかかってしまうコンピュータ処理もリアルタイムに実行可能です。そのため、その日の作業が終わったあとに事務所に戻れば、すでに処理が終わっているという状況も作り出すことができます。

建築設計事務所の日本設計は、2014年にCADソフトウェアの開発・販売を行うオートデスクとパートナーシップを締結し、「Revit」というBIMソフトを導入しました。このBIMソフトは、建物形態と性能や仕様の決定において用いられます。

一般的に、建物の設計・施工が完了すると、ビルの維持管理、改修といったサイクルへと移行していきます。しかし、日本設計の試みでは、設計の段階において「ビルの維持管理や改修にも活用すべくデータを連携させていくのです。維持管理や改修といった建物のライフサイクルにも性能・仕様といった情報を活用していくことで、さらなる生産性向上が期待できます。

大和ハウス工業株式会社は、建設現場の生産性向上や建物の資産価値向上を目指し、2022年2月17日より、設置できない場合を除いた戸建住宅の全工事現場においてWEBカメラを導入します。

就労者の減少や高齢化などが進む建設業では、2016年には全産業平均と比較して年間300時間以上の長時間労働となっています。中でも工事現場における監督は工程の進捗確認や作業員への技術的な指導など効率化が進んでいない業務が多いなど、雇用確保のために労働環境の改善が求められています。

特に戸建住宅などの小規模な工事現場の監督は複数の現場を兼務することが多いため、現場を巡回する移動時間が大きな負担となっており、工事現場の作業員も監督の到着まで待機する時間が発生し、長時間労働の一因となっています。

そこで、2020年10月1日から2021年12月31日までの期間、現場監督の業務効率向上を図るため、一部の工事現場にWEBカメラを導入し、建設DXの実証実験を実施。

実証実験では、工事現場に設置されたWEBカメラから工事状況や資材の運搬状況のデータを収集し、全国12カ所の事業所に設置した、複数の工事現場を遠隔管理できるシステム「スマートコントロールセンター」から一元管理しました。これにより、工事現場監督は現地に行かなくともタブレット端末やモニターなどを通じて、作業員との円滑なコミュニケーション体制の構築が可能となりました。

株式会社アイランドスケープの中古住宅リノベーションブランド「オレの家」では、AIを組み込んだ不動産会社向けプランニングシステムを提供しています。間取りや予算を入力するだけで、簡単にリノベーション後のイメージパース等を顧客に提案できます。

これまで、建築知識に乏しい不動産仲介会社では、リノベーションのプランニングを行ったり、見積もりを行ったりすることが難しい傾向にありました。しかし、このプランニングシステムを活用すれば、プランニングや見積もりを自社で行うことが可能になり、物件の即日提案も実現できるようになるのです。そのため、付加価値型の中古住宅の活性化が見込めます。

AIを活用した不動産アプリの開発・提供を行うZWEISPACE JAPANでは、日本の製造業とグローバルインターネット企業の橋渡しとなる「AI・ロボット関連のクラウドソーシング事業」を展開しています。

クラウドソーシングの世界のパイオニアとして知られるイーランサーとの共同事業であり、不動産業界はもちろん、その都市のビルにオフィスを構えている多国籍企業や中小企業の売上げ向上に貢献していくことが期待されています。

アキュラホームでは、新型コロナウイルス感染防止の観点から「自宅でのモデルハウス見学」を実現すべく、案内ロボットの「ゴーカンナ君」を導入しました。このゴーカンナ君は、顧客が自宅からタブレットを通じて遠隔操作ができるため、リアルタイムでモデルハウスを自由に見学することが可能です。

また、アキュラホームでは無人モデルハウスの研究にも積極的に取り組んでおり、さいたま新都心コクーン営業所では非接触での案内が可能な無人モデルハウス「ミライモデル」として営業が行われています。

LIXILでは、高齢者施設での排便管理をサポートするAI技術「トイレからのお便り」を第46回国際福祉機器展(2019)に出展し、大きな注目を集めました。高齢者施設の入居者の排便タイミング、便の形・大きさなどをAI技術によって自動で判定・記録していくというものです。

排便状況をステーションで一括管理できるようになるため、施設で働くスタッフの業務負担軽減と、さらなるサポートの品質向上が期待できます。少子高齢化が進行する現代の日本において、注目すべき技術の一つといえるのではないでしょうか。

このように、AIは業務効率化という点において大きなメリットがあるわけですが、多くの業務を自動化できるという点から、「人間の仕事まで奪われてしまうのではないか?」といった疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、結論からいえば、AIが完全に人間の仕事を奪ってしまう可能性は極めて低いといえるでしょう。なぜなら、AIにも苦手な分野が存在するからです。

先ほどもご紹介したように、AIは膨大なデータを分析し、予測する作業などを得意とします。ここでいう「予測」とは、あくまでも学習したデータの中から、理論的に結論を導き出すことであり、想像を膨らませるわけではありません。そのため、我々人間が得意とする「創造力(クリエイティビティ)が求められる作業」に関しては、AIにとって苦手な分野に該当するのです。

もちろん、AIの技術はいまも進歩を続けていますので、今後も苦手な分野であり続けると断言することはできません。しかし、現段階で意思を持っているAIは存在しておらず、そのようなAIが開発される見込みも薄いため、創造力が求められる作業をAIに奪われる可能性は低いといえるでしょう。

好景気でありながら人手不足が深刻化している建設業界において、AIは極めて重要な役割を担っていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。より効果的にAIを活用するためには、AIの知識が最低限必要になります。

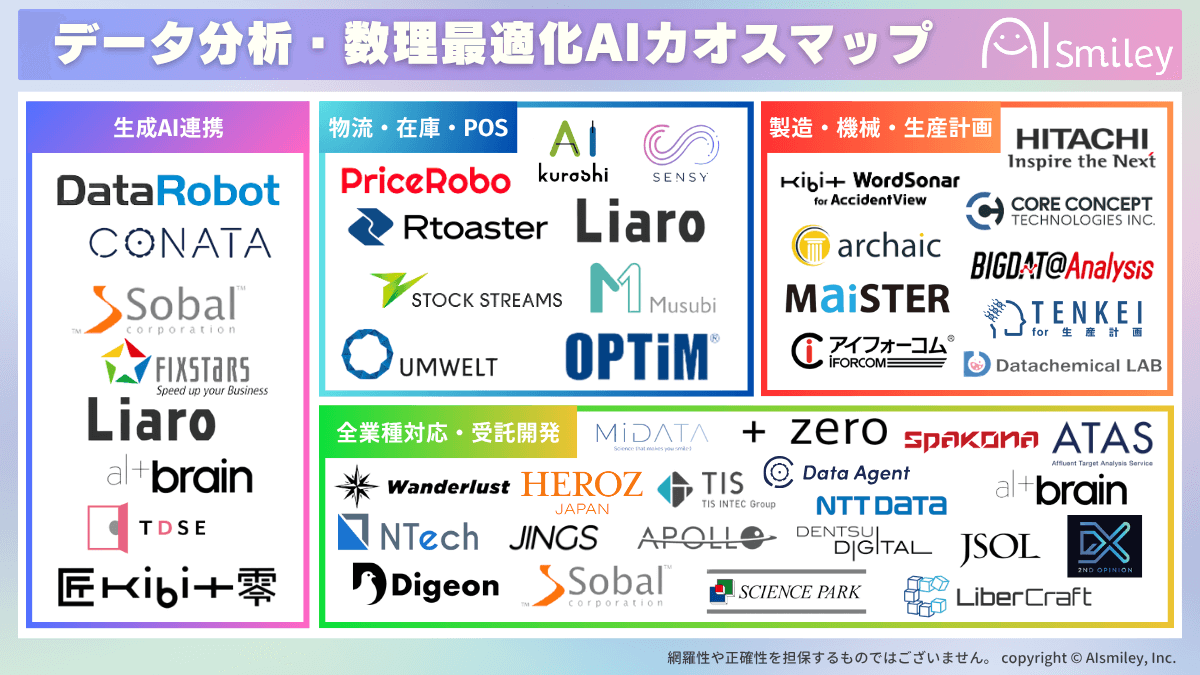

AIsmileyでは、データ分析AIの特徴やメリット、価格などを比較検討できるカオスマップを無料でお配りしています。建設業界において、あらゆるデータを可視化して法則性や因果関係を把握し、課題の解決のための戦略を立てることは極めて重要になります。さらなるビジネスの活性化を実現するための手段として、AIの導入を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

平成29年6月に閣議決定された「未来投資戦略2017」では、AIやロボットの活用によってあらゆる建設現場の生産性を向上(2025年までに2割)していくことが目標とされており、それによって「土日の休日をきちんと確保する」ということを目指しています。

近年はさまざまな業界で人手不足が深刻化していますが、それは建設業界も例外ではありません。ここ数年は、大阪万博やリニア新幹線、橋・道路といった大型インフラの補修工事などがあったため、建設業界においては好景気が続いています。しかしその反面、人材は不足しており、少しずつ高齢化も進んでしまっている状況です。

AIを活用した場合、単純作業の自動化を実現できるため、人材不足の解消につながります。ただ、AIを導入するメリットはそれだけではありません。AIは、安全性を向上させるための手段としても活用できるため、より働きやすい環境を実現します。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら