生成AI

最終更新日:2024/12/26

VUCAとは?

VUCAとは?

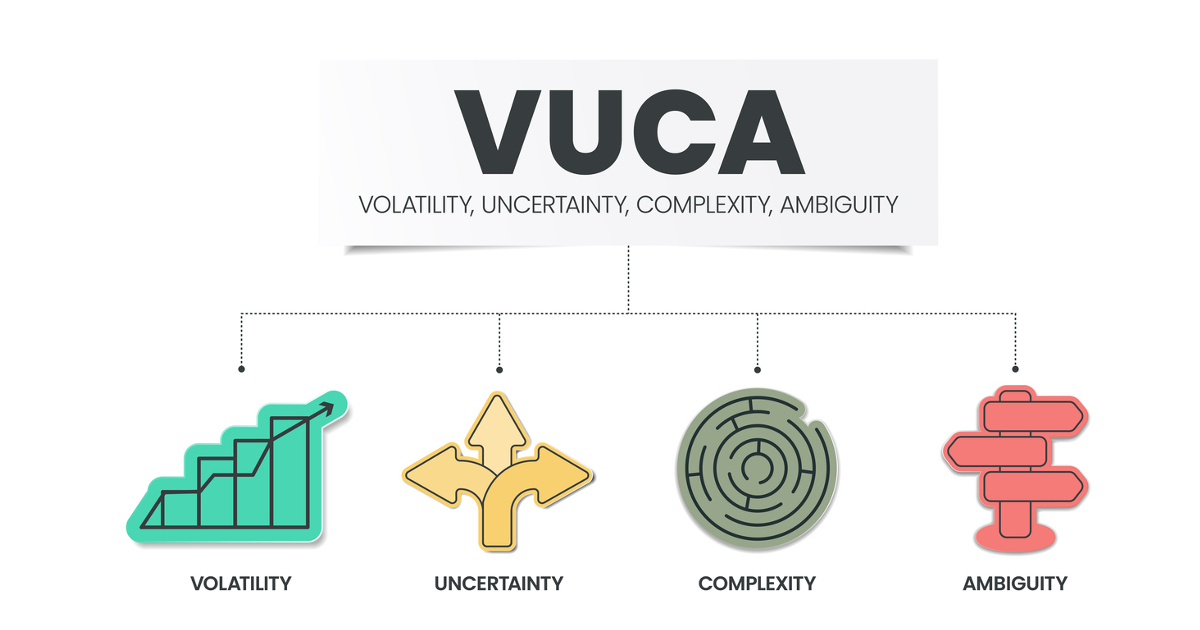

VUCA時代とは、Volatillity(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、変化が激しく、先行きが不透明な現代を表しています。このような時代において、企業や個人は従来の常識や安定した環境に頼ることができず、新たなアプローチが必要となっています。

本記事では、VUCA時代に企業が直面する課題や、それに対応するための対策を詳しく解説するとともに、個人に求められるスキルや柔軟な対応力についても紹介します。VUCA時代を生き抜くためのヒントをお伝えしますので、ぜひご参考にしてください。

VUCAとは、将来の予測が困難な状態を表す概念で、「ブーカ」と読み、Volatillity(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字を組み合わせた造語です。これらの要素が複雑に絡み合い、物事の不確実性が高まっている現代社会の特徴を表現しています。

元々はアメリカの軍事用語として使用されていたVUCAですが、2016年に開催された世界経済フォーラム(ダボス会議)で「VUCA world」という言葉が登場したことをきっかけに、ビジネスシーンでも頻繁に用いられるようになりました。

現在では、急速に進化するAI(人工知能)技術や激動する国際情勢など、様々な要因によって将来の予測が困難になっている時代を表す言葉として広く認知されています。

変動性の高い時代とは、社会やビジネス環境が急激かつ頻繁に変化する状況を指します。テクノロジーの進歩によって、私たちを取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。特に、IT技術の発展やグローバル化の加速により、世界中の出来事が瞬時に伝わり、市場に影響を与えるようになりました。

昨今の世界の変動性を高めている要因として、DXの加速や地政学的リスクの増大、気候変動による予測不能な自然災害の発生などが挙げられます。これらに要因により、従来の常識や経験則が通用しなくなる事態が頻発しています。

ビジネスシーンでは、市場やニーズの急激な変化が起こっています。例えば、SNSの台頭により、マーケティング手法が劇的に変化し、企業は常に新しい戦略を模索する必要に迫られています。また、革新的なビジネスモデルが次々と登場し、既存の業界構造を根本から覆すディスラプションが発生しています。

不確実性の高い時代とは、将来の出来事や結果を予測することが困難な状態を指します。これまで確実だと思われていた事柄が、突如として覆されるような状況が増加しています。

昨今の世界の不確実性を高めている要因として、新型コロナウイルスのようなパンデミックの突発的な発生や地球温暖化がもたらす予測困難な気候変動、国際的な政治・経済の急激な変化などが挙げられます。これらの予測不可能な事象が、世界規模で影響を及ぼしています。

ビジネスシーンでは、従来の常識や制度が通用しなくなってきています。例えば、日本企業の特徴とされてきた終身雇用制や年功序列といった日本型雇用システムが崩壊しつつあります。企業は、従来の人事制度や経営戦略の抜本的な見直しを迫られ、個人もキャリアを主体的に考える必要性が高まっています。

複雑性の高い時代とは、さまざまな要素が複雑に絡み合い、単純な因果関係では説明できない状況が増加している状態を指します。グローバル化の進展により、世界中の多様な文化や価値観が混在し、社会システムがより複雑化しています。

昨今の世界の複雑性を高めている要因として、インターネットを通じた情報の爆発的な増加や国際的な相互依存関係の悪化、テクノロジーの高度化などが挙げられます。これらの要因により、一つの出来事が予想外の波及効果を引き起こすことが頻繁に起こっています。

ビジネスシーンでは、多様な価値観や文化が交錯する社会において、最適なビジネスモデルを生み出すことの難易度が上昇しています。例えば、グローバル展開を図る企業は、各国の文化や法規制、消費者嗜好の違いを理解し、それぞれに適したアプローチを取る必要があります。

また、複数の技術やサービスを融合した新しいソリューションの開発が求められるなど、ビジネスの複雑性は増大の一途を辿っています。

曖昧性の高い時代とは、物事の因果関係や意味が不明確で、一つの解釈や答えを導き出すことが困難な状態を指します。情報過多や価値観の多様化により、何が正しく、何が重要かを判断することが難しくなっています。

昨今の世界の曖昧性を高めている要因として、インターネットやSNSの普及による情報の氾濫やAI技術の発展による人間の役割の変容、グローバル化による文化的境界の不明瞭化などが挙げられます。これらの要因により、従来の常識や基準が通用しなくなり、新たな価値基準の構築が求められています。

ビジネスシーンでは、インターネットの普及やITの進化によって、業界の境界線が曖昧になっています。例えば、テクノロジー企業が金融サービスに参入したり、小売業者がメディア事業を展開したりするなど、従来の業界区分では捉えきれない事業展開が増加しています。

また、消費者の価値観や行動パターンが多様化し、マーケティング戦略の立案が困難になっています。こうした状況下では、過去の成功体験や既存のビジネスモデルが通用せず、常に新しい視点と柔軟な発想が求められています。

VUCA時代において、企業は従来の経営手法や戦略では対応しきれないさまざまな課題に直面しています。予測不可能な事態の連続や既存の常識の崩壊、業界の境界線の消失など、これまでにない複雑な状況に適応することが求められています。VUCA時代特有の問題について、以下の3つを詳しく見ていきます。

VUCA時代のビジネスシーンでは、予期せぬ事態が頻繁に発生し、企業の経営戦略に大きな影響を与えています。例えば、新型コロナウイルスのようなパンデミックの突発的な発生は、多くの企業の事業計画を根本から覆しました。オフィスワークが当たり前だった企業が、急遽リモートワークへの移行を余儀なくされるなど、働き方そのものが一変しました。

地政学的リスクの増大により、サプライチェーンの寸断や原材料価格の高騰といった事態も起こりえます。さらに、自然災害の激甚化により、生産拠点や物流ネットワークに予期せぬダメージを受ける可能性も高まっています。このような状況下では、企業は常に複数のシナリオを想定し、迅速かつ柔軟に対応できる体制を整える必要があります。

VUCA時代では、長年築き上げてきた企業の常識や成功モデルが一夜にして陳腐化する可能性があります。例えば、日本企業の特徴とされてきた終身雇用制度や年功序列といった人事システムは、急速に変化する環境に適応できず、見直しを迫られています。人材の流動性が高まる中、企業は従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材を確保・育成するための新たな施策を講じる必要があります。

また、デジタル技術の急速な進化により、従来のビジネスモデルが機能しなくなるケースも増えています。例えば、実店舗での販売を主としていた小売業が、eコマースの台頭により、事業モデルの大幅な転換を迫られるなど、業界全体のパラダイムシフトが起こっています。このような状況下では、過去の成功体験にとらわれず、常に新しい価値創造の方法を模索し続けることが重要です。

VUCA時代では、異業種からの参入や業界の枠を超えた新サービスの登場により、競争環境が激変する可能性があります。例えば、テクノロジー企業が金融サービスに参入し、従来の銀行業界に大きな影響を与えています。モバイル決済やオンラインレンディングなど、新しい金融サービスの登場により、既存の金融機関は事業モデルの抜本的な見直しを迫られています。

また、シェアリングエコノミーの台頭により、従来の所有型ビジネスモデルが挑戦を受けています。例えば、カーシェアリングサービスの普及により、自動車メーカーは単なる車両の製造・販売だけでなく、モビリティサービス全体を提供する企業へと転換を図る必要に迫られています。

このように、業界の垣根を超えた競争が激化する中、企業は自社の強みを活かしつつ、新たな価値提供の方法を模索し続けることが求められます。

VUCA時代において、企業が持続的な成長を実現するためには、従来の経営手法や組織体制を根本的に見直す必要があります。変化に柔軟に対応し、新たな価値を創造し続けるために、以下の3つの対策が特に重要となっています。

これらの対策を適切に実施することで、企業は予測困難な環境下でも競争力を維持し、成長を続けることができます。

VUCA時代では、過去の成功体験や固定概念にとらわれていては、急速な環境変化に対応できません。そのため、企業にはイノベーションを継続的に生み出す組織作りが求められています。イノベーションを創出しやすい環境を整えることで、予測不可能な状況下でも新たな価値を生み出し、競争優位性を維持することができます。

イノベーション創出に向けた組織作りのポイントとして、まず多様な人材が働きやすく、活躍できる環境を整備することが挙げられます。異なる背景や専門性を持つ人材が協働することで、新しいアイデアや視点が生まれやすくなります。また、失敗を恐れずチャレンジする文化を醸成することも重要です。失敗から学び、迅速に軌道修正できる組織風土を築くことで、イノベーションの確率が高まります。

さらに、オープンイノベーションの推進も効果的です。自社だけでなく、異業種の企業や大学、研究機関などと連携し、外部の知見や技術を積極的に取り入れることで、革新的なアイデアやソリューションが生まれやすくなります。

VUCA時代に対応するためには、多様な価値観や専門性を持つ人材を確保することが不可欠です。従来の新卒一括採用や画一的な人材育成では、変化の激しい環境に適応することが困難です。多様な人材を適材適所で採用・活用することで、ビジネス環境の変化に迅速に対応できる組織を構築できます。

経済産業省も、VUCA時代における人材戦略の重要性を認識し、いくつかの方策を推奨しています。具体的には、「多様な人材確保を可能とする柔軟な報酬制度やキャリアパスの整備」や「変革や人材育成を担う経営人材の計画的育成」などが挙げられます。これらの方策を通じて、企業は多様な人材を惹きつけ、育成し、最大限に活用することができます。

多様性を重視した人材確保を進める上で重要なのは、単に多様な人材を採用するだけでなく、それぞれの個性や強みを活かせる職場環境や評価制度を整備することです。また、ダイバーシティ&インクルージョンの推進にあたっては、経営トップのコミットメントと全社的な意識改革が不可欠です。

VUCA時代において、日本の従来の雇用システムである終身雇用や年功序列は、企業の柔軟性と競争力を阻害する要因となりかねません。急速に変化する環境に適応し、グローバル競争を勝ち抜くためには、より柔軟で成果主義的な雇用システムへの移行が求めらています。

経済産業省は、この課題に対応するため、「経営戦略を実現する重要な要素として人材戦略を位置付けること」や「多様化する個人のあり方を踏まえ、個人と企業の双方の成長を図ること」などの重要性を指摘しています。これらの方針に基づき、企業は従来の雇用システムを見直し、より柔軟で個人の能力や成果を重視する制度へと移行することが求められています。

従来の雇用システムからの脱却を図る上で重要なのは、段階的なアプローチと丁寧なコミュニケーションです。急激な変更は従業員の不安や反発を招く可能性があるため、中長期的な視点で計画的に進めることが大切です。また、新しい制度の導入にあたっては、その目的や期待される効果を従業員に十分に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。

さらに、個人のキャリア自律を支援する仕組みづくりも重要です。従業員が自らのキャリアを主体的に考え、必要なスキルを習得できるような環境を整備することで、組織全体の適応力と競争力を高めることができます。

VUCA時代において、個人が成功し続けるためには、従来とは異なるスキルセットが求められています。急速に変化する環境に適応し、価値を創造し続けるためには、以下の6つのスキルが特に重要視されています。

これらのスキルを習得し、継続的に磨いていくことで、VUCA時代の不確実性や複雑性に対応し、キャリアの成功に繋げることができます。

ITへの深い知識は、VUCA時代において極めて重要なスキルとなっています。テクノロジーの急速な進化により、ビジネスのあらゆる側面でデジタル化が進んでおり、IT技術を理解し活用できる能力が不可欠となっているからです。

しかし、国内ではITの専門知識を持つ人材が圧倒的に不足しています。DX白書2023によると、日本企業の約90%がDXを推進する人材が「不足している」と回答しています。一方で、米国では「過不足はない」という回答が多く、日米間で大きな差が生じています。

さらに、日本は深刻な人手不足に直面しており、AIやロボットなどのIT技術を活用して生産性を向上させる必要があります。こうした技術を効果的に導入し、使いこなせる人材の需要は今後さらに高まると予想されます。ITへの深い知識を持つことは、個人のキャリアにおいて大きな強みとなります。

参照:DX白書2023

VUCA時代において、情報を効果的に収集するスキルは非常に重要です。なぜなら、環境が急速に変化する中で、最新の情報をタイムリーに入手し、分析できる能力が求められているからです。

適切な情報収集は、ビジネスや個人の意思決定に基盤となります。例えば、新たな市場動向や技術トレンド、競合他社の動きなどを常にキャッチアップすることで、先手を打った戦略立案や自己啓発が可能となります。また、膨大な情報の中から信頼性の高い情報を選別し、効率的に必要な情報を収集する能力も重要です。

情報収集スキルを磨くことで、変化の激しいVUCA時代においても、常に最適な判断を下し、行動することができるようになります。

VUCA時代では、前例や既存の枠組みにとらわれない思考力と判断力が重要視されています。環境が急速に変化する中で、過去の経験や既存の知識だけで対応できない状況が頻繁に発生するからです。

自身で考え判断するスキルは、新たな課題に直面した際に特に重要となります。例えば、上司や同僚に明確な指示を仰ぐことができない状況下でも、自ら問題を分析し、最適な解決策を見出す能力が求められます。また、多様な情報や意見を統合し、独自の視点で新たな価値を創造する力も必要です。

このスキルを磨くことで、予測不可能な状況下でも柔軟に対応し、自らのキャリアを主体的に切り開いていくことができます。

ポータブルスキルとは、特定の職種や業界に限定されず、さまざまな場面で活用できる汎用的なスキルを指します。例えば、リーダーシップ・問題解決能力・コミュニケーション能力などが該当します。

VUCA時代において、ポータブルスキルが重要視される理由は、キャリアの流動性が高まっているからです。終身雇用が崩れつつある現在、個人は複数の企業や職種を経験する可能性が高くなっています。そのため、特定の業界や職種に依存しない汎用的なスキルを持つことが、キャリアの安定と成長に繋がります。

ポータブルスキルを磨くことで、環境の変化に柔軟に対応し、新たな機会を見出すことができます。また、異なる分野の知識や経験を組み合わせることで、イノベーションを生み出す可能性もあります。

VUCA時代では、多様性への理解とコミュニケーション能力が非常に重要です。グローバル化が進み、さまざまな文化的背景を持つ人々と協働する機会が増えているからです。

多様性を受け入れ、異なる価値観や考え方を理解する能力は、チームの創造性を高め、イノベーションを促進します。また、効果的なコミュニケーション能力は、多様なステークホルダーとの関係構築や複雑な問題の解決にも不可欠です。

特に、異文化間コミュニケーションスキルや、多様な意見を調整し合意形成を図る能力が重要です。これらのスキルを磨くことで、VUCA時代の複雑な環境下でも、効果的に協働し、成果をあげることにつながります。

VUCA時代において、柔軟な臨機応変さは極めて重要なスキルです。予想不可能な変化が常に起こる環境下では、固定的な思考や行動パターンでは対応できないからです。

柔軟な臨機応変さは、予期せぬ事態に直面した際に、すぐに状況を把握し、適切な対応を取る能力を指します。例えば、突然のプロジェクト変更や新たな競合の出現などに対して、迅速に戦略を修正し、行動を変えることが求められます。

このスキルを磨くことで、変化を脅威としてではなく、機会として捉えることができるようになります。また、失敗を恐れずに新しいことチャレンジする姿勢も重要です。柔軟な臨機応変さを身につけつることで、VUCA時代の不確実性や複雑性に対して、前向きに取り組むことができます。

VUCA時代においては、従来のビジネス環境で広く活用されてきたPDCAサイクルよりも、OODAループの方が効果的であると言われています。急速に変化する環境下では、計画から始まるよりPDCAよりも、観察から始まるOODAの方が、迅速な意思決定と行動に適しているからです。

OODAループとは、アメリカ空軍のジョン・ボイド氏が提唱した意思決定の考え方です。「Observe(観察)」「Orient(状況判断)」「Decide(意思決定)」「Act(実行)」の4つのプロセスから成り、これらを素早く繰り返すことで、変化の激しい状況下でも適切な判断と行動を可能にします。

以下の表で、OODAループの各要素の概要を説明します。

| Observe(観察) | 現状を客観的に観察し、必要な情報を収集します。環境の変化や新たな事象をいち早く捉えることが重要です。 |

| Orient(状況判断) | 収集した情報を分析し、状況を正確に理解します。過去の経験や知識を活用しつつ、先入観にとらわれない柔軟な解釈が求められます。 |

| Decide(意思決定) | 状況判断に基づいて、最適な行動方針を決定します。複数の選択肢から、最も効果的なものを迅速に選択することが重要です。 |

| Act(実行) | 決定した行動方針を速やかに実行します。実行しながら常に状況を観察し、必要に応じて軌道修正を行います。 |

PDCAサイクルとOODAループの主な違いは、アプローチの起点と柔軟性にあります。PDCAは計画(Plan)から始まり、事前に立てた計画に基づいて行動し、その結果を評価して改善するという流れです。

一方、OODAは観察(Observe)から始まり、現状の把握と分析を重視します。

VUCA時代の方に変化が激しく予測が困難な環境下では、綿密な計画を立てても状況が急変してしまう可能性が高くなります。そのため、現状をリアルタイムで観察し、迅速に判断して行動するOODAループの方が適していると言えます。

また、OODAループは繰り返しのサイクルが短く、状況の変化に応じて素早く方針を変更できる点も大きな特徴です。これにより、不確実性の高い環境下でも、柔軟かつ迅速に対応することが可能となります。

PDCAサイクルが全く無用になったわけではありませんが、VUCA時代においては、状況に応じてOODAループを積極的に活用することで、より効果的な意思決定と行動が可能になります。

VUCA時代を生き抜くためには、企業も個人も従来の常識や方針にとらわれず、柔軟な思考と迅速な行動が求められます。企業はイノベーションを促進し、多様な人材を活用することで、予測不可能な変化に対応する力を養うことができます。

一方、個人はITスキルや情報収集力、ポータブルスキルを磨くことで、キャリアの安定と成長を実現できます。OODAループを活用し、常に環境の変化に敏感に反応することで、VUCA時代の不確実性や複雑性に対応し、新たな機会を見出すことが可能となります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら