生成AI

最終更新日:2024/10/23

ベンダーロックインとは?

ベンダーロックインとは?

ベンダーロックインは、多くの企業が直面する重要な課題です。本記事では、ベンダーロックインの概念・種類・発生要因・脱却方法について詳しく解説します。ベンダーロックインのリスクを理解し、適切な対策を講じることで、より柔軟で効率的なIT戦略を実現できます。

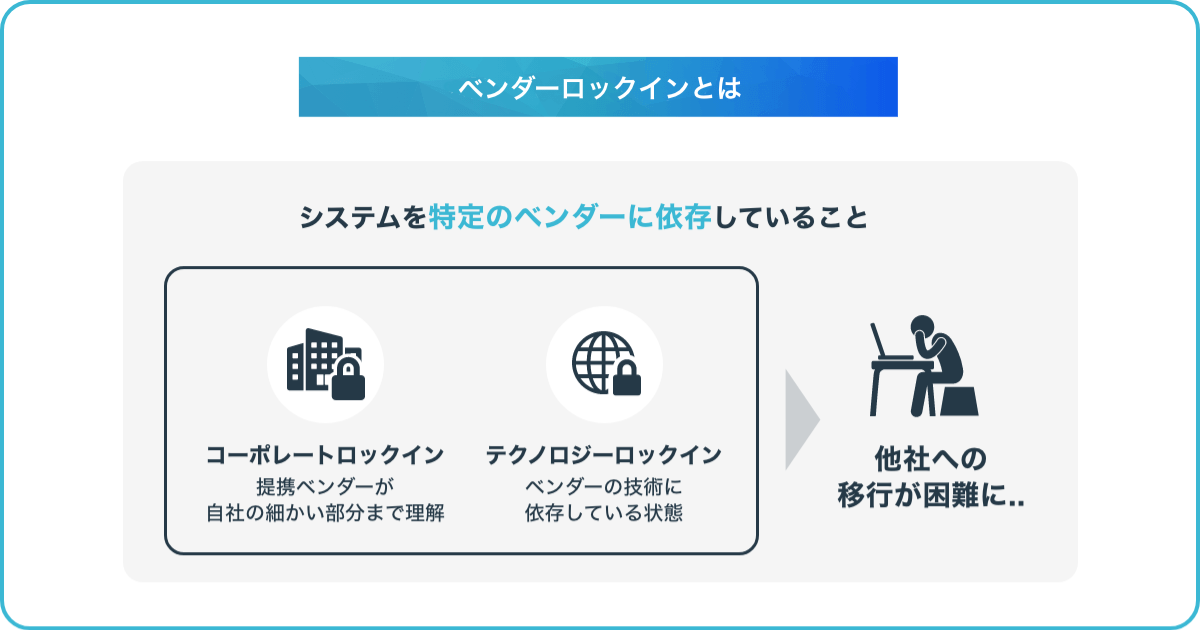

ベンダーロックインとは、企業のシステムを導入・構築する際、特定のベンダーの製品・サービス・システムに大きく依存してしまい、他のベンダーに切り替えることが困難になってしまう状態のことを指します。例えば、ある企業が特定のクラウドサービスプロバイダーのプラットフォームを採用し、そのプロバイダー固有の機能やAPIを多用してシステムを構築した場合、別のプロバイダーへの移行が非常に困難になることがあります。

ベンダーロックインは、主に以下の2種類あります。

これらの違いを理解することは、ベンダーロックインの問題に効果的に対処する上で重要です。

コーポレートロックインとは、提携しているベンダーが自社の業務やシステム内部の細かい部分までを深く理解しているため、他社への移行が難しい状態のことを指します。長年にわたって同じベンダーと付き合うことで、そのベンダーは企業の業務フローや組織構造、さらには未文化の慣習まで熟知するようになります。

例えば、ある製造業の企業が20年以上同じITベンダーと取引を続けている場合、そのベンダーは企業の生産管理から人事システムまで、全ての業務システムに精通している可能性があります。このような状況下では、新しいベンダーに切り替えようとしても、長年蓄積された 知識やノウハウを短期間では引き継ぐことは困難です。

結果として、既存のベンダーとの関係を継続せざるを得なくなり、コーポレートロックインの状態に陥ります。

テクノロジーロックインとは、ベンダーの技術に依存している状態を指します。これは、特定のベンダーが提供する独自の技術やプラットフォームを採用することで発生します。

具体例として、ある企業がMicrosoft社の技術スタックを全面的に採用し、Windows Server・SQL Server・.NET Frameworkなどを使用してシステムを構築したケースを考えます。このシステムは、Microsoft固有の機能や最適化を利用して開発されているため、オープンソースの代替技術(Linux・PostgreSQL・Javaなど)への移行は技術的に非常に困難です。また、移行には多大なコストと時間がかかるため、実質的にMicrosoft製品の使用を続けざるを得なくなります。

このように、テクノロジーロックインは技術的な制約によって他のベンダーへの移行を困難にし、特定のベンダーの製品やサービスに縛られる状況を引き起こします。

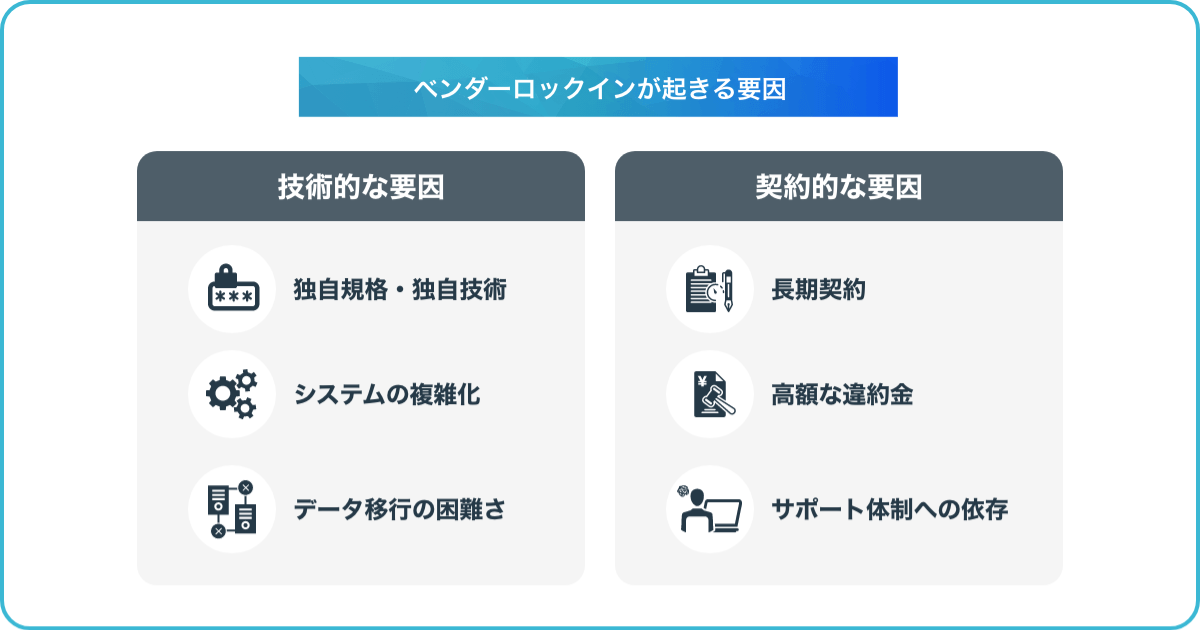

ベンダーロックインが発生する要因は、大きく分けて技術的な要因と契約的な要因の2種類があります。技術的な要因には、独自の技術や規格の採用、システムの複雑化やデータ移行の困難さなどが含まれます。 一方、契約的な要因には、長期契約の締結や高額な違約金の設定などが挙げられます。

これらの要因を理解することは、ベンダーロックインの回避するための戦略を立てる上で重要です。以下では、特に技術的な要因に焦点を当てて詳しく解説します。

技術的な要因には、主に以下の3つの要因があります。

これらの要因は、それぞれが単独で、あるいは複合的に作用してベンダーロックインを引き起こします。各要因の詳細については後述しますが、概して、これらの技術的要因はシステムの柔軟性を低下させ、特定のベンダーへの依存度を高めることで、ベンダーロックインの状態を作り出します。

独自規格・独自技術の採用は、ベンダーロックインを引き起こす主要な技術的要因の1つです。ベンダーが開発した独自の技術やプロトコルを使用することで、そのベンダーの製品やサービスに強く依存したシステムが構築されてしまいます。

例えば、あるクラウドプロバイダーが提供する独自の分散データベースシステムを採用した場合を考えてみます。このデータベースは高いパフォーマンスと拡張性を提供しますが、他のクラウドプロバイダーには同等のサービスがありません。結果として、このデータベースに依存したアプリケーションは、他のクラウド環境への移行が極めて困難になります。

システムの複雑化もベンダーロックインを引き起こす重要な技術的要因の1つです。長年にわたるシステムの拡張や改修により、システムが複雑化し、全体像を把握することが困難になることがあります。

例えば、大規模な基幹システムを考えてみます。このシステムは当初シンプルな設計で始まったかもしれませんが、年月を経るにつれて様々な機能が追加され、複数のサブシステムが統合されていきました。その結果、システム全体の依存関係が複雑化し、特定のベンダーの専門知識なしには維持管理が困難になってしまいました。

データ移行の困難さは、ベンダーロックインを引き起こす重要な技術的要因の1つです。長年にわたって蓄積された大量のデータを、異なるシステムやプラットフォームに移行することは、多くの場合、技術的に複雑で時間のかかる作業となります。

例えば、ある企業が長年使用してきた独自フォーマットのデータベースを持っているケースを考えてみます。このデータベースには、顧客情報・取引履歴・在庫管理など、ビジネスにとって重要な情報が大量に蓄積されています。新しいシステムに移行する際、このデータを正確に変換し、整合性を保ちながら移行することは非常に困難な作業です。

ベンダーロックインが発生する要因には、技術的な側面だけでなく、契約に関する問題も大きく関わっています。契約的な要因として主に以下の3つが挙げられます。

ベンダーロックインを回避するためには、これらの契約的要因を十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。

長期契約は、ベンダーロックインを引き起こす主要な契約的要因の1つです。多くの企業が、コスト削減や安定したサービス提供を期待して、5年や10年といった長期のシステム開発・運用契約を結びます。しかし、この長期契約が逆に企業の足枷となり、ベンダーロックインを深刻化させることがあります。

例えば、ある製造業の企業が、基幹システムの開発と運用を10年契約でベンダーに委託したケースを考えます。契約当初は最新だったシステムも、5年後には陳腐化し始め、新たな業務要件にも対応できなくなってきました。しかし、長期契約のため簡単に他のベンダーに切り替えることができず、結果として非効率なシステムを使い続けざるを得なくなります。

もう一つの要因として、高額な解約金が挙げられます。これは、顧客が特定のベンダーとの契約を途中で解除しようとする際に課される多額の違約金のことです。

この手法は、顧客の囲い込みを図るベンダー側の戦略として利用されることがあります。例えば、クラウドサービスの提供者が長期契約を結ぶ際に、途中解約に対して高額な違約金を設定するケースがあります。

具体的には、残りの契約期間の料金の80%を解約金として請求するといった条件が含まれることがあります。このような高額な解約金は、顧客にとって大きな経済的負担となり、別のベンダーへの乗り換えを困難にします。結果として、顧客は不本意ながら現在のベンダーとの契約を継続せざるを得なくなる状況に陥ります。

サポート体制への過度の依存は、ベンダーロックインを引き起こす重要な要因の1つです。特定のベンダーのサポートやノウハウに頼りすぎることで、そのベンダーなしでは業務が立ち行かなくなる状況に陥る可能性があります。

例えば、大手製造業の企業が、カスタマイズされた生産管理システムを導入したケースを考えてみます。このシステムは非常に複雑で、日々の運用や障害対応、アップデートなど全てにおいて、開発元のベンダーのサポートが不可欠です。

これはつまり、社内にはシステムを深く理解している人材がおらず、ベンダーのサポート担当者が常駐している状態です。

ベンダーロックインは、いくつかの重要なメリットも存在します。ここでは、その中でも重要な2つの側面について詳しくみていきます。

ベンダーロックインには、システムの運用面で安定性と予測可能性をもたらすメリットがあります。単一のベンダーに依存することで、システム全体の一貫性が保たれ、各コンポーネントの間の互換性が高まります。これにより、システムの動作が予測しやすくなり、トラブルシューティングも効率化されます。

特定のベンダーとの長期的な関係構築により、カスタマイズされたソリューションや優先的なサポートを受けられる可能性が高まります。また、ベンダーの製品に特化した社内の専門知識が蓄積され、効率的な運用が可能になります。さらに、大量購入によるコスト削減や、ベンダーの最新技術へのアクセスが容易になるなど、長期的なビジネス価値を創出できる可能性があります。

ベンダーロックインは、企業にとって様々な問題を引き起こす可能性があります。主な問題点として、以下の3つが挙げられます。

これらの問題点を詳しく理解することで、ベンダーロックインのリスクを適切に評価し、効果的な対策を講じることができます。

ベンダーロックインによるコスト増大は、多くの企業が直面する深刻な問題です。特定のベンダーに依存している状態では、価格交渉などにおいて交渉力が著しく低下する恐れがあります。これは、対応できるベンダーが他にいないため、既存ベンダーと他社との競争がなくなり、ベンダー側が有利な立場に立つためです。

例えば、ある企業が独自のクラウドプラットフォームを利用していて、そのプラットフォーム固有の機能に深く依存しているケースを考えてみます。このような状況下で、ベンダーが突然料金を引き上げたとしても、システムの移行が困難なため、高額な費用を支払い続けざるを得なくなります。

ベンダーロックインによる柔軟性の低下は、企業の競争力を著しく損なう可能性がある重大な問題です。他のベンダーへの切り替えが困難になることで、レガシーシステムを使い続けざるを得ない状況に陥りやすくなります。

具体的な例として、ある製造業の企業が20年前に導入した生産管理システムを考えてみます。このシステムは当時最先端でしたが、ベンダー独自の技術で構築されており、他社製品への移行が困難です。そのため、IoTやAIといった新技術の導入が遅れ、競合他社に大きく遅れをとってしまっています。

ベンダーロックインに伴うセキュリティリスクは、企業の情報資産を脅かす重大な問題です。ベンダー側の都合による提供サービスの終了や事業撤退、倒産などが起こった場合、自社の情報管理にまで悪影響を与える可能性があります。

例えば、クラウドストレージサービスを提供するベンダーが突然事業を停止した場合を想定してみます。そのサービスに大量の重要なデータを保存していた企業は、データへのアクセスが突然できなくなり、業務に深刻な支障をきたす可能性があります。

また、セキュリティアップデートの遅れや中止によって、システムが脆弱性にさらされるリスクも存在します。ベンダーが適切なセキュリティ対策を提供できなくなった場合、企業のシステムが最新の脅威に対して無防備になってしまう恐れがあります。

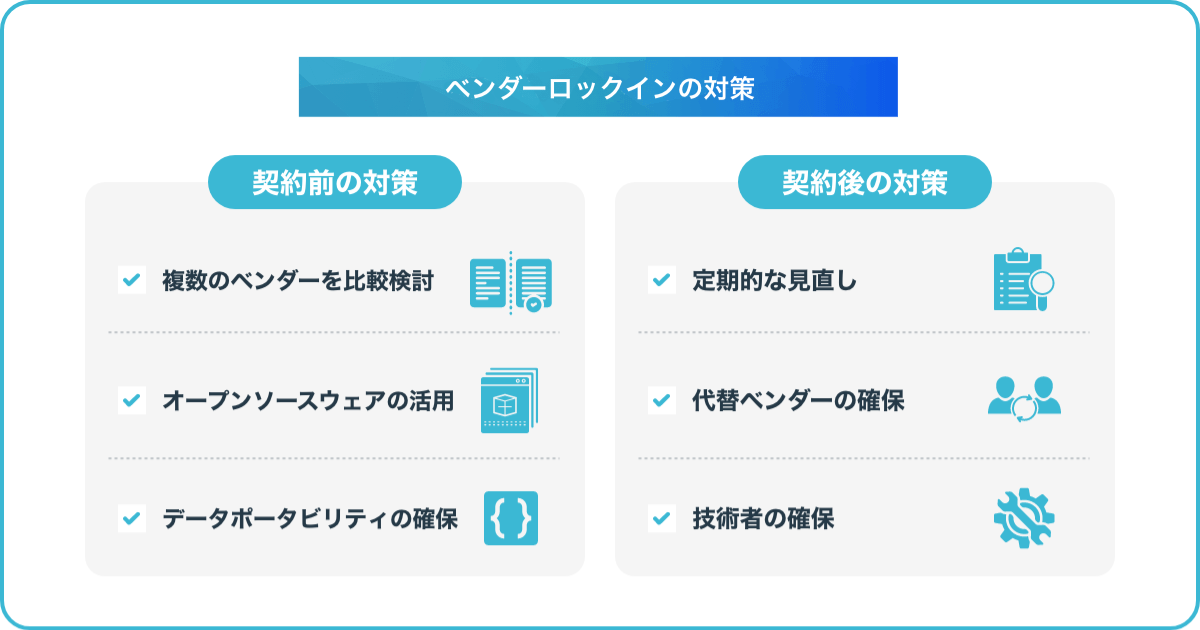

ベンダーロックインを防ぐためには、適切な対策を講じることが重要です。これらの対策は、大きく分けて契約前と契約後の2つに分類できます。現在ベンダーと契約している企業も、これから新たに契約を結ぼうとしている企業も、両方の段階の対策を理解・実践することが望ましいです。

契約前の対策では、将来的なベンダーロックインのリスクを最小限に抑えるための準備を行います。一方、契約後の対策では、既存の関係性の中でベンダーロックインを回避または軽減する方法を探ります。

ベンダーロックインを防ぐための契約前の対策は、将来的な問題を未然に防ぐ上で非常に重要です。具体的には、以下の3つの方法が効果的です。

これらの対策を適切に組み合わせることで、契約前の段階からベンダーロックインのリスクを最小限に抑えることができます。次に、各対策について詳しく見ていきます。

複数のベンダーを比較検討することは、ベンダーロックインを防ぐための重要な一歩です。この過程で、各ベンダーの提供するサービスの特徴・価格体系・技術的互換性・将来的拡張性などを慎重に評価することができます。

例えば、クラウドサービスを導入する際には、AWS・Microsoft Azure・Google Cloud Platformなど、主要なプロバイダーを比較検討することが考えられます。各プロバイダーのサービス内容・価格・サポート体制・データの移行や統合の容易さなどを詳細に比較します。

オープンソースソフトウェア(OSS)の活用は、ベンダーロックインを回避するための有効な戦略の一つです。OSSは、ソースコードが公開されており、誰でも自由に使用・修正・再配布できるソフトウェアです。これにより、特定のベンダーへの依存度を大幅に低下させることができます。

例えば、オフィススイートを導入する際に、Microsoft Officeの代わりにLibreOfficeを使用することを考えてみます。LibreOfficeは無料で利用でき、Microsost Officeとの互換性も高いため、特定のベンダーに縛られることなく、柔軟な運用が可能になります。

データポータビリティの確保は、ベンダーロックインを防ぐ上で極めて重要な要素です。これは、自社のデータを特定のベンダーのシステムから別のシステムへ容易に移行できる状態を維持することを意味します。

例えば、クラウドストレージサービスを利用する場合、データを標準的なフォーマットで保存し、必要に応じて他のサービスへ簡単に移行できるようにしておくことが重要です。具体的には、CSVやXMLなどの一般的データ形式を使用したり、APIを通じてデータにアクセスできるようにしておくことが重要です。具体的には、CSVやXMLなどの一般的なデータ形式を使用したり、APIを通じてデータにアクセスできるようにしたりすることが考えられます。

ベンダーとの契約締結後も、ベンダーロックインを防ぐための対策は継続的に行う必要があります。契約後の主な対策としては、以下の3つが挙げられます。

これらの対策を適切に組み合わせることで、契約後もベンダーロックインのリスクを最小限に抑えることができます。以下、各対策について詳しく見ていきます。

定期的な見直しは、ベンダーロックインを防ぐための重要な施策の一つです。これは、現在利用しているシステムやサービスが企業のニーズに合致しているか、また市場の変化に対応できているかを定期的に評価する過程を指します。

具体的な見直しの例として、年に1度のシステム評価を設けることが考えられます。

代替ベンダーの確保はベンダーロックインのリスクを軽減する効果的な戦略です。これは、現在利用しているシステムやサービスの代替となる選択肢を常に把握しておくことを意味します。

具体的な方法として、市場調査の実施・PoC(Proof of Concept)の実施・業界イベントへの参加・複数ベンダーの並行利用などが考えられます。例えば、クラウドストレージサービスを利用している企業が、メインのプロバイダーとは別に、バックアップ用として別のプロバイダーのサービスも小規模で利用するケースが考えられます。

これにより、両者のサービス品質やコストパフォーマンスを実際に比較することができ、必要に応じて迅速に切り替えることが可能になります。

技術者の育成は、ベンダーロックインを防ぐための重要な長期的戦略です。社内に十分な技術力を持つ人材がいれば、特定のベンダーに過度に依存することなく、システムの運用や改善を行うことができます。

具体的な技術者育成の方法としては、社内トレーニングプログラムの実施・外部研修への参加支援・オンライン学習プラットフォームの活用・ジョブローテーション・メンタリング制度の導入などが考えられます。

例えば、クラウドサービスを利用している企業が、社内のIT部門の技術者にAWS限定ソリューションアーキテクトの資格取得を奨励するケースを考えてみます。これにより、クラウド環境の設計や運用に関する深い知識を持つ人物を育成し、ベンダーへの依存度を下げることができます。

ここからは、ベンダーロックインの脱却に成功した事例を紹介します。

セブンイレブンは、長年のベンダーロックインから脱却するために、既存のパートナー企業と協力し、意識改革を行いました。新たにクラウドに強いパートナー企業を迎え入れ、全てのパートナー企業が協力できる体制を整えました。これにより、システムの柔軟性と効率性が向上し、ベンダーロックインからの脱却に成功しました。

マイクロソフトは、自社のクラウドサービスAzureを利用することで、ベンダーロックインからの脱却を図りました。オープンソース技術を積極的に採用し、他のクラウドサービスとの互換性を高めることで、顧客が自由に選択できる環境を提供しました。これにより、顧客は特定のベンダーに依存せず、最適なサービスを選択できるようになりました。

トヨタは2014年からOusSystemsを導入し、ローコード開発プラットフォームを活用してシステム開発の生産性を向上させています。これにより、クラウドベンダーによるロックインを避けつつ、DXを推進しています。

ベンダーロックインとは、企業が特定のベンダーに依存し、他の選択肢に移行しにくくなる状況です。これは、コーポレートロックインとテクノロジーロックインの2種類があり、技術的要因(独自規格・システムの複雑化・データ移行の困難さ)や契約的要因(長期契約・高額な解約金・サポート依存)が原因です。

デメリットにはコスト増大・柔軟性や競争力の低下・セキュリティリスクがあり、対策としては契約前後の見直しやオープンソースの活用などが考えられます。

ベンダーロックイン自体は違法ではありません。これは、ビジネス戦略の一環として企業間で自由に締結される契約や技術的な選択の結果として生じる状況です。ただし、独占禁止法に抵触するような極端な事例や不当な契約条項を含む場合は、法的問題になる可能性があります。

重要なのは、契約締結時に十分な注意を払い、将来的なリスクを考慮することです。

ベンダーロックインを完全に防ぐことは困難ですが、そのリスクを大幅に削減することは可能です。オープンスタンダードの採用・マルチベンダー戦略の実施・データポータビリティの確保・技術者の育成などの対策を組み合わせることで、ロックインのリスクを最小限に抑えることができます。

ただし、完全なベンダー独立性を追求すると、効率性やコスト面でのデメリットが生じる可能性もあるため、企業の状況に応じて適切なバランスを取ることが重要です。

ベンダーロックインの状態に陥った場合の対処法としては、段階的な移行計画の立案・オープンスタンダードへの移行・データの抽出と変換などが考えられます。まず、現状の依存度を評価し、重要度の低い部分から段階的に移行を進めていきます。また、可能な範囲でベンダー独自の技術からオープンスタンダードへの移行を進めることも有効です。

さらに、現行システムからデータを抽出し、標準的なフォーマットに変換することで、新しいシステムへの移行の準備を整えることができます。これらの対策を組み合わせることで、ベンダーロックインからの脱却を図ることができます。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら