生成AI

最終更新日:2025/08/25

生成AIパスポートとは?

生成AIパスポートとは?

生成AIを業務で活用しているため、知識を身に着け実力を証明するのに何か資格を取得したいけれど、どれを選んでよいか迷っている人はいませんか?

近年生成AIの進化は目覚ましく、実践で活用しながら学びを深めていかないとせっかく身に着けた技術もあっという間に古いものへと変化します。

そのような中でも、生成AI技術の進化の速さに合わせて新たな活用方法を切り開いて行きたい人もいるでしょう。

この記事ではそんな人におすすめの資格、生成AIパスポートについて詳しく解説します。

生成AIパスポートとは、生成AIリスクの予防を目的として一般社団法人生成AI活用普及協会が資格発行を行う民間資格です。

生成AIパスポートを取得すると、以下のような知識を習得できます。

生成AIパスポートを取得することで、AIを安全で実践的に活用できるようになるでしょう。

画像出典:生成AIパスポート公式ホームページ

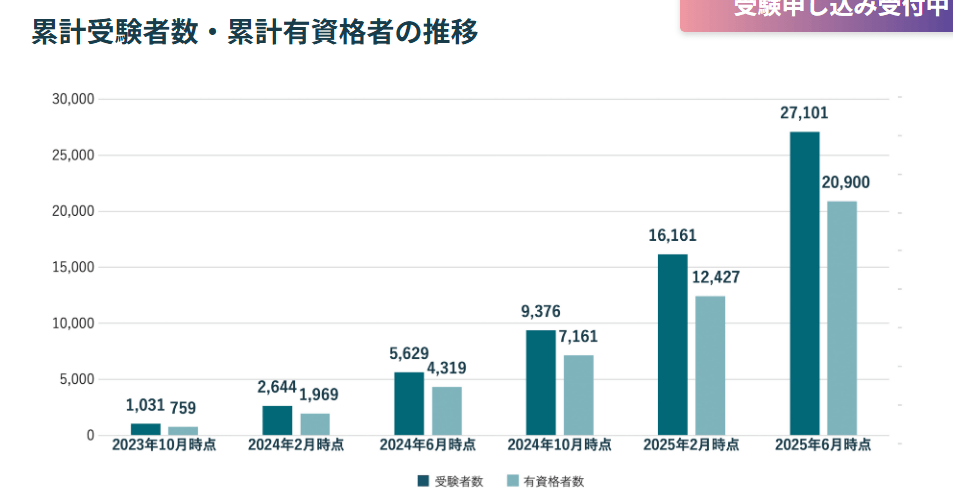

生成AIパスポートの公式ホームページでは、2023年10月時点から2025年6月時点までの生成AIパスポートの累計受験者数と累計有資格者数の推移が公開されています。

調査開始の2023年10月時点と2025年6月時点を比較すると、累計受験者数は約26.3倍、累計有資格者数は約27.5倍に増加しているのが目を惹きます。

これはAIが急速に進化し、適切に運用できる人材へのニーズが高まってきているのはもちろんですが、生成AIパスポートの資格の必要性も少しずつ理解されてきているためではないでしょうか。

生成AIパスポートを取得するメリットは次の通りです。

ランサーズでは2024年5月1日のプレスリリースにて、認証バッジのデザインや、フォームで必要事項を入力して送信すると、2週間〜1ヶ月前後でバッジの付与を行うことを発信しました。

生成AIパスポートは企業で働く人だけではなく、独立や副業を志す人にとってもメリットの大きい資格だと言えるでしょう。

生成AIパスポートの資格取得のための勉強方法を3つご紹介します。

2025年7月現在、生成AIパスポートには以下の3種類の公式テキストがあります。

| テキストの種類 | 概要 | 価格 |

| 生成AIパスポート公式テキスト 第3版 |

|

¥1,980 |

| 改訂版 生成AIパスポートテキスト&問題集 |

|

¥1,980 |

| 合格対策 生成AIパスポートテキスト&演習問題 |

|

¥1,760 |

公式テキストは、すべて生成AIパスポートの公式ホームページのリンクから購入できます。

公式ホームページには各公式テキストの目次が掲載され、サンプルが読める場合もあるためどのテキストが自分に合うかわからない場合は参考にしましょう。

公式テキストで勉強する方法は、独学で資格を取得したいという人におすすめです。

画像出典:生成AIパスポート公式ホームページ

一般社団法人生成AI活用普及協会では、所定の審査を通過した試験対策講座を「認定機関」と定めています。

上記画像の認定機関で行われている試験対策講座で勉強すれば、講師が寄り添って合格へと導いてくれるでしょう。

例えばパソコンスクールAVIVAの生成AIパスポート対策講座では、受講前にホームページを通じて資料を請求できるだけではなく、無料体験講座の申し込みもできます。

直接担当者に話を聴きたい場合はフリーダイヤルも用意されています。

また「オンライン+通学」「オンラインのみ」の2つから自分に合った学び方を選べるのも特徴的です。

試験対策講座で勉強するのは、独学では途中で投げ出してしまうのでサポートが必要だと感じている人におすすめです。

生成AIパスポートAIクイズアプリとは、LINEで友だち追加することで使用できる生成AIパスポート試験専用の学習アプリです。

LINEアプリ上で誰でも手軽に無料で「生成AIパスポート試験」を簡単に体験できるため、試験に向けた学習ツールとしても役立ちます。

ただし、使用するなら以下の点に注意しましょう。

AIクイズアプリは、公式テキストや試験対策講座で勉強する人が、隙間時間も活用して学習したい場合におすすめです。

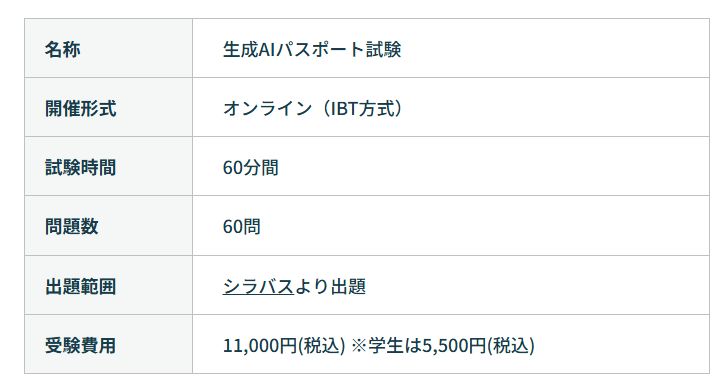

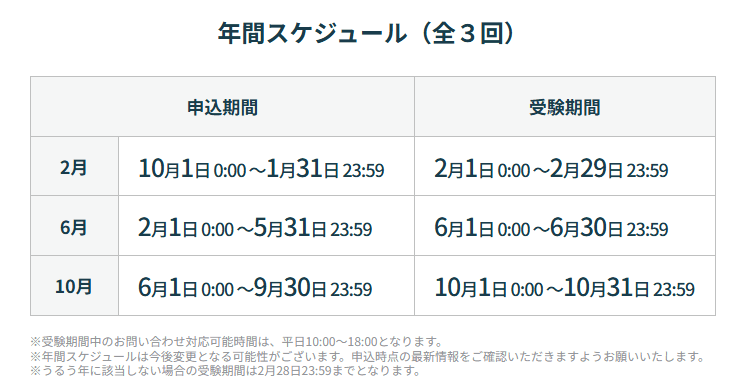

画像出典:生成AIパスポート公式ホームページ

生成AIパスポートの試験概要と年間スケジュールは上記画像の通りです。

シラバスとは正式には「生成AIパスポート試験シラバス」と言い、最新のものは2025年2月試験より適用されています。

シラバスでは学習項目と詳細キーワードが項目別に分類されて示されていますが、この内容に基づいてテキストや試験対策講座が作成されているのです。

また、シラバスの改訂は毎年2月を基本として年1回以上の頻度で行われますが、改訂があった場合そのポイントも記載されます。

受験を申し込む前に、必ずホームページで試験概要とスケジュールの最新情報を確認しておきましょう。

画像出典:生成AIパスポート公式ホームページ

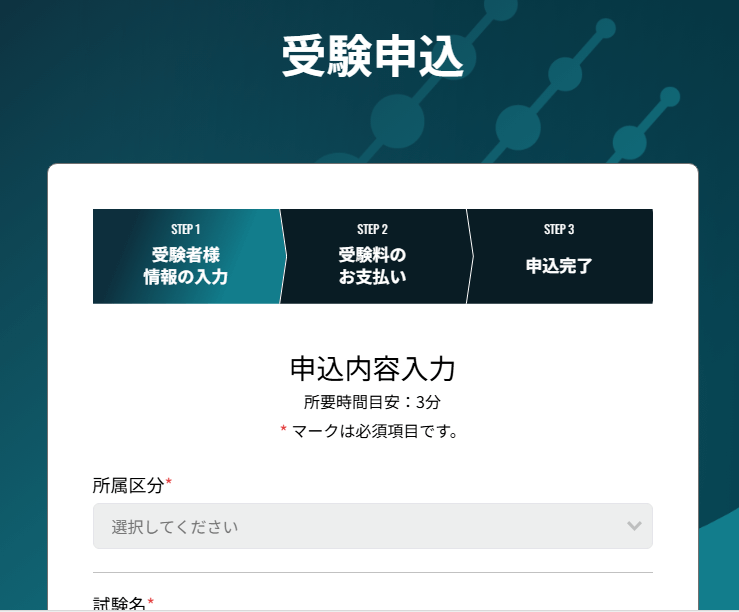

生成AIパスポートを受験したい場合は、生成AIパスポート公式ホームページの一般受験申込フォームから申し込みを以下の手順で行います。

| 手順 | 概要 |

| ①受験者情報の入力 |

|

| ②受験料の支払い |

|

それほど難しい手順ではないため、確認しながらやってみましょう。

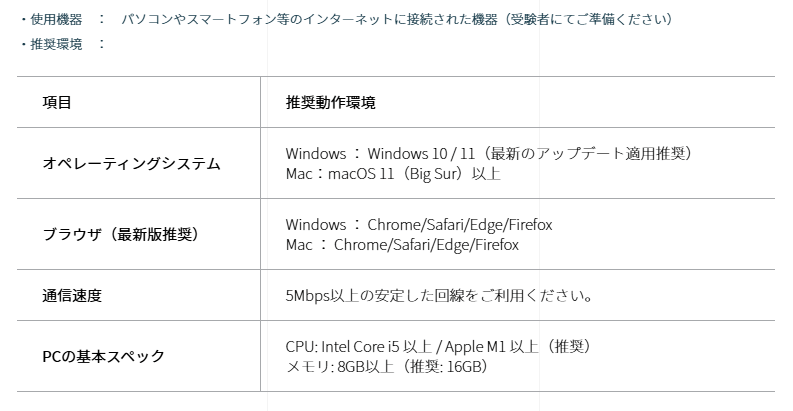

生成AIパスポートのオンライン受験の流れを、必要な機器と推奨環境、試験当日の流れ、禁止事項の3つにわけてご紹介します。

生成AIパスポート試験をオンラインで受験するためには、一般社団法人生成AI活用普及協会のホームページに掲載された使用機器を準備し、推奨環境に当てはまっているかを確認する必要があります。

もし使用機器や推奨環境などの条件を満たさなければスムーズな受験は難しくなり、合格する確率も下がってしまいます。

受験勉強をしっかりと行って試験に臨んだにもかかわらず、機器や環境の不具合で合格できなかったという結果にならないためにも、必ず事前にホームページをチェックしておきましょう。

試験当日は以下の流れで生成AIパスポート試験を受験してください。

| 項目 | 概要 |

| ①事前の環境確認 |

|

| ②マイページにログイン |

|

| ③試験ページへのログイン |

|

| ④試験開始 |

|

| ⑤試験終了 |

|

| ⑥試験結果の確認 |

|

当日の流れをあらかじめ把握しておくことで、受験時に不測の事態が起こっても冷静に対処できるでしょう。

生成AI活用普及協会では、生成AIパスポートの受験にあたって次の禁止事項を設けています。

カンニングや撮影など、資格試験を受ける上で問題となる行為はしてはいけないということです。

自分の社会的な信頼を失わないようにするためにも禁止事項にはあらかじめ目を通し、受験時にしてしまわないように十分注意しましょう。

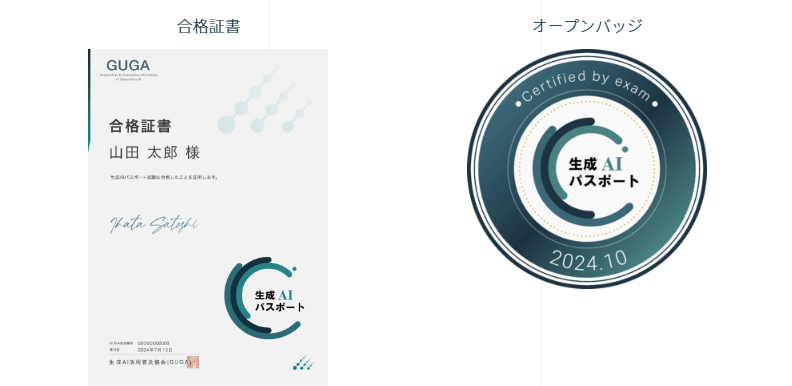

生成AIパスポートの合格証明は合格証書とオープンバッジの2種類があります。

合格証書には一般社団法人生成AI活用普及協会の印鑑が押され、発行日が記載されます。

またオープンバッジは1EdTech Consortiumの定める国際技術標準規格「Open Badges」で認定され、ブロックチェーン技術も採用しているため信頼性が保証されたデジタル証明書です。

生成AIパスポートの資格取得後に合格証明を求められたら、いずれかを提示して証明しましょう。

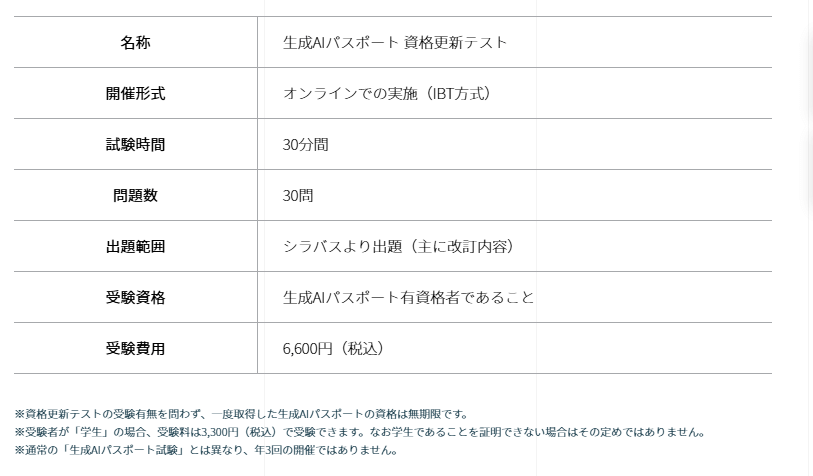

シラバス改訂のタイミング(主に2月)には、生成AIパスポートの有資格者を対象とし上記の試験概要で資格更新テストが行われます。

試験時間や問題数は資格取得時と比較して半分となっています。

更新テストは、有資格者が生成AIの進化に対応し引き続き安全に生成AIを活用できるようになるのを目的として行われるのです。

シラバスの中でも改訂された内容を中心に出題し、合格した人には新しい日付の入ったオープンパッジが発行されるため、知識がアップデートされたのが一目でわかります。

生成AIパスポートには資格更新があり、生成AIの速い進化に即して更新テストの内容も変わるため、AIに関する資格の中では信頼度が高いと言えるでしょう。

生成AIパスポートとは、生成AIリスクの予防を目的として一般社団法人生成AI活用普及協会が資格発行を行う民間資格です。

生成AIをより安全にリテラシーを守って活用するためにも、生成AIパスポートの資格取得を積極的に検討してみてください。

アイスマイリーでは、生成AI のサービス比較と企業一覧を無料配布しています。課題や目的に応じたサービスを比較検討できますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら