生成AI

最終更新日:2024/03/01

web接客ツールを紹介

web接客ツールを紹介

リアル店舗のようにスタッフによる接客ができないECサイトにおいて、ユーザーの離脱防止やコンバージョン率の向上に向けたWeb接客ツールの導入が一般化しています。しかし、ツールが広がるにつれて、「Web接客=ポップアップやチャットボット」のようにテクニックありきの理解がメインになっているとの指摘も少なくありません。その結果、Web接客ツールを導入したにも関わらず、あまり効果を得られないという事態に陥ることがあるのです。

そこで今回は、Web接客ツールを有効活用する上で欠かすことのできない、ポップアップ型・チャット型それぞれの機能についてまとめました。

Web接客でのポップアップ型・チャット型には、それぞれどのような機能が搭載されているのでしょうか。それぞれの機能を詳しくみていきましょう。

ポップアップ型は、ユーザーの行動に応じて適切なタイミングで「情報を表示するツール」です。購入を迷っているユーザーに対して、もうひと押ししたい時に有効です。ユーザー1人ひとりの行動に合わせて最適な情報が表示できます。ユーザーの行動の分析精度を高めることが効果を生むポイントです。

ポップアップ型は、スマホやPCの画面上にクーポンなどをポップアップで表示させるツールを指します。例えば、「広告経由で初めてサイトを訪問したユーザーには初回限定を表示する」などという施策を講じることで、ユーザーの属性にあった販促が行えるようになるわけです。

こうしたWEB接客を実現するためには、ユーザーの属性や購入履歴、サイトの閲覧履歴、利用しているデバイスなどといった情報からのセグメントが欠かせません。セグメントごとに最適なプロモーションを実施することが、コンバージョン率の向上につながっていきます。

ポップアップタイプでは、この他にも画像の遷移やスクロールの状態などから購入を迷っているユーザーを見極めて、割引クーポンを表示させ、購入を後押しするといった施策も可能です。

1. すかいらーくレストランツ

ポップアップ型Web接客ツールの代表的な活用事例として挙げられるのは、フードデリバリーサービスを展開する「株式会社すかいらーくレストランツ」です。すかいらーくレストランツでは、Webサイトの「新規会員登録における離脱率が高い」という課題を抱えていました。そこで、離脱率の改善を目的にWeb接客ツール「Sprocket」を導入し、ポップアップを活用したところ、Webサイトからの離脱率を軽減させることに成功したといいます。

具体的には、まず新規会員登録を増加させるためのシナリオ作成に注力。スムーズに会員登録してもらうための誘導文言や、各フォームへの入力内容の説明やエラー表示などをポップアップ表示することによって、離脱率が低下し、新規会員獲得率に関しては通常時から20%以上高まったといいます。ポップアップの活用が、新規見込み顧客の離脱防止にも役立つことがわかる事例といえるでしょう。

2. Fitty(フィッティー)

複数のフィットネス施設に通えるのが特徴の月額制サービス「Fitty(フィッティー)」は、Web接客のポップアップを活用することで、約1か月でCVRを倍増させることに成功しました。

同社が導入したのは、Web接客ツールの「Repro」。「顧客獲得が最も重要と言える新サービスのリリース初期段階において、どのようにコンバージョンを伸ばすか」という課題を解決すべく、ポップアップ型Web接客ツールを導入しました。

自分にあったレッスンを追加できる案内や、別の店舗情報を紹介するWebメッセージなど、各ページで最適化されたポップアップの配信によってユーザーの悩みを解消しやすくすることで、サイト全体でのコンバージョンを促進させることに成功しています。

チャット型Web接客ツールとは、チャットを通じてユーザーと双方向のコミュニケーションができるツールです。ユーザーからのお問い合わせ対応などに向いています。実店舗での接客に近い感覚の接客ができます。

チャットボットには「有人チャット」と「無人チャット」があります。簡単な質問は無人チャットで対応し、それでも解決できないような質問や相談は有人チャットで対応するのが一般的です。

状況に応じてツールをうまく使い分けることで、オペレーターのコストを削減しつつ質の高い接客を提供することができるでしょう。

チャット型では、画面上に設置したチャットを通じて「接客」(問い合わせ対応)を行います。通販サイト(EC)などの場合、ユーザーはよく分からない点などがあっても、電話での問い合わせとなると面倒に感じてしまい、諦めてしまうユーザーが多いでしょう。そのため、疑問を解決することなくサイト自体からも離脱してしまうユーザーが増えてしまうのです。

その点、チャットであればユーザーも気軽に質問することができ、ユーザーの離脱防止にもつながるでしょう。

1. SCHATTI(スチャッティ)

SCHATTI(スチャッティ)は、日々の顧客対応で学習したデータよりAIが最適な回答を提示するチャットシステムです。AIが搭載されているため、使えば使うほど回答精度が上がっていくという特徴があり、学習データはナレッジとして蓄積されます。「現場の負担軽減」と「顧客満足度の向上」を実現できる点が大きな魅力といえるでしょう。

SCHATTIもさまざまな業種で導入されていますが、小売業などでも多く導入されています。ファッション関連のECサイトを運営している企業は、売上拡大施策の一環としてファッション相談窓口を解説したものの、有人チャットの対応に追われてしまい、業務効率化が大きな課題として浮かび上がったそうです。

そこで、SCHATTIを導入したところ、質問・回答のセットをわずか10分で行うことができ、スムーズに利用を開始できたといいます。現在はユーザーのサイズに適したおすすめ商品のレコメンドや新商品の案内なども行うことができるようになり、さらなる業務効率化を実現できているそうです。

2. HERO

HEROは、オンラインショッピング中のユーザーに対して、店舗の担当者が接客できるオンライン接客ツールです。トランスコスモス株式会社が国内独占販売契約を結んでおり、日本語サービスサイトも公開されています。

そんなHEROでは、ユーザーが店舗まで足を運ぶことなく、店舗にいるかのような接客をリアルタイムでチャットもしくはビデオ通話で受けることが可能です。また、店舗側はユーザーのサイト閲覧や購買といったオンライン上での行動をスマホ・タブレット画面で把握した上で、接客することができます。

「うまくいくWeb接客」と「うまくいかないWeb接客」の違いはどこにあるのでしょうか。

ECがうまくいかない理由のひとつに「情報量が多すぎる」という点があります。ごちゃごちゃとしたTOPページの上に、さらにWeb接客の手法のひとつである「ポップアップ」でキャンペーン誘導やクーポンといったメッセージを表示していませんか。こうしたサイトはメッセージ過多になってしまい、Webサイトが本当に見て欲しい情報をユーザーに見てもらえないということになりかねません。

CV向上には、「いつ、どんな内容で、どのタイミングでユーザーに刺さるメッセージを配信するか」ということが求められます。それを実現するツールとしてWeb接客を活用すべきなのです。

現在は、さまざまな企業がWeb接客ツールを有効活用しており、中には新たな顧客体験の提供につなげているケースも存在します。ここからは、Web接客ツールの有効活用によって新たな顧客体験につなげている事例を2つご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

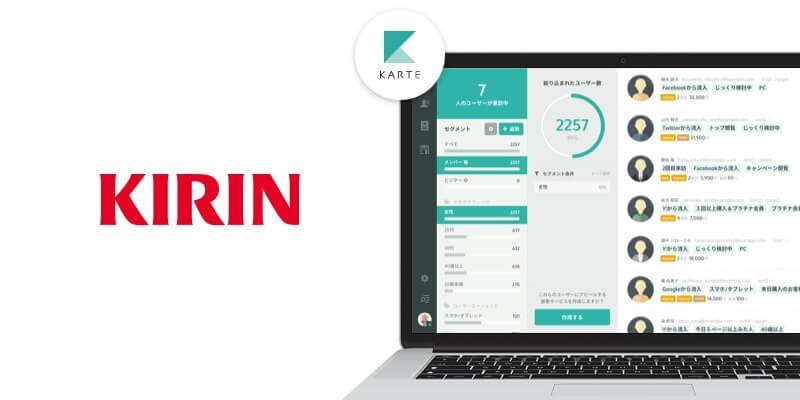

2015年3月からWeb接客ツールを提供している草分け的存在の「KARTE」は18年4月、「Web接客プラットフォーム」から「CX(顧客体験)プラットフォーム」へとブランドアイデンティティを変更すると発表しました。

同社は、サイト訪問客一人ひとりを「人軸」で把握・理解し、顧客に合わせた体験を提供するはずの「Web接客」が近年、ポップアップやチャットボットといったアクションのイメージのほうが強く定着していると指摘しています。その結果、企業自ら顧客体験の分断を呼び、顧客目線に立つことから遠ざかるという課題を抱えるようになっているそうです。

そのため、KARTEは直感的に顧客を知ることができるプロダクトとして、顧客の感情がわかる「スコア」や、顧客の行動を動画で見ることのできる「ライブ」といった機能を取り入れ、「CX(顧客体験)プラットフォーム」としてさらなる進化を目指しています。

(参照:PRTIMES ウェブ接客からCX(顧客体験)プラットフォームへ )

画像はプレスリリースより引用

例えば、ビールメーカーのキリンは、顧客主体のデジタルマーケティングを本格化させるため、同社の「一番搾り」のブランドサイトにWeb接客ツールを導入しています。

ビールのような消費財はこれまで、マス向けのテレビ広告や小売店など店頭での販促がメインでした。しかし、近年はソーシャルメディアやオウンドメディアなどを介して顧客と企業が双方向でコミュニケーションできるようになったため、商品情報を一方的に流すのではなく、顧客を軸にカスタマー体験をどう最適化するかという点がマーケティングの軸になりつつあるといいます。

同社では、ブランドサイトにWeb接客を取り入れることで、顧客の属性とモーメント(瞬間)に合わせた施策でブランドの体験価値を高めたり、顧客をさらに深く知るための情報蓄積を図ったりしています。その第一歩として、ブランドサイト上で記事アンケートを実施しました。飲料など一般消費財のマーケティングは一般的に、非常に短いサイクルで行われます。

しかし、今回のキリンの取り組みのようにWeb接客を導入して顧客を軸にカスタマー体験を深堀りしていくことで、カスタマージャーニー分析を行い、購買行動をLife Time Value(顧客生涯価値)でとらえる中長期的な関係構築作りへと移行していくことが可能になります。

Web接客ツールは、ポップアップやチャットボットといったテクニックやツールありきではなく、このように「顧客を知り、関係を深める」ために活用するツールなのです。

(参照:KARTE キリン、「一番搾り」のブランドサイトで 「KARTE」を導入 〜お客様主体のデジタルマーケティングを本格化〜 )

今回は、Web接客ツールのポップアップ型・チャット型それぞれの機能について詳しくご紹介しました。それぞれに異なる機能・特徴が存在するため、目的に合わせて最適なタイプを選択することが重要になります。

ポップアップ型・チャット型のWeb接客ツールを有効活用することで、より顧客体験を深堀りして成果に結びつけることも可能になりますので、ぜひこの機会にWeb接客ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら