生成AI

最終更新日:2026/01/19

シンギュラリティの意味とは?

シンギュラリティの意味とは?

第三次AIブームと呼ばれる昨今、さまざまな分野で積極的にAI(人工知能)が活用されるようになりました。日本では少子高齢化に伴う人手不足が深刻化していますが、AIを活用すれば業務効率化を図りやすくなるため、多くの企業で注目されているのです。

ただ、AIの技術が進歩する反面、「人類の知能を超えることで雇用がなくなってしまうのではないか」といった心配も増しています。今後AIが発展することで、私たちにどのような影響が生まれるのでしょうか。

今回は、シンギュラリティ(AIが人間よりも賢い知能を生み出す時点)について詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

シンギュラリティは、日本語では「技術的特異点」と訳される言葉です。AI(人工知能)をはじめとする技術が「人間よりも賢い知能を生み出せるようになる時点」を指します。アメリカの数学者ヴァーナー・ヴィンジ氏によって広められました。

ヴァーナー・ヴィンジ氏が1993年に発表した著書「The Coming Technological Singularity」では、「30年以内に技術的に人間を超える知能がつくられる」と表現されています。また、AI(人工知能)研究の第一人者として知られるレイ・カーツワイル氏も、「2029年にAIが人間並の知能を備えるようになり、2045年には技術的特異点が訪れる」と提唱しているのです。

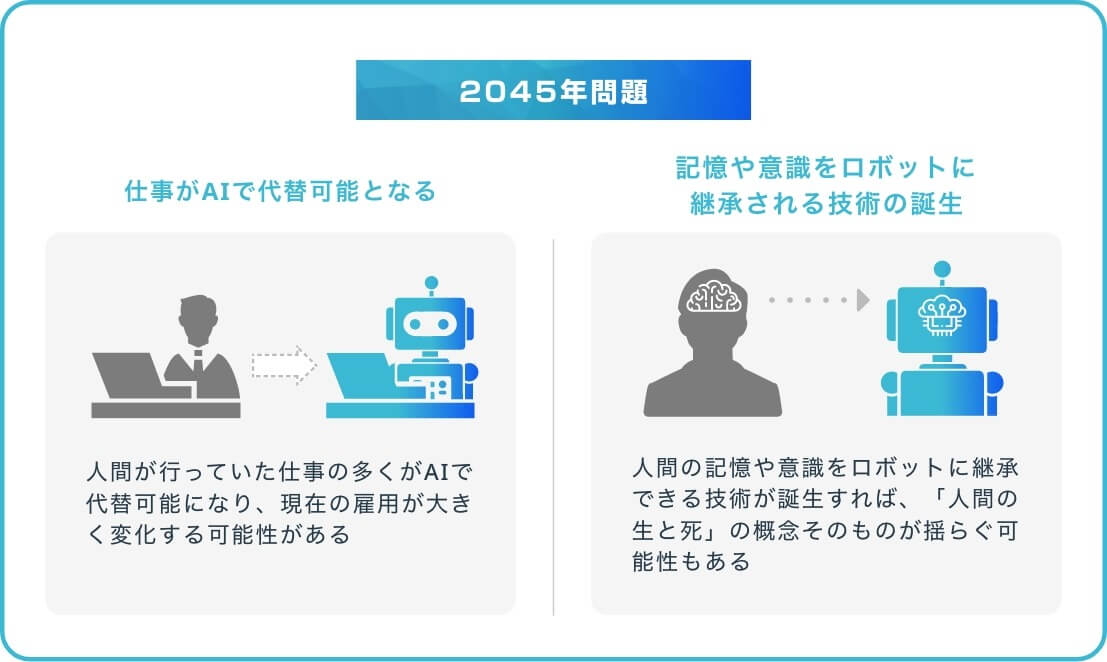

AI自身が人間よりも優れたAIを生み出すことができるようになれば、2045年以降は人間が新たに何らかの発明をする必要がなくなります。これが実現された場合、人間が活躍する場を失ってしまう可能性もあることから、レイ・カーツワイル氏が提唱した「2045年問題」に注目が集まっているのです。

「シンギュラリティはいつ起きるのか」という問いに対する意見は複数存在しますが、最も多くの人に知られているものとしては、レイ・カーツワイル氏が唱える「2045年問題」が挙げられます。

レイ・カーツワイル氏は、「2030年代にはコンピューターの計算能力が人類の生物学的な知能の総容量に等しい量に達する」「2045年には1000ドルのコンピューターの計算能力が、10ペタフロップスの人類の脳の100億倍になる」という2点を主張しています。

しかし、レイ・カーツワイル氏が主張する2045年は、「汎用人工知能が初めて出現する年」「汎用人工知能が人類よりも賢くなる年」というわけではありません。これらの状況は、2029年には起こる可能性が高いと考えられているのです。

さらにレイ・カーツワイル氏は、人類の進化における最上級の理想系としてシンギュラリティを迎えるのであれば、人類の知性と機械の知性が融合し、人類が「ポスト・ヒューマン」へと進化していくと予想しています。

これらレイ・カーツワイル氏の予測は、「ムーアの法則」「収束加速の法則」という2つの法則を根拠に提唱されているものです。これら2つの法則がどのようなものか、みていきましょう。

ムーアの法則は、「集積回路に用いられるトランジスタの数が18ヶ月ごとに2倍に増える」という法則のことです。インテルの創業者ゴードン・ムーア氏が提唱した指標であり、もともとは大規模集積回路を生産するときの長期傾向指標について表すものでした。

一般的な公式は「p=2n/1.5」というもので、「n」は年、「p」はn年後のトランジスタ倍率です。そのため、18ヶ月で2倍となり、3年では4倍、15年では1024倍の容量のメモリチップが登場するということになります。

しかし、この法則に懐疑的な意見が多いのも事実です。たとえば、NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏は、「ムーアの法則は5年ごとに10倍、10年ごとに100倍だったが、現在では毎年数パーセントで、10年単位でおそらくせいぜい2倍だろう」と述べています。

収穫加速の法則とは、「技術進歩において性能は直線的に向上するわけではなく、指数関数的に向上していく」という法則です。新しい技術が発明されると、複数の技術が次の発明に利用されることになるため、技術革新までの間隔が短くなっていくことを意味します。

たとえば、半導体の進化は、ムーアの法則に基づくと物理的な限界値を迎えるわけですが、収穫加速の法則に基づく考え方では「三次元分子回路をはじめとするテクノロジーの登場によってさらに発展していくこと」が予測されているわけです。

さまざまな意見が飛び交うシンギュラリティですが、本当に起きるのでしょうか。また、起きるとすれば、いつ起きる可能性が最も高いのでしょうか。ここからは、著名人のシンギュラリティに関する意見について、詳しくみていきましょう。

元人工知能研究者であり、現在はフェムトメートルの研究を行っているヒューゴ・デ・ガリス氏は、論文の中で以下のような意見を述べています。

「今世紀後半に人工知能は、人類の1兆倍の1兆倍(10の24乗)の知能を持つ可能性があります。さらに人工知性の開発に成功すれば、人類の1兆倍の1兆倍の1兆倍(10の36乗)の能力を持つことになります。」

イギリスの物理学者である故スティーブン・ホーキング氏(2018年3月14日没)は、「完全な人工知能の開発は、人類の終焉を意味するかもしれない」と、シンギュラリティの到来に危機感を示す発言を残しています。

ソフトバンクグループ創業者の孫正義氏は、シンギュラリティについて「人類史上最大の革命(ビッグバン)」と指摘しており、シンギュラリティによって産業が再定義される可能性もあることを主張しています。

スタンフォード大学の教授であり、AI(人工知能)の権威としても知られるジェリー・カプラン氏は、「ロボットには独立した目標及び欲求がないため、AIの能力はあくまで人間のためにある」と主張しています。

現時点ではシンギュラリティが起きていないため、AIが人間と同じように「自我」を持つかどうかを科学的に証明することはできません。だからこそ、シンギュラリティ肯定派の意見もあれば、否定派の意見もみられているわけです。

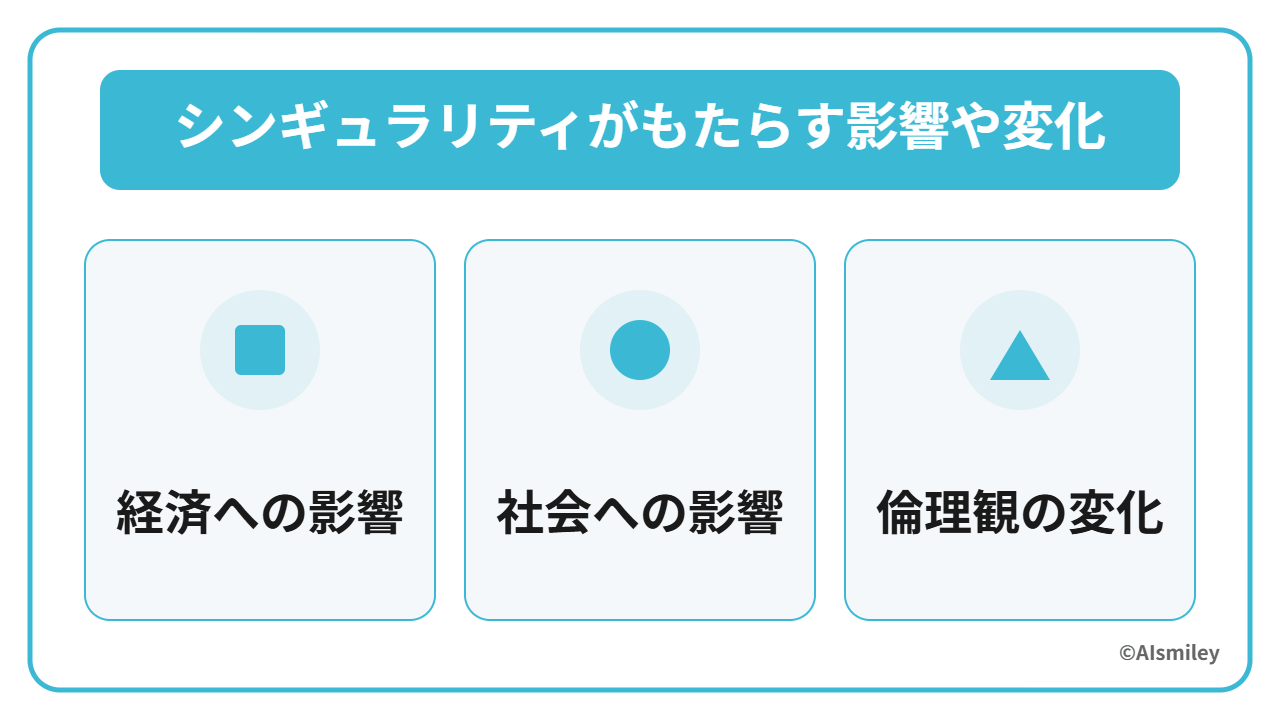

シンギュラリティが起きた場合、私たちの生活にさまざまな影響や変化が生まれることが予想されます。具体的にどのような影響・変化が生まれる可能性があるのか、詳しくみていきましょう。

シンギュラリティが起きた場合、テクノロジーのレベルがこれまで以上に上昇していくため、より多くの業務において「自動化」が実現されることが予想されます。そのため、労働による負担が大幅に軽減されることになるでしょう。

近年は、働き方改革によって過重労働や過労死について見直され始めていますが、場合によっては「人間の労働力を一切必要としない」というケースも出てくる可能性があります。人の手によって行われていた業務がすべてAIに置き換えられ、人間の仕事が失われてしまう可能性もあるのです。

とはいえ、すべての業務がAIに置き換えられるわけではありません。たとえば人間の想像力や独創性が求められる職業は、AIに奪われる可能性も低いでしょう。

シンギュラリティが起きた場合、社会制度にも変化が生まれる可能性があります。シンギュラリティによってAIに仕事を奪われる人が増加した場合、これまで以上に貧困格差が広がっていくからです。そのため、最低限の所得を保障するベーシックインカム制度が導入される可能性があるでしょう。

ただし、ベーシックインカム制度を導入した場合、労働しなくても一定のお金を得られるようになるため、労働に対するモチベーションが低下してしまうリスクがあります。そのため、必ずしもベーシックインカム制度の導入がプラスに働くとは言い切れません。

シンギュラリティが起こると、私たちの倫理観は大きく変わる可能性があります。

これまで、人間が「善いこと・悪いこと」を決める中心的な存在でした。しかし、人工知能が人間の知能を超え、自分自身で考え、判断し、進化していくようになると、「何が正しいのか」「誰がそれを決めるのか」という根本的なルールが揺らぎ始めます。

たとえば、AIが人類全体の幸福を最大化しようと考えたとき、その判断基準が人間の価値観と一致するとは限りません。AIが「人間を一定のルールで管理した方が幸福になる」と判断すれば、それを“善”とする未来もあり得るのです。

つまり、シンギュラリティによって、倫理の基準が人間からAIに移る可能性がある。このように、私たちは今後「誰が倫理を決めるのか」「その倫理は誰のためのものなのか」という、根本的な問いと向き合う必要が出てくるでしょう。

シンギュラリティが到来すると、さまざまな分野において仕事を奪われる人が増加する可能性があります。しかし、すべての仕事がAIに奪われるわけではありません。ここからは、シンギュラリティが起きても役立つスキルについてみていきましょう。

AIは、私たち人間のように「心」を持っているわけではありません。そのため、業務の効率化、自動化を図ることはできても、人間と協力しながら新しいものを創造していくことはできないのです。

ビジネスでは、組織をまとめるためのリーダーシップが欠かせません。このような力を発揮できる「対人ビジネススキル」は、シンギュラリティが到来しても重宝されるでしょう。

AIは、過去の蓄積されたデータを分析し、予測する作業を得意としています。しかし、過去に起きたことのない出来事に柔軟に対応する力は持っていません。ビジネスシーンでは、これまでに起きたことのない緊急事態が発生することも予想されます。

そのような状況に対応していく柔軟性や、新しいモノ・サービスを生み出していく創造力は、今後も重宝されるスキルといえるでしょう。

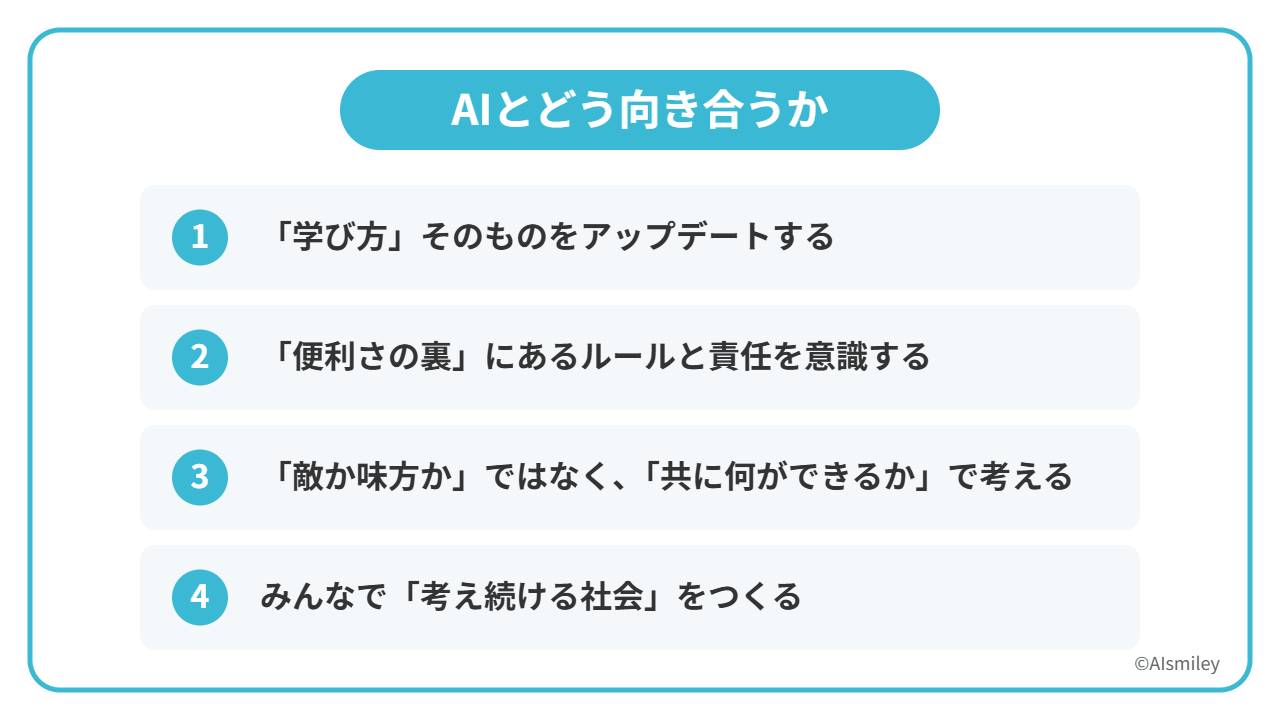

AIが人間の知能を超える可能性が語られる「シンギュラリティ」は、遠い未来の話ではありません。実際、私たちの仕事や暮らしの中にすでにAIは入り込み、知らず知らずのうちに意思決定や価値観に影響を与えはじめています。

では、こうした変化の渦中で、私たちはどうAIと付き合っていけばいいのでしょうか。テクノロジーに流されるのではなく、共に未来を築いていくために、今から考えておきたい視点をいくつか挙げてみます。

AI時代には、技術的なスキルだけでなく、変化に適応し続ける柔軟さが必要になります。何を知っているかより、「知らないことをどう学ぶか」が重要になる時代です。

こういった力を、世代や職業に関係なく育てていく土壌が必要です。「学び直し」を自然なライフスタイルとして受け入れる社会にシフトしていくことが、未来を切り拓く鍵になります。

AIが判断し、動き出す時代になると、「誰が責任を持つのか」「どういう基準でAIが動いているのか」が見えにくくなります。

こうした問題は一部の技術者や研究者だけのものではありません。社会全体で「どういうAIなら受け入れられるのか」を言葉にしていくことが大切です。

AIは脅威か、それとも救世主か――。そんな極端な二択で考えるのではなく、「AIと一緒に、どんな未来をつくりたいか」を起点に発想を変えていくべきです。

人が得意なことと、AIが得意なことは違います。

この2つをどう掛け合わせるか。それが、新しい価値を生み出す原動力になるはずです。

最後に大切なのは、「正解は一つではない」ということです。AIの活用は、誰かが決めたルールに従うだけではうまくいきません。立場や世代を超えて対話しながら、社会のあり方を少しずつ更新していく必要があります。

こうしたテーマに日常の中で関心を持ち、立ち止まり、話し合う機会が、これからのAI社会には欠かせません。

今回は、AIの進化によって起きる可能性があるシンギュラリティについてご紹介しました。シンギュラリティについて肯定的な意見もあれば、否定的な意見もあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

現状ではシンギュラリティが起きていないため、今後どのようにAI技術が発展していくかを確実に予測することはできません。だからこそ、仮にシンギュラリティが到来しても柔軟に対応できるよう準備しておくことが大切になるでしょう。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら