生成AI

最終更新日:2024/04/05

AIsmileyは、NTTPCのAIパートナープログラム「Innovation LAB」のメディアパートナーとして、最新の活動やパートナー企業様へのインタビューを特設サイトにてお届けしております。今回は、1981年に創業し、経営課題・業務課題・IT課題に対して、幅広いソリューションを展開するNDIソリューションズ株式会社(NDIS)に、AI事業や今後の展望についてアイスマイリーの伊藤が伺いました。

――はじめにNDISの事業内容についてお聞かせください。

取締役常務執行役員 ソリューション戦略本部長

山庄 啓隆 氏

――山庄氏

当社は創業から40年以上「変化の一歩先を。お客さまと共に・・・」というビジョンを推進してきました。

大企業から中小企業まで幅広い顧客層に対して、オンプレミスやクラウドのシステム基盤やセキュリティ、ERPからBI、RPA、AIといった先端技術まで幅広い商材をワンストップで提供しています。

お客さまの課題に応じて最適なソリューションの組み合わせを考えてコンサルティングや提案を実施し、構築・保守まで一貫してサービスを提供するDXソリューションプロバイダとして、お客さまのDX推進を支援しています。

――40年以上のノウハウはNDISの大きな強みですね。「DX」の定義は様々ですが、NDISが考える「DX」の定義をお聞かせください。

――山庄氏

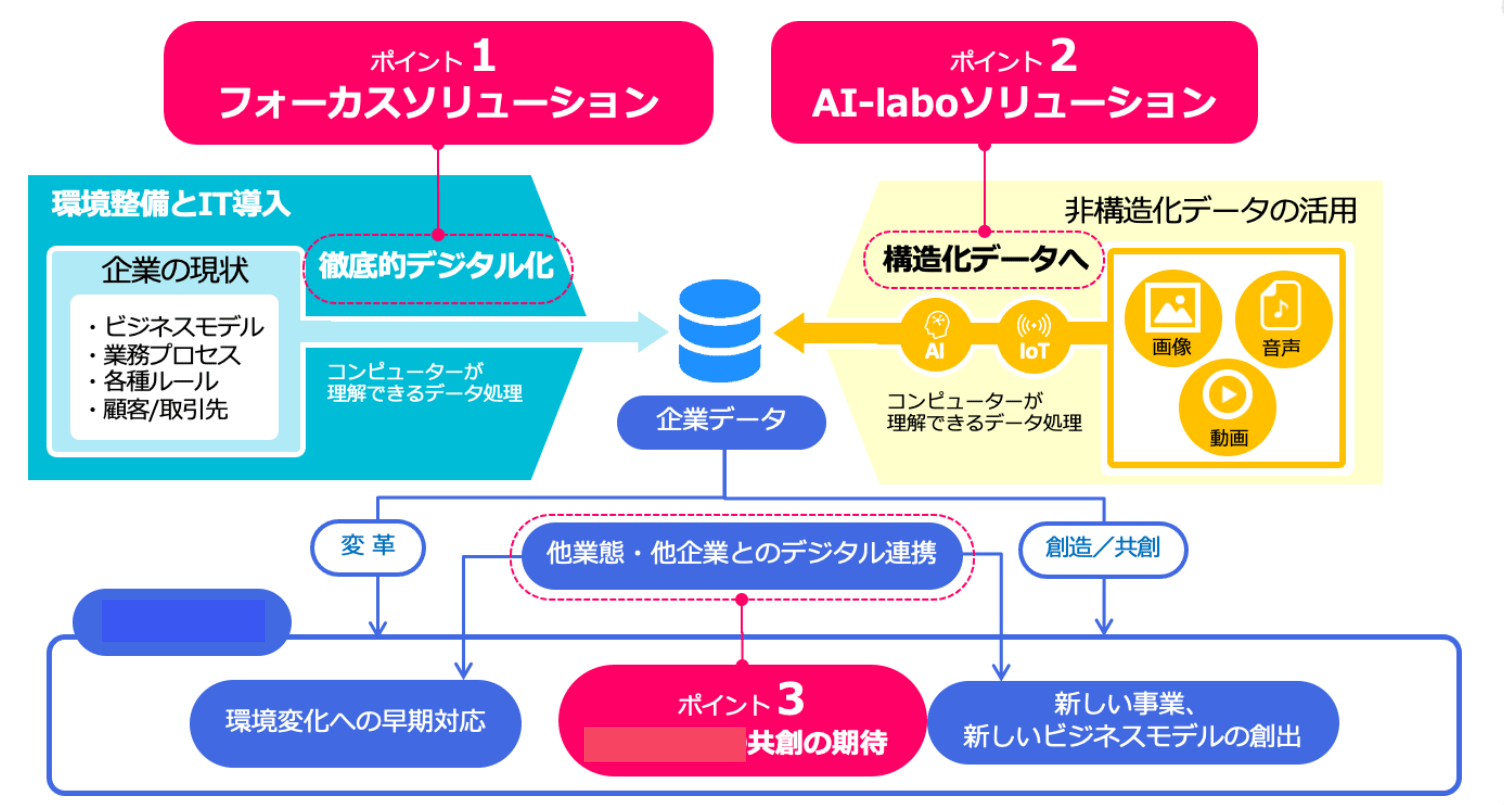

当社が考えるDXの定義は「構造化データも非構造化データも活用しながら新たな事業領域にチャレンジすること」だと考えております。コスト削減や目先の業務効率化はDXとは呼ばず、従来のIT投資の延長線上と捉えています。

当社では、2019年から自社内でDXのショールーム化を図りました。お客さまに提案する商材を自ら利用して、実際に感じたメリット・デメリットなどの知見を最大限生かしながら、市場変化の一歩先を行く提案をしています。

目の前にいらっしゃるご担当者の方々の意見が集約されたものがマーケットの意見だと思います。ですから、代表を含む当社の役員全員が、会社から一歩外に出てお客さまの声に耳を澄ませることに意識して、少しでも変化の一歩先を進めるように取り組んでいます。

――実際に提供サービスを利用した上での提案は大変魅力的ですね。

――さて、NDISの「AI-labo」についてお聞かせください。

――山庄氏

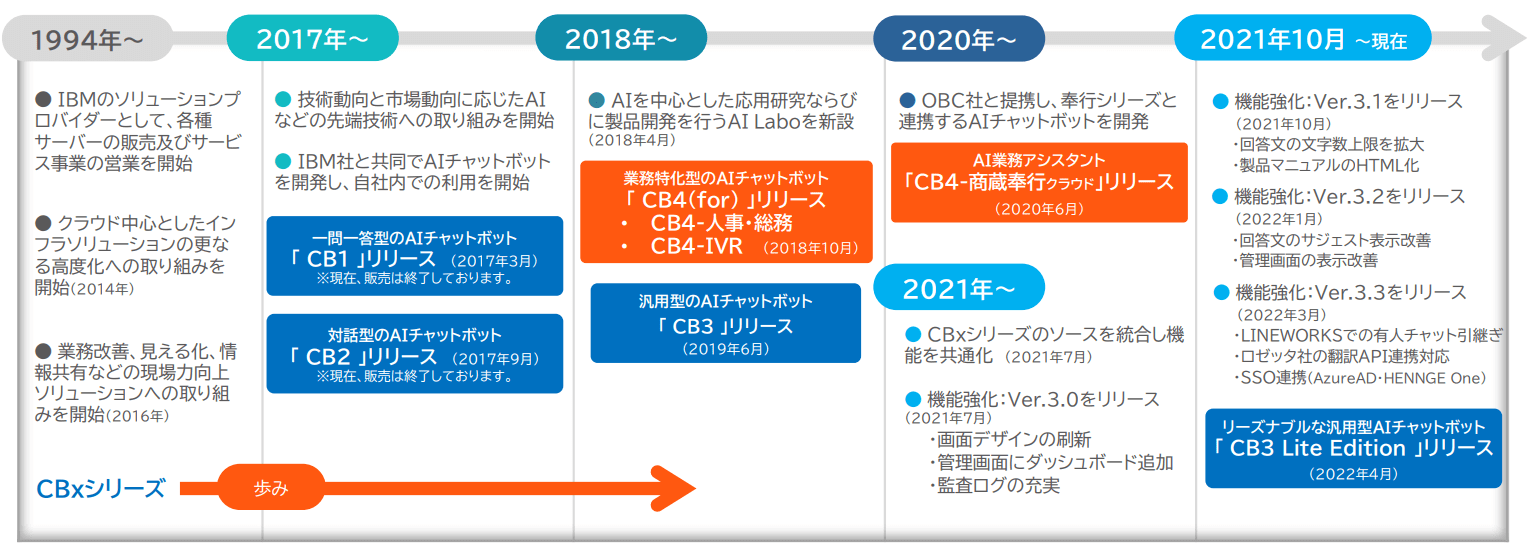

日本国内における少子高齢化に伴う労働人口減少の一方で、「働き方改革」といった効率化が求められています。「AI-labo」は、AIを中心とした先進技術の応用研究と、その利用技術のコンサルティングおよび関連ソリューション提供を目的に、2018年4月に設立しました。チャットボットや画像認識など単体でのサービス提供はもちろんですが、お客さまの既存の業務システムと連携を図りながらより効率的、効果的なサービス提供が可能な点が当社の特徴です。

――ありがとうございます。ポイントに掲げている「徹底的デジタル化」と「非構造化データの活用」について教えてください。

ソリューション戦略本部 AI-labo 部長

小林 覚 氏

――小林氏

「AI-labo」では徹底的デジタル化と非構造化データの活用に取り組んでいます。先ほど山庄が述べていたように、DXでビジネスモデルの変革が謳(うた)われています。当社として従来からお客さまに提供しているITサービス・ソリューションの提供で徹底的なデジタル化を支援します。

当社がショールームとして徹底的デジタル化を推進した結果、社員一人一人が自分自身の意思で働き方を選べるようになりました。出社しないとできなかった請求書処理や申請・承認業務といったアナログ業務がすべてデジタル上で可能になり、コロナ禍でも全社員が在宅勤務を遂行できました。

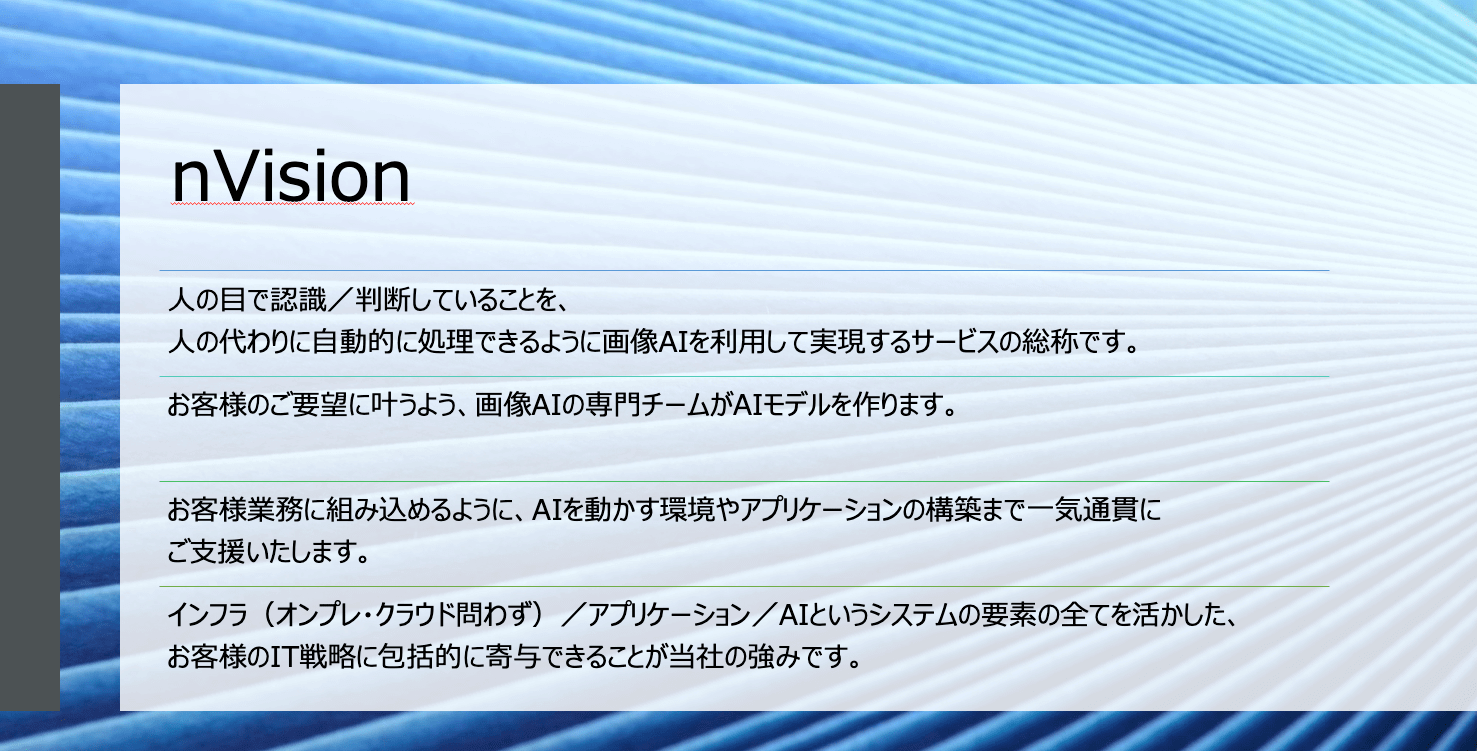

続いて、非構造化データの活用はAIやIoTが活躍する領域です。非構造化データとは画像や音声、言語などそのままでは検索や集計、解析が難しいデータです。当社ではAIチャットボット「CBシリーズ」と画像認識AIソリューション nVisionを提供してDXを支援しています。

――AIチャットボット「CBシリーズ」について教えてください。

――小林氏

2017年に「AI-labo」の前身といえる社内チームと日本IBM株式会社と協力して、IBM WatsonのAPIを活用したCB1とCB2(どちらも販売終了)を製品化しました。「AI-labo」設立後は、2018年7月に「CB4-人事・総務」をリリースし、1年後の2019年6月にはCB1とCB2をアップグレードした「CB3」をリリースしました。

「CB4-人事・総務」はその名の通り、人事および総務部門に関するお問い合わせや、就業や規則に関する質問にAIが回答するソリューションです。当社がショーケースとして自社で活用した質問回答集をひな形として提供していますので、お客さまの就業規則に合わせて書き換えるだけですぐにご利用になれます。月額5万円とリーズナブルな価格設定のため初めてチャットボットを使うお客さまにおすすめの製品です。

「CB3」は、ひな形の質問回答集を19個までセットできるため、人事・総務の領域を超えて1つのチャットボットで最大19部門の質問に対応できると言えます。「CB4-人事・総務」を利用中のお客さまが導入効果を実感し、他部門の質問にも対応できるようにアップグレードする事例も増えています。また、社内利用だけでなく自治体さまの行政サービス案内での導入事例もございます。

このCB3の特徴を活かし、お客さまの社内システムにおけるユーザーインターフェース(UI)をCB3に集約することで、エンドユーザーにおけるシステムの利便性を高めつつ、ビジネスのスピードアップに貢献していきたいと考えています。

2022年6月にはMicrosoft Teamsへの連携が可能になりました。CBシリーズは今後もお客さまの声に耳を傾けてアップデートしていきます。

――画像認識AIソリューション nVisionの特徴もお聞かせください。

――小林氏

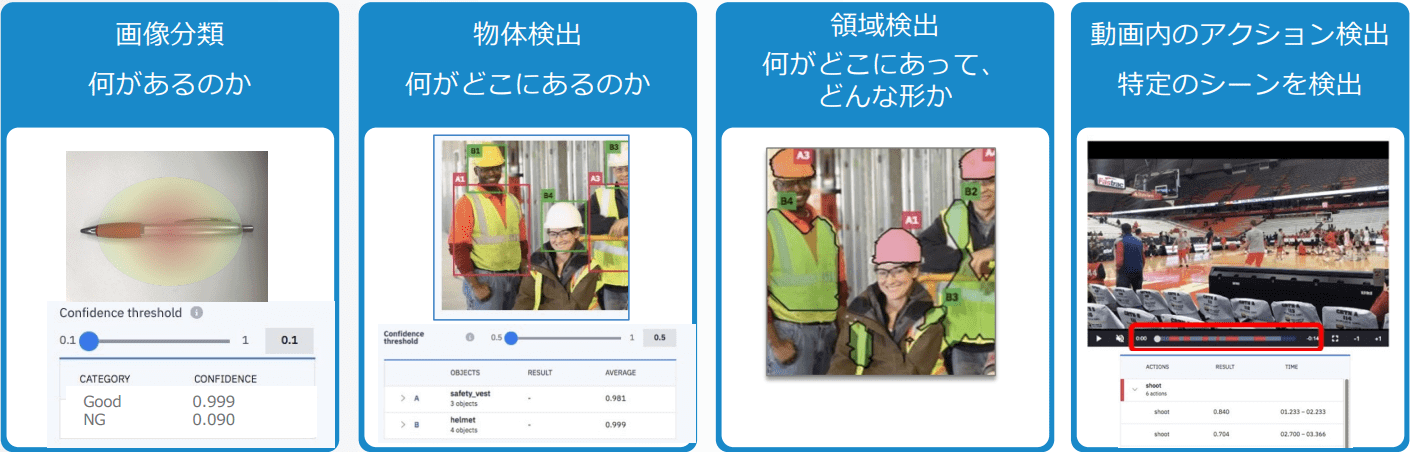

nVisionは、画像認識AIを用いて、お客さまのビジネス課題を解決するためのサービスの総称です。個別にカスタマイズモデルを作成して業務や組織に変⾰をもたらす⼿段を提供します。

人は目で見た情報を頼りにあらゆる判断を下します。信号の色など日常生活での判断に限らず、品質検査といった業務においても同様です。時代が進んでいくにつれて必ずAIの精度は良くなっていき、価格も下がっていくことが予想されるので当社でもいち早く着手しました。

個人的には、科学技術が飛躍的に高度化した日本を舞台にしたSFアニメがすごく好きで、アニメで描かれた未来が今の画像認識AI技術を利用すれば実現できそうという好奇心もありました(笑)

自社の請求書処理をデジタル化する際、画像認識AIの活用で100種類以上の帳票をフォルダに分類し、OCRで読み取った後にRPAで基幹システムに自動でデータ登録するように構築しました。

また、実験的にオフィス内の座席着席率をヒートマップ化したり、ネクタイの着用有無を検知するモデルも構築しました。

――ありがとうございます。お客さま先での事例がありましたら教えてください。

――小林氏

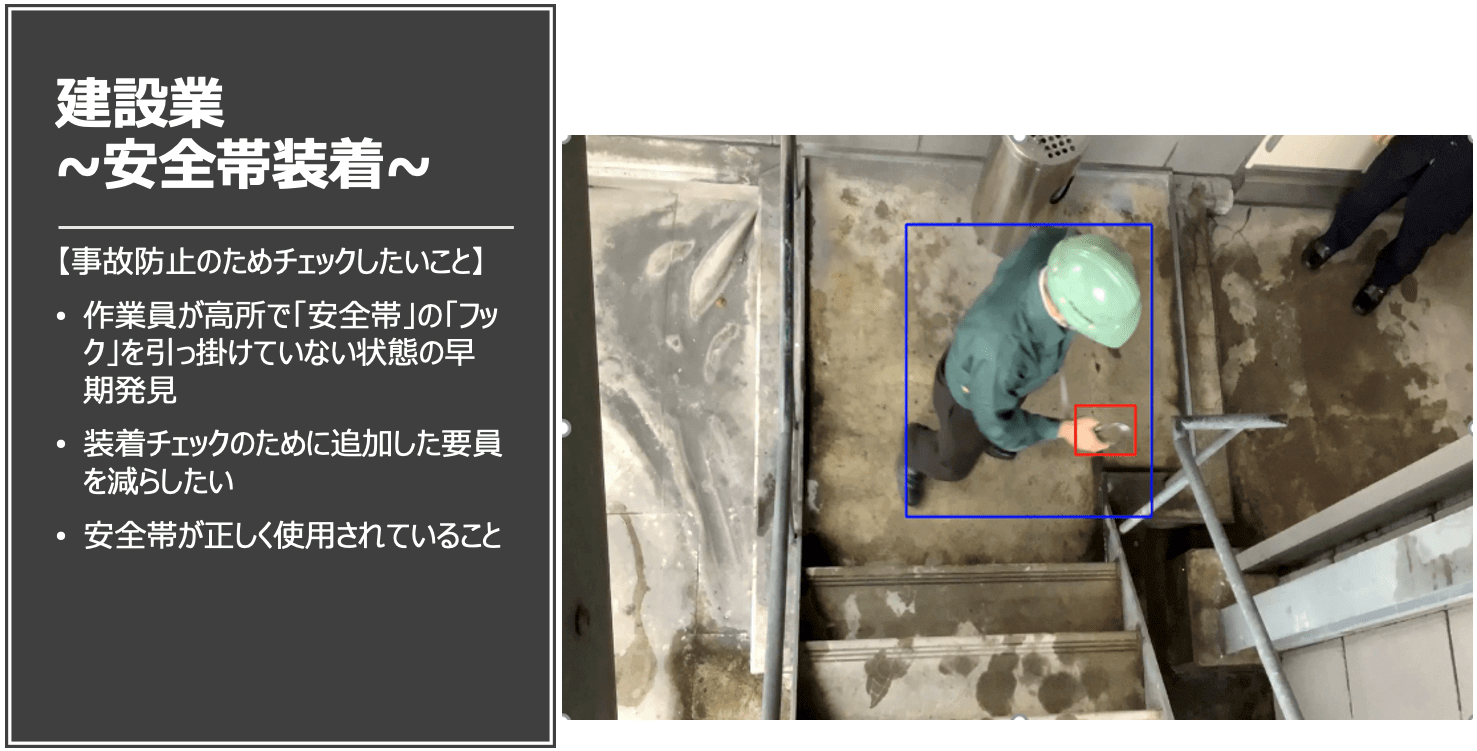

実際のお客さま事例を紹介すると、建築業のお客さまは安全帯の装着チェックにnVisionをご活用されております。高所の建築現場で働く作業員は落下しないように安全帯を着用して作業しています。

そこで、安全帯のフックが正しく引っ掛けられた状態か否やをnVisionで検知できるように構築しました。これにより、事故の未然防止や安全帯の状態をチェックする人件費の削減効果を期待できます。

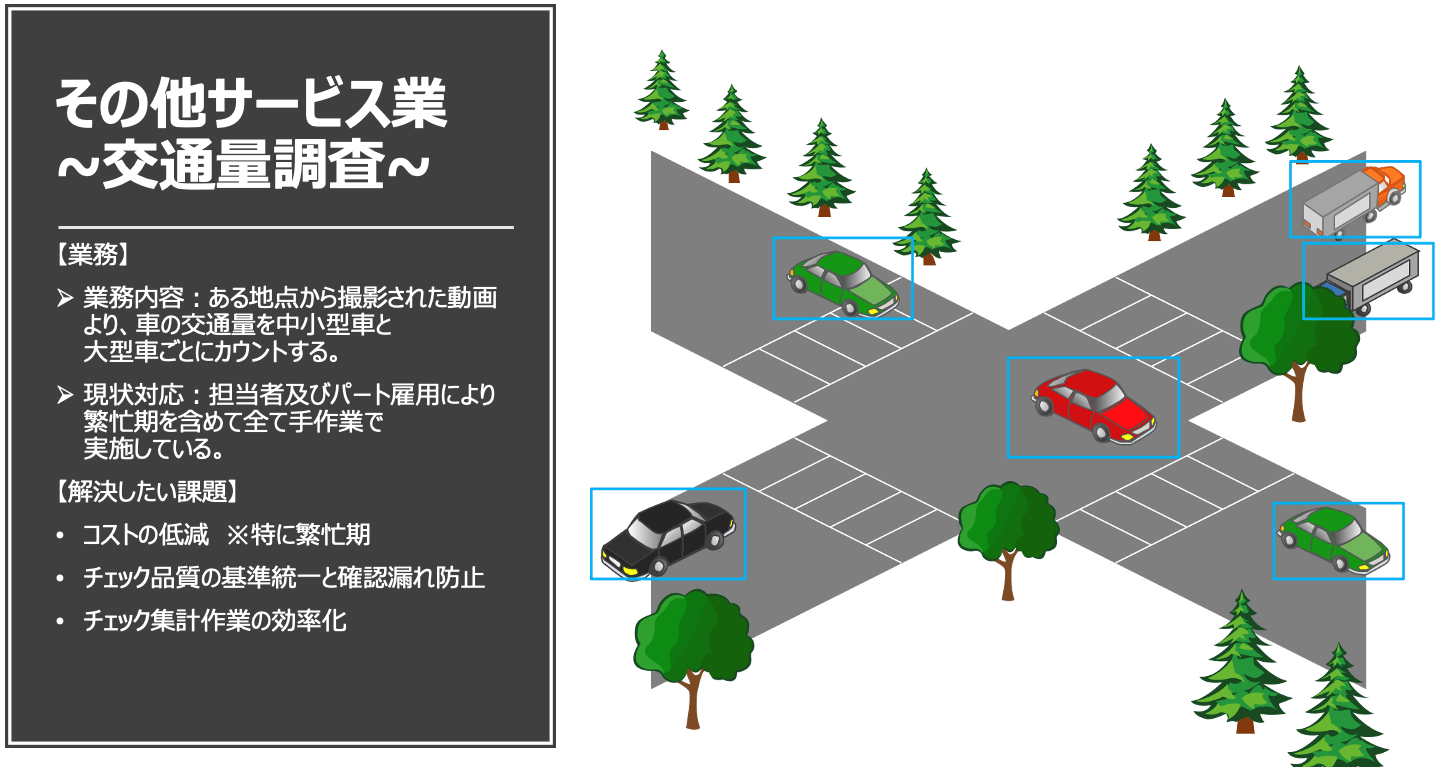

他にも、交差点等で見かける交通量調査にもnVisionが活用されました。

――現場の安全性を向上しながら人件費も削減できたんですね。

――小林氏

定点カメラの映像に映る車の交通量を手作業でカウントする業務を自動化することができました。

二台の自動車が重なって映っている場合、一台として認識されてしまったり、認識されないことがありますが、学習方法の工夫で正確なカウントを実現しました。

最後に印刷会社のお客さま事例も紹介します。

――小林氏

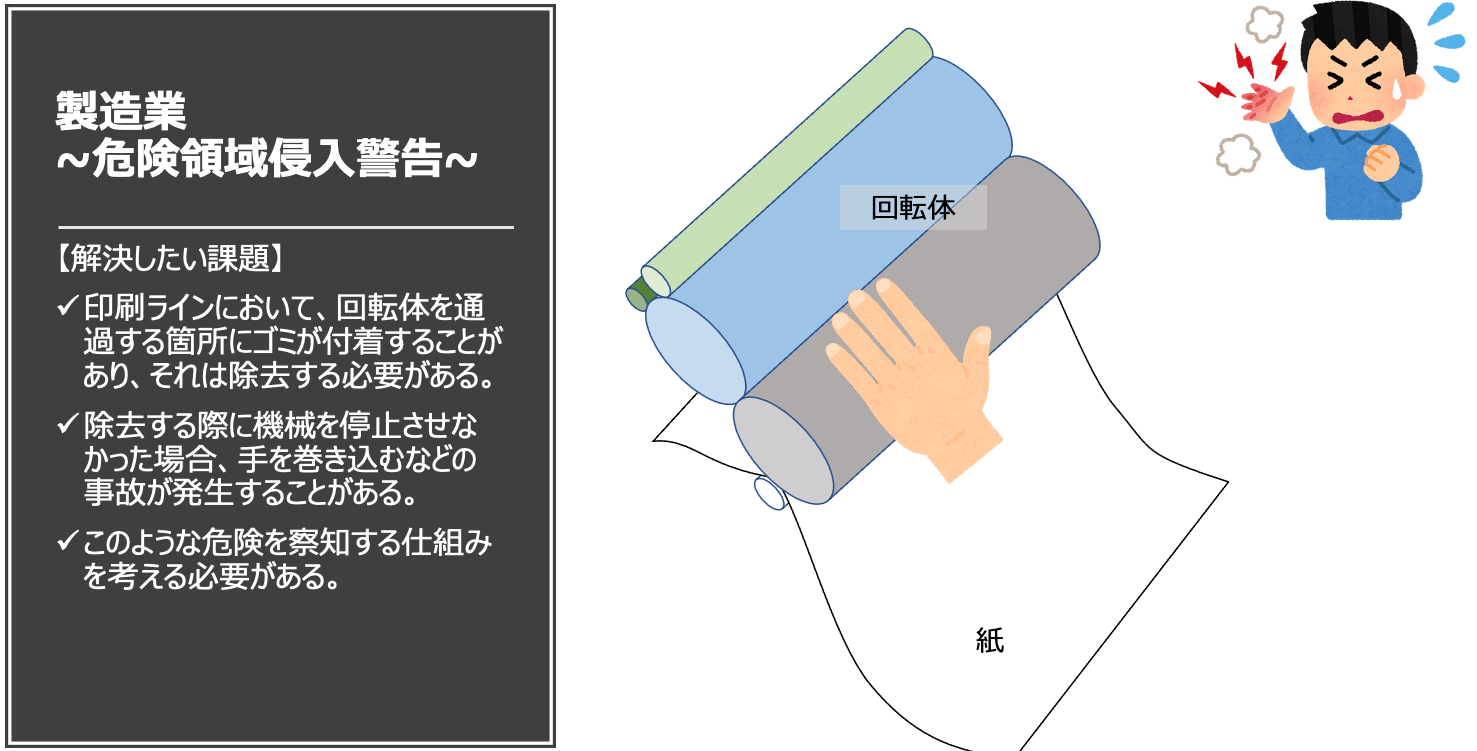

お客さまの現場では、回転体を通過する前に髪の毛やホコリやゴミを取り除く必要があります。ゴミを除去する際に機械が停止していないと、回転体に手を入れた際に事故が起きる可能性があります。

この課題に対して、深度(奥行き)を計測できるカメラを設置し、回転体付近に手が近づいたらアラートするAIモデルを構築しました。将来的にはアラート時は機械を停止する仕組みを実装する予定です。

また、品質検査での水中の気泡検知や食品工場での身だしなみチェックや出荷基準の判定にもご活用くださいました。

nVisionは2020年のサービス開始以降50社以上の企業様からPoCの依頼がございました。今後は建設現場の安全を見守る仕組みをお客さまと一緒に共創してサービス化したいと考えています。

――お客さまと一緒に共創してサービス化したいと仰っていましたが、これまでにお客さまと共創したサービス例はありますか?

――山庄氏

「AI-labo」では、特定領域で高いシェアを占めるサービスや他製品にはない特異な機能が実装されたソリューションを持つ企業様(ISV)との協業を推進しています。

CBシリーズでは奉行シリーズを提供するOBC様の一部製品と「CB4」を連携して新しいソリューションとしてサービス提供しています。

2022年下期には、サイボウズ社の「kintone(キントーン)」利用者向けチャットボットをリリース予定です。アプリのレコメンドやチャットボット上で各アプリからの最新データを取得できる機能等を実装します。

今後はチャットボットのみならず、nVisionも活用しながら、お客さまの業務自動化や効率化に貢献しつつ、それらの実績をもとにしてお客さまとの共創も模索していきたいと思います。

また、今年3月にNTTPCコミュニケーションズ様のAIコラボレーションプログラム「Innovation LAB」に当社もご縁あって参加することになりました。

このプログラムを通して、NTTPCコミュニケーションズ様と共同でウェビナー開催等のマーケティング施策の実施や、共同提案を増やしていきたいと考えております。

「Innovation LAB」には、50社以上の団体が参加されておられますので、パートナー様とも企業交流を図りながら、お互いの強みを生かした、新たな価値創造や別の視点での共創も実現したいと思っています。

当社だけで世の中のニーズすべてに対処することは不可能ですから、パートナーさま、場合によってはお客さまとともに新たなビジネスモデルを作り出していきたいと考えています。

――変化の一歩先を行くイノベーションの共創に期待しています。最後に今後の展望をお聞かせください。

――山庄氏

幸い、幅広い業種のお客さまから画像認識AIのPoC依頼を頂戴していますので、ここで養ったノウハウや知見といった財産を基にして、ARの領域にも開発を広げようと考えています。

また製造業界においては、ローカル5GやIoTセンサーを活用して収集したデータBIツールを通して、高度な分析を実施し、教師データ作成に活用してMLOpsサービスのローンチを目指します。先ほどお話したとおり、当社のビジョンそのものがやはり事業の軸だと思っています。

「変化の一歩先を。お客さまと共に・・・」というビジョンに基づき、市場の変化に順応して、お客さまに寄り添ったサービス開発をこれからも続けてまいります。

――本日は貴重なお時間をありがとうございました。

NDIソリューションズがお客さまと歩んだ40年間とこれからの取り組みを伺いました。インタビューを通して、「徹底的」なデジタル化へのこだわりや自社のショールーム化などお客さまに寄り添う姿が印象に残りました。会社の基盤とAIを組み合わせて新たな事業領域にチャレンジしたい方はぜひNDIソリューションズにご相談ください。

インタビュアー 伊藤 大樹

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら