生成AI

最終更新日:2024/04/03

個人情報保護や薬事法などで何かと規制が厳しいイメージの医療分野でも、AIやチャットボットの利用が期待されていることをご存知でしょうか。今回は、医療業界で広がるチャットボット導入の動きについて見ていきましょう。

ジェネリック医薬品の沢井製薬は、製品情報サイトにチャットボットを導入しました。同社のウエブサイトでは、薬品の効果・効能や用法・用量といった製品に関する基本情報から、製品の写真、各種試験データまで、医療関係者向けに自社製品に関するさまざまな情報を提供しています。ただ、製品数が700品目以上と多岐にわたることから、必要とされる情報をすぐに見つけ出すことが困難となっていました。そこで同社では、日立システムズが提供するAIチャットボットの「CAIWA(かいわ)」をベースに、公式キャラクター「ジェネちゃん」によるWebサイト案内機能を構築しました。

「CAIWA」では、入力された単語や文章そのものだけでなく、文章全体の意味や入力意図を理解し、表現の「ゆらぎ」も含めて適切な回答ができるように設計されています。チャットボット導入時の課題として、新製品を発売したときなどにチャットのデータベースをアップデートする必要があります。その点、「CAIWA」はデータベース連携機能を備えているため、チャットボットのシナリオのメンテナンスも自動化できます。

医療機関の最大の課題ともいえるのが、「患者が来院しないことには治療や問診が行えない」ということです。この点でも、チャットボットが医療を変える可能性があります。医療系AIスタートアップのNAMは、2017年11月、チャットボット型電子カルテ「ドクターQ」( https://nam-inc.jp/ )を提供開始しました。これまでの医療機関では、一度来院した患者に対してのフォローアップが不足していました。患者自身が来院しないことには治療や問診が行えないため、患者が足を運ばなくなっても「症状がよくなったから来なくなったのか、それとも別の理由で来なくなったのか」が判断できなかったのです。とくに、自覚症状が少ない慢性疾患では、自己判断で治療を中止してしまうケースも多く、症状の重篤化を招いていました。ほかにも「忙しかったから」「お金がかかるから」といった理由で、治療途中で通院をやめてしまった経験を持つ方も少なくないかもしれません。また、現状では患者は自分自身の医療情報を持ち歩くことはできません。スマホで「お薬手帳」は閲覧できませんし、医療機関のカルテを閲覧するのも困難です。こうして、医療現場では情報の非対称性が起きているのです。

映像通話を用いた遠隔診療では、保険診療を行うことも可能になったものの、必ず相手の顔を見て問診を行わなくてはならないというハードルがあります。「ドクターQ」は、医師と患者、双方のためのアプリです。患者はLINE上で「ドクターQ」を追加することで、医師の代わりとなるチャットボットから問診を受けたり、自分自身のカルテを閲覧したりすることができます。医師は、「ドクターQ」のサービスウェブサイトにアクセスして患者の経過を確認し、ボットを通じて患者と接触することも可能です。ボットは、電子カルテのフォーマットに従い、LINEのチャット画面を通じて患者に経過を質問します。「ドクターQ」のシステムは、医療機関を対象に無償で提供するとされています。LINE上での広告や医師の紹介事業、健康食品の販売事業などでマネタイズするとみられています。

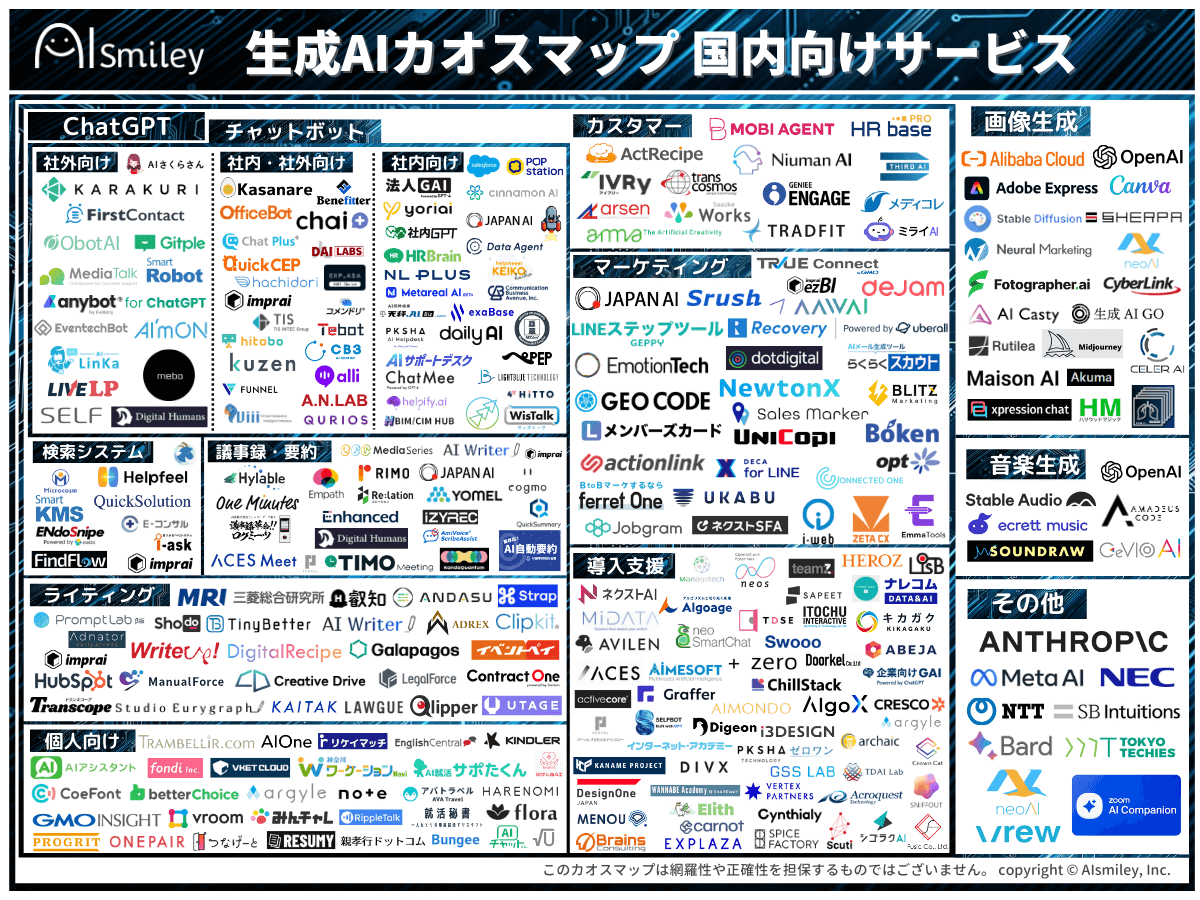

IT技術の進展でAIが人間の仕事を奪う「テクノ失業」が懸念されていますが、「医師」や「理学療法士」といった医療系の専門職はAI時代も生き残るとみられています。医療系は信頼性や個人情報といったハードルがあるものの、病院の受付や支払い窓口が自動化されていったように、医療に関するさまざまな職業の中でも、AIへの置き換えが進むものも出てくることでしょう。そのため、今後AIへの置き換えを進める際には、しっかりと比較検討を行い、自社にマッチしたサービスを導入することが重要になります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら