生成AI

最終更新日:2022/08/08

AIとロボでiPS細胞培養を自動化

AIとロボでiPS細胞培養を自動化

理化学研究所生命機能科学研究センター網膜再生医療研究開発プロジェクトをはじめとした共同研究グループは、細胞培養の条件検討を自律的に試行錯誤するロボット・AIシステムを開発し、実際に再生医療で用いられる細胞培養のレシピを改善させることに成功しました。

このAIニュースのポイント

理化学研究所生命機能科学研究センター網膜再生医療研究開発プロジェクトをはじめとした共同研究グループは、細胞培養の条件検討を自律的に試行錯誤するロボット・AIシステムを開発し、実際に再生医療で用いられる細胞培養のレシピを改善させることに成功しました。

iPS細胞からさまざまな組織を作り出す際には、微細な操作の違いが品質に大きな影響を与えること、分化誘導には数週間~数カ月の培養が必要であることの二つが技術検証の障壁となっていました。

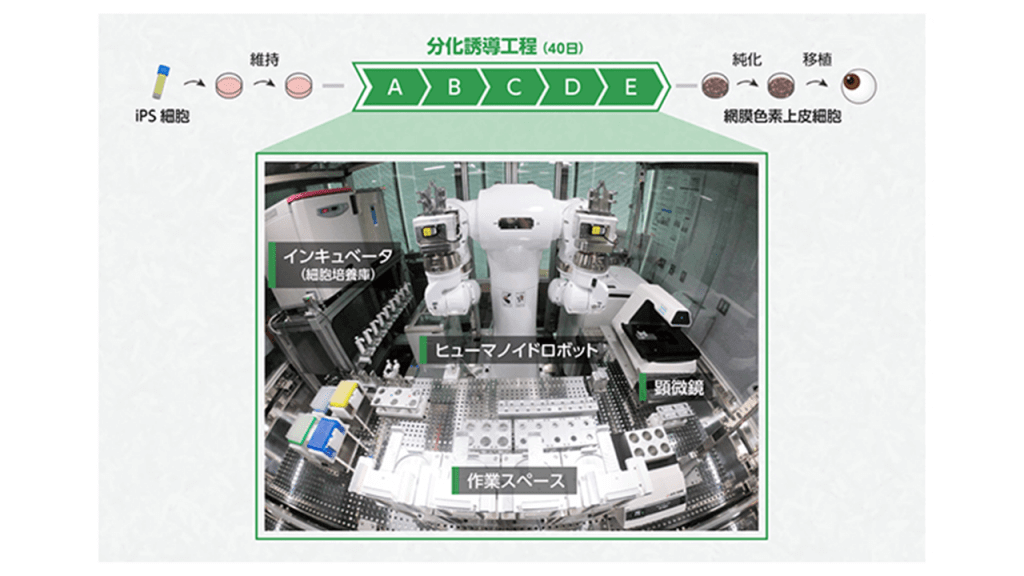

ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社が提供する汎用ヒト型ロボットLabDroid「まほろ」とAIソフトウェアを組み合わせたシステムで、iPS細胞から網膜色素上皮細胞への分化誘導工程において、分化誘導効率を高める培養条件を人間の介在なしに自律的に発見できることを実証しました。

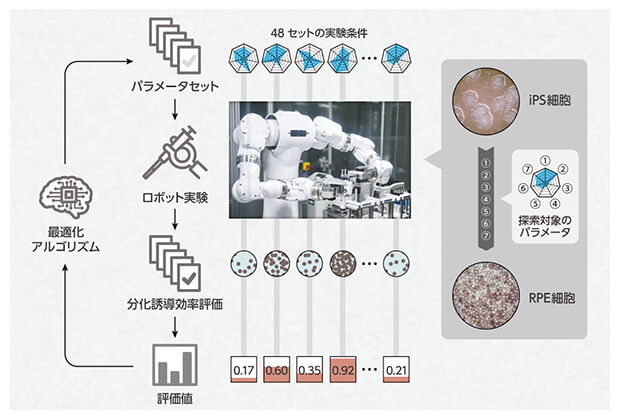

AIの指示に従ってロボットが薬剤の濃度や薬剤を注入する速度など、7項目の条件を少しずつ変えながら自動的に培養を行い、144通りの条件の組み合わせからAIが最適解を算出して、その手順でロボットが培養を行った結果、iPS細胞の91%が目の網膜の細胞に変化することが確認されました。

今回の研究ではiPS細胞から網膜色素上皮細胞への分化誘導工程をモデルとした実証を行いましたが、原理的にはLabDroid「まほろ」と最適化アルゴリズムの組み合わせを用いることで、多くの生命科学実験における試行錯誤を自律的に遂行可能になる見込みです。

理化学研究所は今後、生命科学分野の実験室では対象工程・探索範囲・評価値の定義は専門知識を持つ人間が担当し、ロボットとAIが実験の試行錯誤をするという役割分担によって、研究者は新たな知的創造に取り組んでいく未来を目指します。

出典:理化学研究所

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら