生成AI

最終更新日:2024/10/29

AEI(Artifitial Elastic Intelligence)」という技術についてご存知でしょうか。pluszero社が掲げている独自コンセプトで取り組んでいる技術で、第4次AIブームの火付け役となることを目指しています。

今回、pluszero社の代表取締役会長CEOである小代義行氏に、AEI技術の詳細や将来の展望について語っていただきました。小代氏は、AEIを単なるツールではなく「労働力」として捉え、人間との協働を通じて生産性向上を目指す独自のビジョンを持っています。

このインタビューでは、AEI技術の仕組みや、それを活用した実際の開発事例をご紹介します。

※本記事は株式会社 pluszeroの寄稿記事です。

――本日はよろしくお願いいたします。まずはpluszero社について教えてください。

――小代 義行氏

pluszeroは、AIやIT技術を使ってソリューションを提供する会社です。現在の代表取締役の森遼太と、取締役副社長の永田基樹という2人の博士が立ち上げ、私が後から参画しました。pluszeroの特徴は、手段に固執せずに目的達成のために最適な手段を選ぶという考え方が強い会社です。ディープラーニングやAIだけにこだわったビジネス展開はしていません。

pluszero社の代表取締役会長CEO

小代義行氏

――「AEI」という技術に注力されているとホームページで拝見しましたが、「AEI」とは具体的にどのような技術なのでしょうか?

――小代氏

AEIは、機械学習的な「右脳的AI」とルールベースの「左脳的AI」を組み合わせた技術です。ここで理解していただきたいのは、機械学習ベースのAIとルールベースのAIのどちらかにこだわりすぎるのではなく、両方を使うということです。専門的にはこれを「二重過程モデル」と呼ぶのですが、この二重過程モデルで右脳と左脳のバランスが良いAIを独自ブランドとして「AEI」と呼んでいます。

研究開発戦略センター(CRDS)という国の戦略機関があり、その機関が「人工知能研究の新潮流2」というペーパーを出しているのですが、その中で「今後日本が戦っていくべき領域は第4世代AI」という言い方をしていて、この第4世代AIの中身は「二重過程モデル」という言い方をしています。

私たちはそのペーパーが公開されたタイミングで、すでに特許を取得していたのですが、この特許は「二重過程モデル」に基づく技術において、回避することが難しい汎用的なものです。

――「AEI」は通常のAIや生成AIとは何が違うのでしょうか。

――小代氏

機械学習ベースのAIやLLMはビッグデータを読み込ませると勘が働くようになる、直感が働くようなテクノロジーですよね。これが非常に有用なのは間違いない一方、中身がブラックボックスであったり、コントロールしにくい部分があったり、ハルシネーションみたいな問題もあります。

ですので、今のままだと信頼性が求められる領域には適用しにくいという特徴があります。信頼性が重視される場面ではルールベース寄りに、信頼性がそれほど必要がなく、柔軟性が求められる場合は機械学習の比重が高くなる。それをタスクや業務に応じて最適に組み合わせられるのが私たちの特徴です。

――具体的には「AEI」をどんな分野に適用しようとしているのでしょうか。

――小代氏

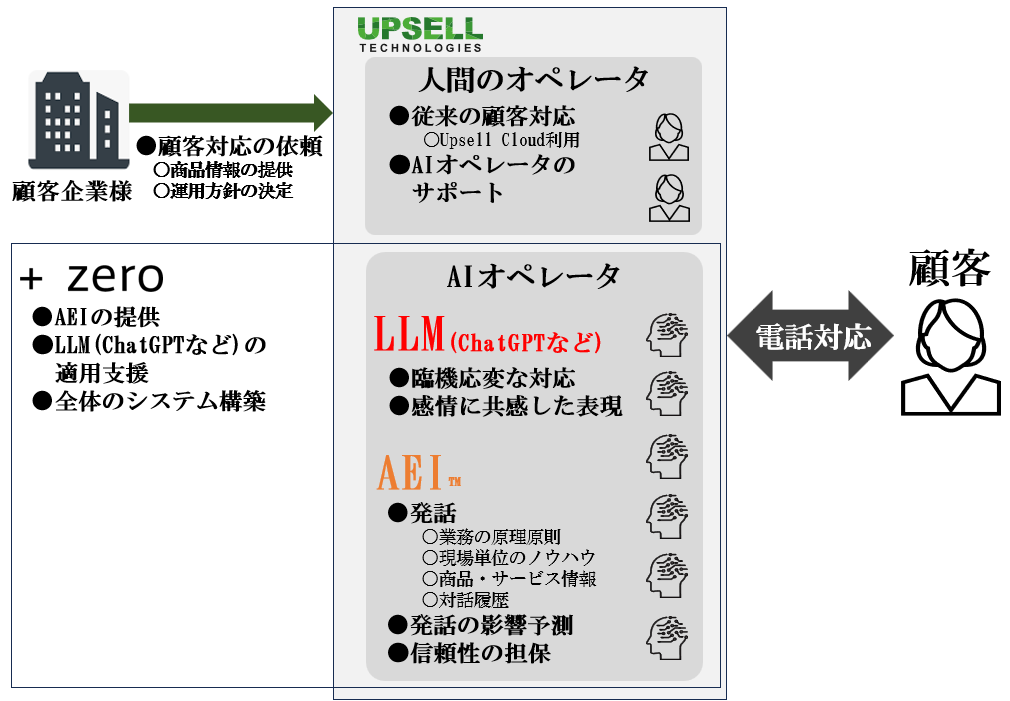

最も分かりやすいのがコールセンターのAI化です。現在人が対応しているコールセンターについて、その一部の対応をAIが受電から受け答えまで対応しようと考えるものです。もちろん全ての会話パターンに「AEI」が対応できるわけではないので、対応できないものは従来通りオペレーターが対応する必要があります。ただ、このように「AEI」と人が協働することで、1人の人が対応できる件数を大幅に増やすことが出来ると考えています。

この技術はコールセンターを運営するUpsell Technologies社とともに開発しています。

Upsell Technologies社と開発するAIオペレータの概要

――どの部分が通常のAIや生成AIでは実現できない部分なのでしょうか。

――小代氏

「AI」の発話における信頼性の担保がもっとも大きな違いだと考えています。生成AIに発話をさせると、時と場合によっては間違ったことを話してしまう可能性があります。それをAIに電話対応を受けたお客様が信じて間違った行動をとってしまう、そうした可能性がある以上、生成AIなどをコールセンターにそのまま使うことは難しいと考えています。特に時間や金額などについて間違った回答をしてしまった場合、工数減のために導入したAIが逆に人の仕事を増やしてしまう、ということが起きかねません。「AEI」であれば、発話についての信頼性を担保した形で運用することが出来ます。

詳しくはこちらのプレスリリースに内容を記載しています。

――他に「AEI」を適用しようとしている分野を教えてください。

――小代氏

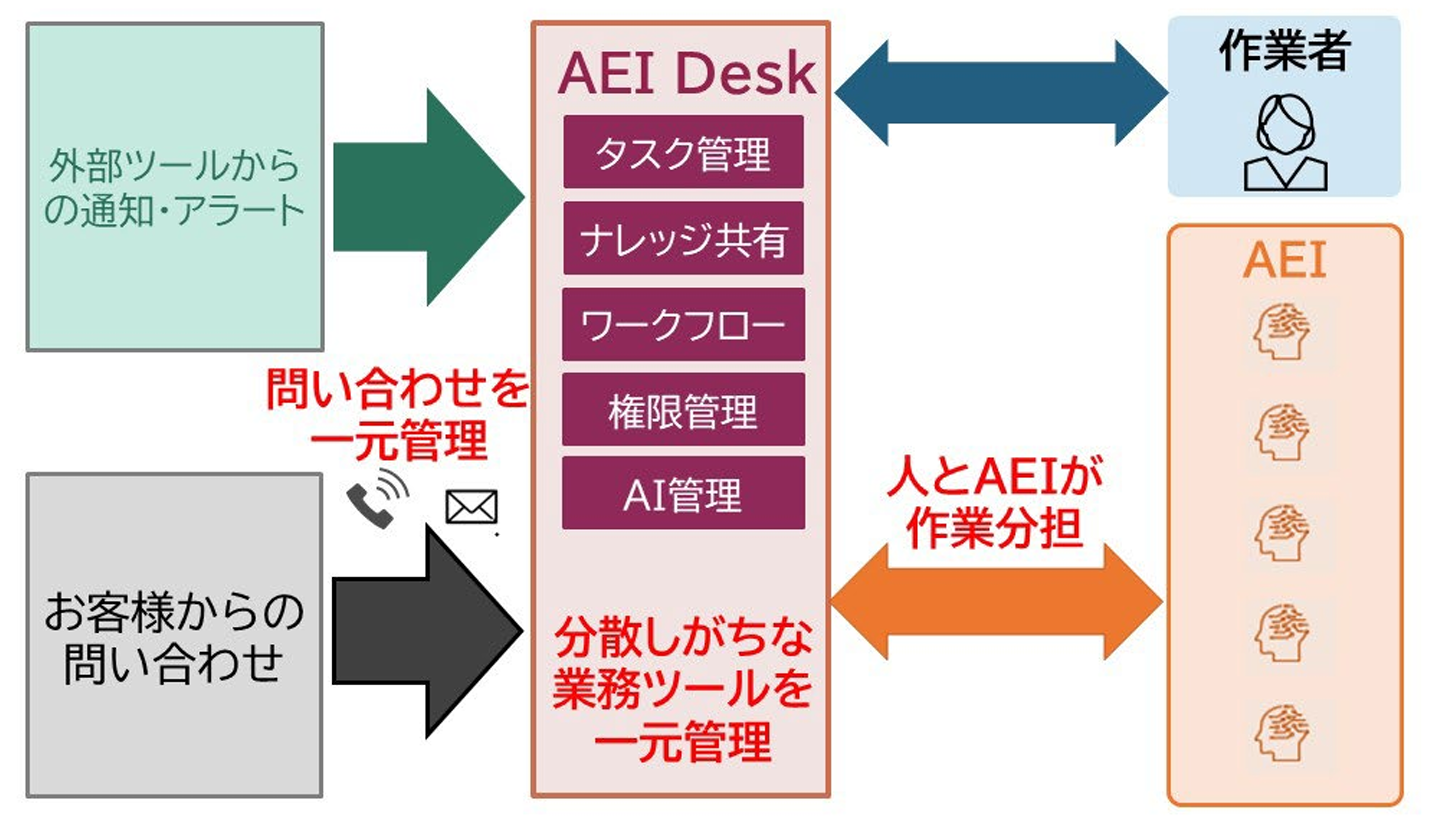

丸紅グループと開発を進める「AEI Desk」があります。これは「AEI」と接続することで、人と AI の協働作業を実現し、人間1人あたりの生産性を向上させるプラットフォームとなります。 このプラットフォームをまずはITの運用保守領域に適用しはじめています。

丸紅Gと開発するAEI Deskの概要

――ITの運用保守領域に「AEI Desk」を適用することで期待する効果を教えてください。

――小代氏

従来の IT システムの運用保守領域における課題として、電話やメールなど様々な連絡手段でお客様や外部監視ツールから連絡が来る中、様々な情報や連絡が一元化されていないことや、依頼事項や定常運用を実行するためのツールが多岐にわたることが課題となっていました。このことにより業務が煩雑になり生産性が低下しています。

この課題に対してAEI Deskはコミュニケーションチャネルならびに業務に活用するツール類を一元化できるため、業務効率化およびタスク実行時のリスクを低減できます。さらに、このAEI DeskにAEIが接続されることで、人間とAEIが作業を分担することができ、人間1人あたりの生産性向上を目指すことができると考えています。これにより最大で人間1人あたりの生産性を5倍まで引き上げられると考えています。

詳しくはこちらのリリースに内容を記載しています。

――まだ「AEI」を適用しようとしている分野はあるのでしょうか。

――小代氏

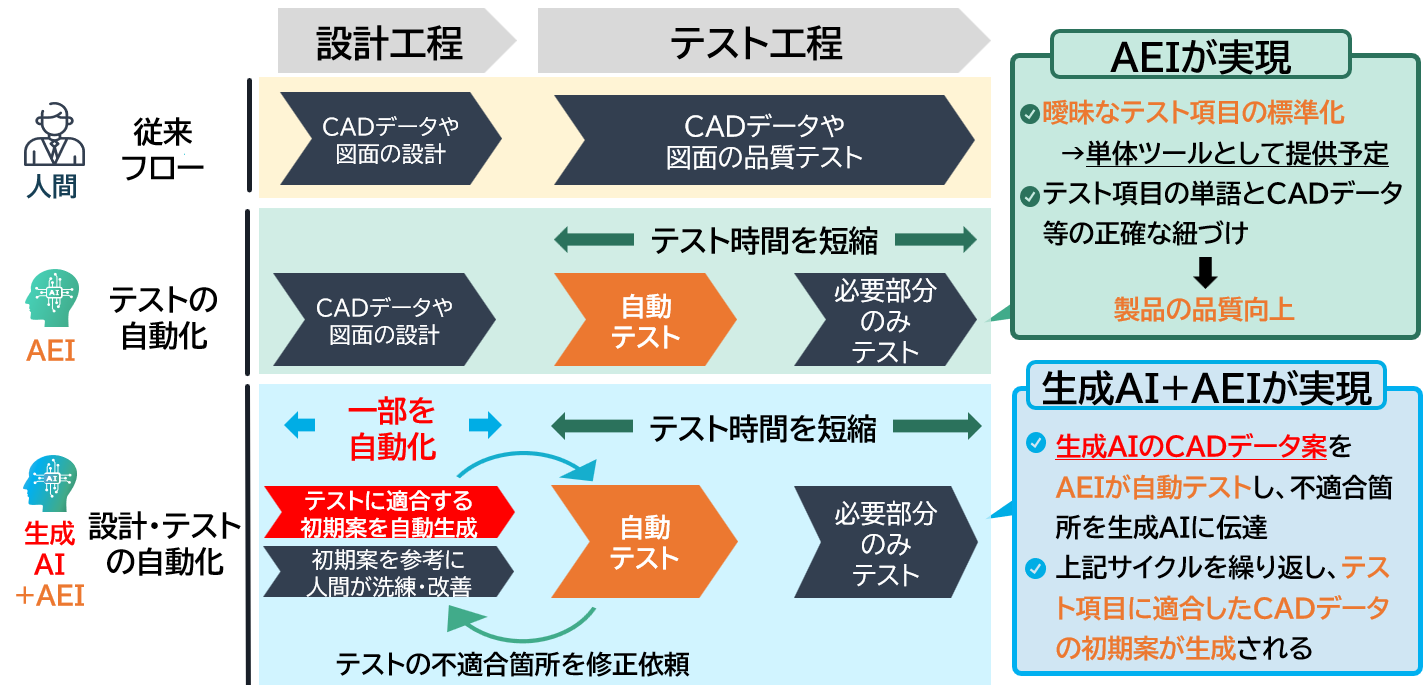

まだまだありますが、公表しているものですと、あと1つあります。製造業の設計分野に対する「AEI」の適用です。製造業の設計分野では、膨大な資料や専門的な知識、暗黙知に基づいて、日々設計作業や、そのチェック作業が行われています。一方で人手不足や技術者の高齢化が進む中で、設計作業やそのチェックのクオリティが低下するということが発生しています。弊社では複数のお客様からご相談いただき、それらの課題に取り組んでいます。

アビスト社と取り組む設計自動化の全体像

――具体的に「AEI」を適用することで実現したいことを教えてください。

――小代氏

まず設計作業そのものをAIに行わせたいというニーズがあります。ただ、これにAIや生成AIを適用しても、部品同士が接合しなかったり、部品が足りなかったり、複数の問題が発生します。ここに対して「AEI」のルールベースの考えを適用することで、最低限の設計ルールを満たしながら、現実的な設計を「AEI」に作らせることが可能になります。

また、チェック作業については、そのチェック項目自体が曖昧に書かれていたり、チェック項目と設計データの紐づきが曖昧だったりします。ここを「AEI」に解消させることで、機械が理解できる形にチェック項目と設計データを変換し、自動チェックをかけることが出来ます。

詳しくはこちらのリリースに内容を記載しています。

――まだまだ「AEI」の適用を考えている分野があるとのことでした。今後の展望をお聞かせください。

――小代氏

AEIのキーワードは「労働力」です。私たちは信頼性の高い労働力としてAIを提供しようとしています。これは私たちの造語ですが「Workforce as a service」のような市場を作りたいと考えています。労働力をサービスとして提供する市場を作って、その第一人者になりたいという思いがあります。

――ありがとうございました。

—会社概要—

社名 :株式会社 pluszero(プラスゼロ)

住所 :〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-6-10 仙田ビル4F

代表者:小代 義行 / 森 遼太

設立 :2018年7月10日

HP :https://plus-zero.co.jp/

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら