生成AI

最終更新日:2024/04/05

AIで労災を防ぐ HumanSensing

AIで労災を防ぐ HumanSensing

AIsmileyは、NTTPCのAIパートナープログラム「Innovation LAB」のメディアパートナーとして、最新の活動やパートナー企業様へのインタビューを特設サイトにてお届けしております。今回は、人にフォーカスしたAI「Human Sensing AI」を提供し、デジタルの力で現場仕事を支えている東大発スタートアップ、株式会社Lightblue Technology 代表取締役 園田 亜斗夢氏に、起業のきっかけから事業や技術の強み、今後のビジョンについてアイスマイリーの伊藤がお話を伺いました。

株式会社Lightblue Technology 代表取締役 園田 亜斗夢氏

――本日はよろしくお願いします。はじめに、貴社の成り立ちについて教えてください。

――園田社長

Lightblue Technologyは私が修士1年の時に起業した、現在5年目の会社です。

起業のきっかけは大きく二つあります。

一つ目は、母の実家が林業を営んでいることです。林業は最も労災発生率の高い産業であり、実際に怪我をされている従業員の方の話を祖父母から聞いていました。そのような様子を耳にしていくうちに、デジタルの力で事故を少しでも減らせたら、という思いが膨らんでいき、当社の主な事業である「人にフォーカスした画像解析」を始めるに至りました。

もう一つは、現在人工知能学会の理事を務めている、鳥海教授の研究室に在籍していたことです。「AIと機械学習の技術の社会応用」といった点に力を入れていた教授の姿勢に感化されたことも、起業の大きなきっかけとなりました。

――実家の林業が原点だったのですね。

――園田社長

はい。

そのうえで私たちは建設業をはじめとした様々な現場に安全と能率化を支えるAIを導入し、「リアル空間にアルゴリズムを導入し、デジタルの恩恵をすべての人へ」を企業理念とし、経営しています。

――企業理念は具体的にどのようなことを指しているのでしょうか。

――園田社長

例えばデスクワークをしている人たちは、デジタル化や、昨今のリモートワークの推進等のおかげでとても働きやすくなっています。

子どもの授業参観があった時に、私たちはリモートワークを活用すれば比較的半休を取りやすいですが、建設現場に出勤されている方は簡単に休みを取れませんよね。

ただ実際には、現場でも管理者自身が常時そこにいる必要はない、というパターンもあります。そういった場合に、今まで一つの現場に一人必要だった管理者が、AIを活用することで一人でも複数の現場を見ることが可能になります。

また、作業者に対しても効率化が図れるため、工程にゆとりができます。

危険物との距離推定(単眼カメラ)・作業者状態把握

――園田社長

現場の安全面に関しては、AIを用いることで危険を未然に防げるケースが多々あります。特に効果があるのが、複数のものを同時に監視したり、長時間一定の個所を監視したりするような場合です。

不安全行動検出

――人間よりもAIの方が向いている印象はあります。

――園田社長

そうですね。人間が行うには退屈な作業もしっかりとこなせることがAIの強みでもあります。

ただ、実際にヒアリングを進めていくと導入する以前の問題として、慣れや経験から認知バイアス※を起こし、上層部も現場の人も安全管理に対するモチベーションが低い、というパターンが少なからずあります。私たちはこのようなクライアントに対し、できるだけクリアに、隠し事をせず、自分たちの技術をアピールしていく必要があります。

なぜなら、まだ一般にはAIは敷居が高いと思われているうえ、不信感も少なからずあるため、まずはそれらのイメージを払拭する必要があるためです。私たちは、デジタル化とは一見関係なさそうな業界に対してこそ、より安全に、より能率的に作業を進められるようにデジタル技術の恩恵を届けていきたいと考えています。

※自分の思い込みや周囲の環境等により、非合理的な判断をしてしまう心理現象。

――ありがとうございます。次に、貴社の事業について教えてください。

――園田社長

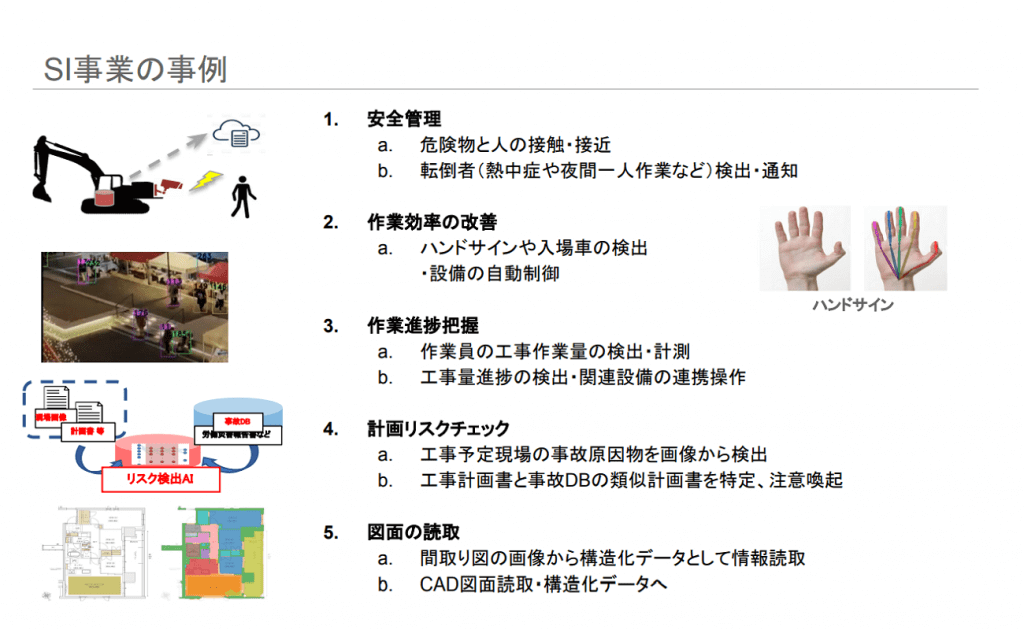

当社は、SI事業、パッケージ事業、可視化・分析プラットフォーム事業の三つの事業を行っています。売り上げの大半を占めるSI事業は、Human Sensing AIを中心とした、機械学習全般の依頼に対して対応しています。パッケージ事業ではSI事業をもとに、クライアントのニーズごとに調整・提供しています。具体的には建設現場の安全管理、商業施設の分析、カメラの映像解析などを行っています。

――園田社長

可視化・分析プラットフォーム事業は、収集したデータを可視化し、作業工程の見える化を推進するものです。通常は監視カメラ一つにしても、撮りっぱなしにしておくことが殆どですが、これらをデータベース化することによって、より扱いやすい形に変えていくことができます。

――提供のみでなく、解析まで行っているのですね。

次に、先ほど触れていた、Human Sensing AIについてご紹介ください。

――園田社長

先述した三つの事業を支えているのが当社のHuman Sensing AIで、これは人の動きの解析に特化した画像・映像解析AIです。

具体的な使用例として、工場の作業工程の解析が挙げられます。

Human Sensing AIは映像を画像として処理するのではなく、映像のまま処理できることが特長です。これにより、人の部位の動きを流動的に捉えることができるため、通常のAIでは難しいような動きや工程の解析にも活躍しています。

例えば、ねじを二回に分けて締める、という工程を誤って一回しか行わなかった場合、通常の検品では見落としてしまう可能性があります。

しかし、Human Sensing AIによってこの部分の作業工程そのものを解析することができれば、外見では気づけないエラーをあらかじめ発見することが可能になります。

工程別に人の動作は様々パターンがあり、これを骨格(腕)の動きから見分けられる

――ヒトにフォーカスした強みがここで生かされるということですね。

――園田社長

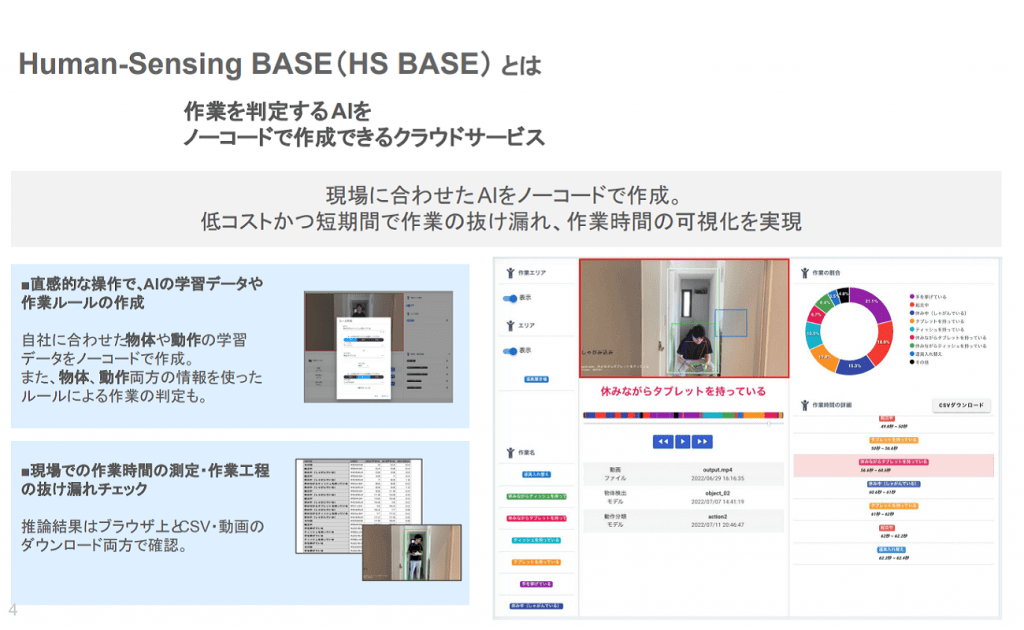

ありがとうございます。加えて、Human Sensing AIを基にしたクライアント向けツール「Human Sensing BASE」は、ノーコードで誰でも使いやすいように設計されています。例えばしゃがんでいる、立っている、の他にも「物を持ってしゃがんでいる」のような、「複雑なif文」も簡単に作ることができ、教師データとして使うことができます。

――では、今回Innovation LABのパートナーとして加入し、どのようなことを期待していますか?

――園田社長

Innovation LABでは、不当な競争や腹の探り合いではなく、お互いを高めあいながら協力関係を構築できるベンダー様と交流したいです。

現在のAI業界では投資先が一極集中していることが問題点だと考えています。これはクライアントとの間だけではなく、ベンダー同士でもそのような傾向があります。何が起こるかわからない、まだまだ発展していくであろう業界にも関わらず、パワーバランスが一極集中してしまうと、健全な競争が生まれにくくなってしまいます。

ひとくくりにAI事業といっても、ベンダーによって得手不得手があるのは当然です。お互いの強みをわかっていて、全体として相互援助のようなシステムを構築することができれば、より効果的に業界を発展させていくことができるのではないでしょうか。

――競争相手でありつつ協力関係を築け、お互いを高めあえる関係性を構築したいということですね。

――園田社長

はい。そして企業理念にもあるように、私たちはAIに対する間口を広げ、デジタルの恩恵をあらゆる人に届けたいと考えています。これはInnovation LABに限った話ではありませんが、クライアント側とベンダー側のAIに対する意識のずれを埋めることも重要です。特に今までデジタルとあまり接点のなかった業界では、AIは敷居が高いという感覚が一般的かもしれません。

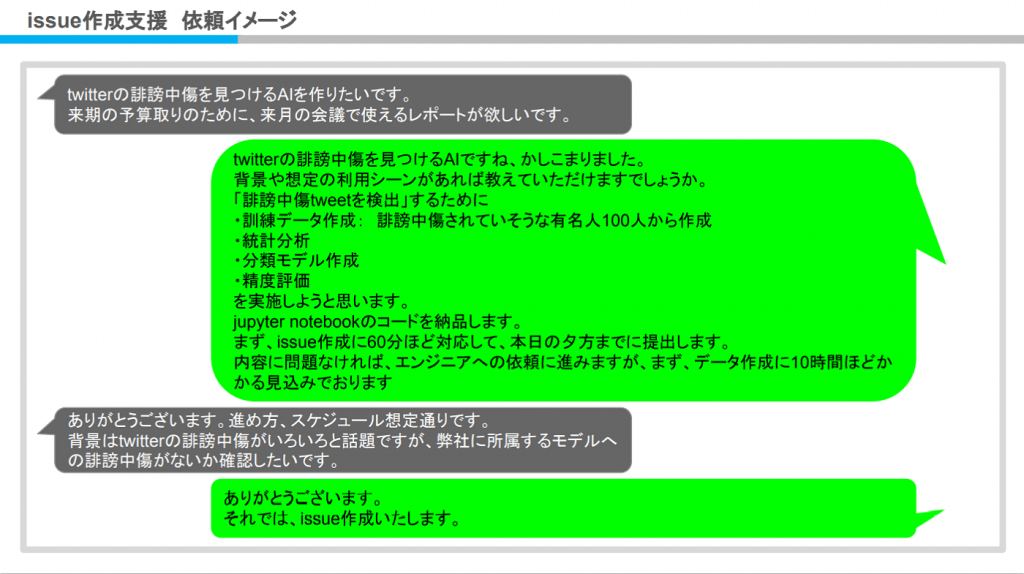

当社はそのようなクライアントに向けて、AIの間口を広げるために、オンライン完結型のR&Dアシスタントの新プランを用意しました。わかりやすく言うならば、AI版のオンライン秘書、のようなイメージをしていただければいいかと思います。月あたりの時間をクライアントに買ってもらい、スキルに合わせて窓口を専任にすることでツーカーの関係を実現していることが特長です。

――あまりAIのことは分からないけど相談しながら導入してみたい、というクライアントには嬉しいサービスです。

――園田社長

ありがとうございます。

そしてInnovation LABは、ベンダーや研究者だけではなく、様々な業界から「AI分野におけるイノベーション」という同じ目的に向かって集まっているコミュニティです。

AIについて全然知らなかったクライアントが、この新サービスの導入をきっかけに後々Innovation LABに関わってくる未来もあるかもしれませんね。

――最後になりますが、今後のビジョンをお聞かせください。

――園田社長

これは中長期的な目標になるのですが、よりファイナンシャルな課題にも取り組んでいきたいと考えています。

建設業を含む現場仕事の人たちは体が資本です。皆いつかは体が動かなくなって働けなくなる、稼げなくなる、とは思っていますが、じゃあいつから動かなくなるか、といったことまでは本人含め誰にもわからないですよね。明日急に大けがをする可能性もあるわけです。

まだはっきりとこういった事業にしたい、という形ができているわけではありませんが、現場で勤めている人たちがデジタルの力によって、働けなくなった後のことやリスク等を考えるきっかけになってほしいという思いがあります。

――安全をデジタルの力で支えている貴社だからこそ、できるビジョンかもしれません。

本日は貴重なお話をたくさんお聞かせいただきありがとうございました。

今回インタビューをさせていただき、Lightblue Technologyやクライアントのみならず、AI業界、建築業界全体の未来のために、熱量をもって取り組んでいる点が印象的でした。

Innovation LABは、ベンダーだけでなく自治体や研究機関、メディアなど様々な団体が参加しているプロジェクトです。

今回加入したことで起こる、他団体との相互作用によって、ますますの発展を期待したいですね。

インタビュー:伊藤 大樹

文:伊藤 拳

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら