生成AI

最終更新日:2024/04/11

株式会社アイアクトが提供するAIチャットボット「Cogmo Attend」は今や業界屈指の導入実績を誇り、高い継続率を実現しています。AIチャットボットのジレンマであった「期待と現実のギャップ」を打ち崩したアイアクトでは、『利用者が「使いたいAIチャットボット」を作るためには、運用者が「育てたいAIチャットボット」でなければならない』と考えています。

今回は、取締役CTOを務める西原氏にお話を伺いました。

株式会社アイアクト 取締役CTO 人工知能学会会員

――アイアクトはAIチャットボット黎明期から活躍されていていますが、チャットボット市場におけるお客様の傾向に変化などはありますか?

――西原氏

「年を重ねるごとに、AIに対する抵抗感が徐々に緩和され始めている印象があります。特にDXは数々の企業で勢いをもって対応されているところで、その取り組みの一つとして『チャットボットを入れなければ』という意識がお客様から伝わってくることが多くなりましたね」

――遠隔ニーズや既存システムとの連携など、新たなニーズも出てきているのではないでしょうか?

――西原氏

「つい先日、お客様に『コロナ期間』の問い合わせ対応状況について、アンケートを取ってみました。すると、『社内のイントラが使えなくなってしまったので、Teamsに連携させたいとか、既存チャットツールのなかにチャットボットを入れたい』というご相談が即座に寄せられ、早急に対応しました。やはり、分散出社や、社内システムにアクセスできないという状況が解決されていない現状では、遠隔ニーズに対応したい、既存システムとの連携したいというご要望はますます増えていくでしょう」

――本日は御社の考える「使われるチャットボット」についてお話を伺いたいと思います。御社のCogmo Attendが他社製品と比べ、極端に高い継続率を誇る理由はどういったところにあるのでしょうか?

――西原氏

「よく『使われないチャットボットは、精度の低いチャットボットだ』などと言われることがありますが、当社にも、乗り換え検討中のお客様から回答精度を改善できないかとご相談いただくことがあります。当社のチャットボットはセッション数や問い合わせ数が落ちないことを導入企業様から評価いただいておりますが、要因としては利用者側の目線を最優先に考えていることが大きのではないかと思います。例え誤答をしてしまっても、その間違いをすぐに抽出できて正答を返せるように簡単にチューニングできたり、また、想定していなかった質問の回答を拾ってすぐに回答を用意できたりといった柔軟に対応していくことが『使われるチャットボット』には必要な仕様であると考えています。このようなことができる製品であるだけではなく、お客様の運用を支援するチームがありますし、お客様で運用が難しい場合には弊社でゴールをめざして運用を代行することもできます」

――「CSVでアップロードするだけ」というチャットボットに興味をお持ちの方も多い印象ですが、どのようにお考えでしょうか?

――西原氏

「CSVでアップロードするだけで、だれでも簡単に再学習・チューニングできる点、魅力的に思われる方も多いですね。一方で、100~200問もあるFAQに対し、毎回CSVで大量の回答をアップロードするというやり方は非効率に感じる場合があります。

例えば、会社携帯、社員証を忘れたときの対処法について聞きたい場合、「会社スマホを持ち忘れました」「入館証を家においてきました」など、同じような質問なのに、表現や言い回しの異なるもの一つ一つをつぶしていくやり方では、ブラックボックスの中の学習を進めていくだけで、骨が折れるし、後々何をしてきたのかわからなくなってくると思います。

その点、うまく回答できなかった質問に対しては、学習以外の方法で手作業で回避設定できるようなシステムの方が『実は』コストが低く、運用側自身でチャットボットの中身を把握できるようになります。運用に馴れた人にとっては、この方法の方がやるべき作業が明確化しており、運用を負担として捉えにくいですよね。ですから、我々はあえて、学習コストに苦戦するよりは、運用コストを下げることを重要視しています」

――なるほど、学習コストに工数を割くよりは、着実に育てるように精度を高めていくのがいいんですね。

――西原氏

「はい、企業規模や用途によって運用方法に向き不向きがあるとは思いますが、簡単にコツコツ学習させていくことで、回答精度の向上を図るのは、運用者にとって非常に分かりやすいんです。なにより精度向上へのやる気も出ます。社内問い合わせ対応でご利用いただいているA社さんでは、1社で10もの中規模チャットボットを作り、各部門でそれぞれ運用しながら使っていただいていいます。そちらでは、社内で連携を取り、最適な運用を模索、共有しながら、全社的に高い利用率が成果として出ておられます」

――AIチャットボットに対しての「使えば使うほど賢くなる」という期待と現実にはズレがあるように思うのですが、自動学習というワードをどう解釈すべきなのでしょうか?

――西原氏

「チャットボットは本来、膨大な回答の中から一番最適なものを効率よく提示するためのものです。その用意した回答の中から最も多く選ばれた選択肢が何だったかを分析し、正解として選ばれたものを自動推薦できるようになることが、現段階のAIチャットボットにおける自動学習です。

もちろん、『使えば使うほどAIチャットボットは賢くなる』という認識も間違っておらず、プログラムで作ることは可能なのですが、月に数千~数万くらいの問い合わせ数で考えた場合、たくさんの正解データを入れてもAIロジックに落とし込んで精度が上がるかと言われると、そうとは言い切れません。

そもそも自動学習が行われる前提として、ユーザーが正解を正解だと教えてくれなければ意味がありません。例えば、冷たい飲み物が欲しいとき、「冷たいものをください」と聞いたとします。『扇風機ですか?』と返ってきたらそれは違うので「違います」と返すでしょう。ですが、『アイスコーヒーですか?』という正しい答えがきたときに、「そうです、ありがとう」という報酬をあげる行為がないがしろになってしまっていることが大半です。つまり、不正解のデータはどんどん溜めても、正解である冷たいもの=アイスコーヒーという紐づけが行われていなければ、後者の意味での自動学習はされません」

――そうすると、チャットボットにAIが搭載されることにどのようなメリットを生むのでしょう?

――西原氏

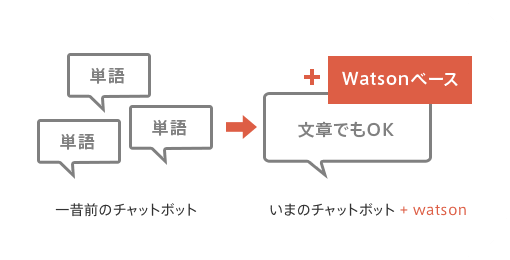

「AI非搭載のチャットボットであれば、ボタンのシナリオ型、あるいは、検索ワードをヒントに回答と結び付けたりといったものが一般的でしょう。一方、AIチャットボットに優れているのは、自然文を処理でき、なおかつ、質問の内容を広く拾えることです。要は、質問の情報を分解し回答を検索できるということで、例えば、物件探しにおいて「池袋の3000万で2LDK」とAIチャットボットに聞いてみると、「池袋」「3000万」「2LDK 」の3つを分解し、3つの条件にあてはまる物件を提示してくれます」

――こんな複雑な処理ができれば、活用領域はさらに広がっていきますね。

――西原氏

「一問一答型ではなく、一つの質問でこのように細かい内容まで正確に対応できると、様々なコミュニケーションのプラットフォームとして使っていただけるようにもなります。単なるFAQ対応というシステムだけでなく、より広域的かつ高度に使うことができます」

――AIチャットボットへの期待度は日に日に増しているかと思います。アイアクトではどのようにしてお客様の期待に応えてくれるのでしょうか?

――西原氏

「冒頭でもお話ししたように、リモートワークが進むと、業務自動化・効率化も進んでいくのは必然の流れです。AIチャットボットは今後、あらゆる面でのインターフェースとして使われるようになると思います。従来では各既存システムに個別でログインしながら調べものをしたり、依頼を投げたりということがほとんどだと思いますが、今後は何をするにもAIチャットボットが間に入り、様々な局面でビジネスのつなぎ役になるでしょう。

最近の導入事例を挙げると、当社のAI検索システム「Cogmo Search」とAIチャットボット「Cogmo Attend」を組み合わせ、ノウハウの継承などに活用いただいている例もございます。新人研修や社員教育が進めづらい中で、チャットボットを窓口に複雑なマニュアル検索にも対応したいという、まさに理想的な活用例も実現し始めています」

――今後、チャットボットはどのように社会に実装されていくのでしょうか。御社のビジョンなどあれば教えてください。

――西原氏

「Webサイトがすべてチャットボットに置き換わるということを想定しており、WebサイトというこれまでのプラットフォームでやっていることはすべてAIチャットボットで代用できるようにしていきたいと考えています。AIが搭載されていないチャットボットのシステムは20年前のWebサイトと同じで、ページがリッチになったり検索ができるようになったり、ユーザー別にフラッシュが切り替わったりという発展を経て多機能化してきました。それらWebサイトで実現してきた発展は、チャットボットにAIを掛け合わせることで踏襲できると考えています。当社では、Web制作会社でAIチャットボットを提供する立ち位置にあるからこそ、チャットボットをWebで必要な様々な機能と連携させ、Webサイトに代わるプラットフォームとして発展させていきたいと考えています」

AIチャットボットの導入・運用は難しく、費用もかかります。失敗では終われないからこそ、相談するベンダー選びは慎重にならなければなりません。アイアクトはこれまでの実績と経験からあなたのビジネスに最適なものを提案してくれます。社内問合せ、Webマーケテイング利用、規模の大小は問わない支援実績も魅力。チャットボットの分からないことがあれば、まずはアイアクトに相談してみてはいかがでしょうか?

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら