生成AI

最終更新日:2025/04/01

IT企業からAI企業へ。GMOメディアインタビュー

IT企業からAI企業へ。GMOメディアインタビュー

AIの進化が加速する中、多くの企業がその活用方法を模索しています。GMOメディア株式会社も、これまでIT企業として成長してきた歴史を持ちながら、現在はAI技術を取り入れたサービス開発に積極的に取り組んでいます。その代表的な事例の一つが、教育現場の負担を軽減するAI活用サービス「コエテコStudy byGMO」です。

本インタビューでは、GMOメディア 代表取締役社長 森 輝幸氏とサービス開発部 コエテコカレッジグループ シニアエンジニア冨髙 辰海氏に、AI活用を進めることになった背景や、具体的な技術の特徴、そして今後の展開について詳しくお話を伺いました。

左:代表取締役社長 森 輝幸氏 右:サービス開発部 コエテコカレッジグループ シニアエンジニア 冨髙 辰海氏

――本日はよろしくお願いします。まずは、貴社の概要についてお聞かせください。

――森社長

当社は2000年に創業しまして、当初はポイント関連のサービスを主軸に展開していました。最近では、ポイント関連サービスに加え、カジュアルゲームサービスや、美容医療や学びの領域に特化した事業も展開しています。

私自身としましては、2001年にGMOメディアの役員になり、2002年から社長を務めています。20年以上にわたり、IT業界の変遷を見てきましたが、今まさに「IT企業」から「AI企業」へ進化する必要があると考えています。

――貴社がAI活用を本格的に進めるようになったきっかけは何でしょうか。

――森社長

きっかけは15年ほど前に遡ります。日本のAI研究の第一人者である東京大学の松尾豊先生とご縁があり、彼のゼミでWeb工学に関するビジネスプランコンテストに審査員として関わっていました。そこで、AI技術の可能性に触れる機会があり「確実にAIの時代が来る」と感じたことが最初のきっかけです。

その後、松尾先生が本ディープラーニング協会(JDLA)を立ち上げ、当社も過去問がない中、第1回「G検定」から合格者を輩出するなど、早い段階から取り組みを始めました。そこから本格的にAIに取り組み始めましたね。

実際に2022年11月にChatGPTが登場するまでにも、以前から運営していた小説投稿サービスにAI画像生成サービス「Midjourney」を活用して、背景や表紙の画像を生成する取り組みなどを実施しました。

――早くからAIの可能性を見出し、取り組みを始められたのですね。AI活用を進めるうえで、AI人材育成が重要になってくると思います。AI人材の育成に関してはどのような施策を行っているのでしょうか。

――森社長

当社では、総務や営業、カスタマーサポートなど、エンジニアに限らず、すべての社員にAIの基礎知識を身につけてもらう取り組みを進めています。JDLAが提供している「AI For Everyone」という研修プログラムを導入し、入門編として全社員に受講してもらっています。

また、G検定やITパスポート試験の受験も奨励しており、資格取得者にはインセンティブを支給しています。特にITパスポートについては、全社員を対象に受験を推奨し、現在、社内の取得率は95%に達しています。G検定においても、取得率は57%と半数以上の社員が合格しています。

――実際に、社員の意識や業務の進め方に変化はありましたか。

――森社長

大きく変わりましたね。特にカスタマーサポート部門では、AIを活用した問い合わせ対応が定着し、業務効率が大幅に向上しました。

AIエージェントとして機能しており、管理画面との連携により回答に必要な情報を取得することができるようになったため、対応可能な範囲が大幅に拡大しました。※取得する情報は限定されており、情報セキュリティ対策を徹底しています。

カスタマーサポートのAIエージェントは、もともと非エンジニアのスタッフ2名がメインで進めており、今では社内1のプロンプターになっています。

――社内で生成AIを業務に活用する取り組みが進んでいるのですね。サービスとしては生成AIを活用した教育サービス「コエテコStudy byGMO」を開発されていますね。サービスの概要を教えていただけますでしょうか。

――森社長

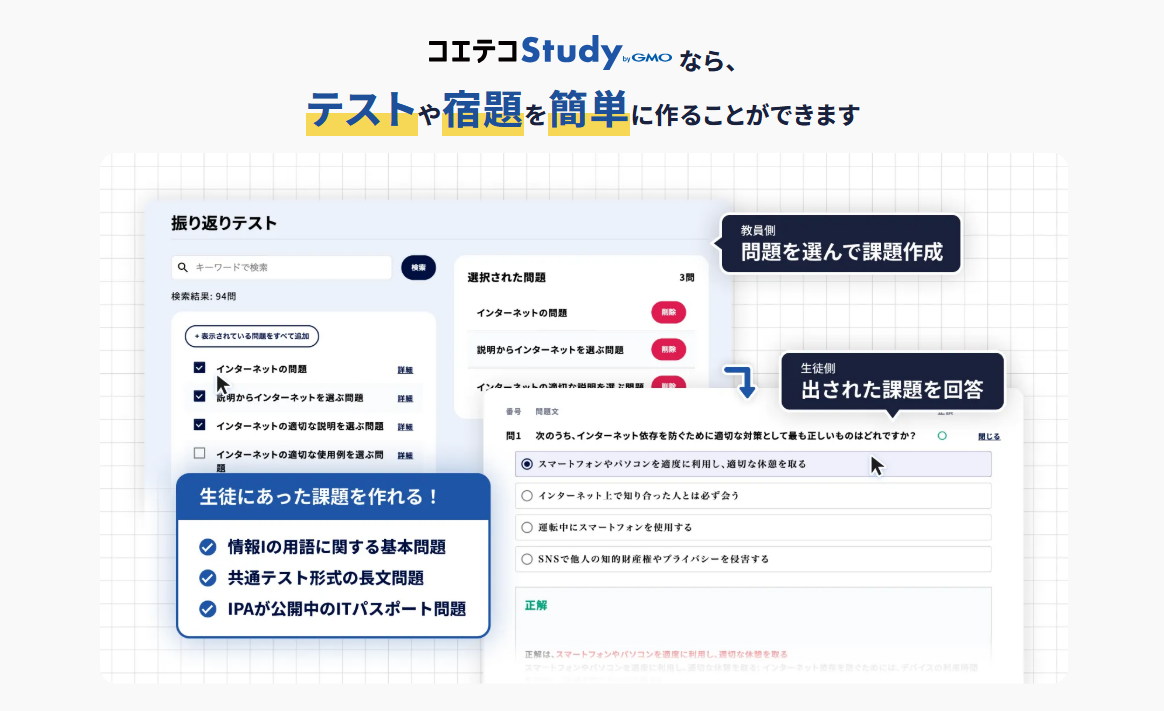

「コエテコStudy byGMO」は、AIを活用した教育支援サービスで、高校の科目「情報Ⅰ」の小テストや定期考査の作成・採点の負担を軽減することを目的としています。

もともと当社は、eクイズサービスを提供しており、その問題作成に生成AIを活用していました。「コエテコStudy byGMO」にもその技術が活用されており、特許も取得しています。当社では、その技術を「クイズGPT」と呼んでいます。

「クイズGPT」は、目的に応じた情報ソースを読み込ませることで、生成AIによってキーワードを抽出し、そのキーワードに関連するクイズを作成することができる技術です。これを応用することで、教科書の内容をもとに、小テストや定期試験の問題を自動で作成する仕組みを構築しました。

――「コエテコStudy byGMO」が誕生したきっかけは何でしょうか。

――森社長

「コエテコStudy byGMO」の構想が生まれたのは、全国高等学校情報教育研究会の会長と食事をした際のことです。その席で、「先生たちは日々の授業準備に追われ、小テストの作成が非常に大きな負担になっている」という話がありました。

私は以前から「クイズGPT」の技術をさらに応用できないかと考えていたため、直感的に「当社のクイズ作問技術を応用すれば、この課題を解決できるのではないか?」と感じ、「コエテコStudy byGMO」の開発がスタートしました。

――現場の実際の課題から生まれたサービスなのですね。開発はどのくらいの期間で行われたのでしょうか。

――冨髙氏

一般的に、新しいプロダクトの開発には半年以上の時間を要することが多いですが、「コエテコStudy byGMO」は、わずか2ヶ月半という異例のスピードでリリースにこぎつけました。

5月中旬頃に構想が固まり、エンジニア数名の小規模チームを発足し、そこから要件定義や設計などを進めました。先生方からの要望をすり合わせながらまずは最小限の機能を実装し、8月には、全国高等学校情報教育研究会という情報科目に関する国内最大規模の研究会で展示を行いました。

――非常に短期間でリリースされたのですね。

――冨髙氏

現場の先生方が「すぐにでも使いたい」というニーズを持っていたことが、開発を加速させた要因の一つでもあると感じています。

研究会後も、先生方から寄せられる要望に迅速に対応しながら開発を進めた結果、8月の発表当初と比べて、現在は3倍の機能がアップデートされていると言えます。

――開発にあたり、技術的な特徴があれば教えてください。

――冨髙氏

当社では、AI技術の研究や検証を行う「AIチーム」と、それを製品に落とし込む「プロダクトチーム」が連携しながら開発を進めています。

AIチームが常に検証を行っているため、開発時に工程をどのように分解すればよいのか、各工程でどのLLMが最適かといった知見が蓄積されています。現在、プロンプトも数万字を超えるレベルになっており、それらノウハウが当社の強みであり、他社との差別化要素だと思います。

また「コエテコStudy byGMO」には、一つのAIモデルに依存せず、複数のLLMを適材適所で組み合わせる「オーケストレーション」という手法を採用しています。これによりテーマの選定や、問題文、選択肢の生成など各工程において最適なLLMを活用し、精度の高い問題生成を実現しています。

――生成AIにはハルシネーションの問題がついてまわりますが、ハルシネーションの部分はどのように対応されたのでしょうか。

――冨髙氏

問題を生成する際にはRAGという技術を活用し、ハルシネーションを低減しています。また、ある程度のハルシネーションを許容できる特許技術を開発し、採用しています。

例えば、〇×問題では、AIが誤った内容を生成したとしても、それを「誤答として正しく機能する問題」として許容する仕組みを採用しています。一方で、回答が2つ生成されてしまうような誤りについては、すべて人の手でチェックを行い、品質管理を徹底しています。

――森社長

ハルシネーションの発生率を分析したところ、3000問生成して約1%でした。ただし、カテゴリーごとに発生率が異なるため、特に誤りの多い分野は重点的にチェックを行い、品質向上に努めています。

さらに、オンデマンドで生成される問題については、最終的に先生が監修し、生徒に配布する仕組みを導入することで、より安全に利用できるようにしています。

――実際に「コエテコStudy byGMO」を利用された先生方の反応はいかがでしたか。

――冨髙氏

一問一答や選択肢問題の生成以外に、共通テスト対策や定期考査向けの問題を作成できるかという要望がありました。

当初はハードルが高いと考えていましたが、試行錯誤の末にAIで対応可能になり、「今までになかった革新的なサービス」や「作問業務の負担が大幅に軽減された」といった声をいただいています。

――森社長

3月上旬に、都立高校で正式な期末考査の作成・運営に「コエテコStudy byGMO」が使用されました。問題作成を「コエテコStudy byGMO」で行い、CBT(Computer Based Testing)で試験を実施し、採点まで自動化する流れになります。

従来の試験では、問題作成、印刷・配布、回収、採点といった手作業での工程が多く必要でしたが、「コエテコStudy byGMO」とCBTを活用することで、先生方の負担を大幅に軽減できます。

これにより、先生方は本来の教育に集中する時間を確保でき、教育の質向上に寄与できると考えています。

――「コエテコStudy byGMO」は今後、どのように活用の場が広がっていくのでしょうか。

――冨髙氏

今後は、情報Ⅰの分野で導入を拡大しつつ、地理や数学などの他科目にも適用範囲を広げていく予定です。

さらに、専門教育の分野にも応用できる可能性があると考えており、核となるAI技術をどのように活用できるかを模索していきます。

――これまでのお話を伺って、貴社が人材育成の部分やサービス開発の部分でもAI活用を積極的に進めていることがよく分かりました。今後、どのような展開を考えているのでしょうか。

――森社長

最初にも述べましたが、これまで当社は、IT企業として様々なサービスを展開してきました。今後は「IT企業」から「AI企業」へ進化していくことを目指しています。

「コエテコStudy byGMO」以外にも、カスタマーサポートのAIエージェントをベースに、美容医療やプログラミング教育など、当社が知見を持つ業界に特化したAIエージェントの提供を検討しています。

――最後に、AIの進化が急速に進む中で、企業がAIを活用していくために必要なマインドセットについて、どのようにお考えでしょうか。

――森社長

企業がAIを活用する際に最も大切なのは、AIに対する抵抗感をなくし、積極的に試してみる姿勢を持つことだと思います。特に経営層がその意識を持つことが大事だと考えており、当社では日々AIに関する情報を発信し、社員が「AIを使ってみよう」と思うきっかけを提供することを重視しています。

また、当社では「ルビコン川を渡れ」という言葉を社内で共有しています。これは、「一度決断したら後戻りせず、前に進むしかない」という覚悟を持つことの大切さを示しています。AIに関しても、迷っている時間はありません。まずは試してみることが重要であり、実践しながら最適解を見つけていくべきだと考えています。

さらに、私たちは「去年の非常識は今年の常識」という考え方を大切にしています。AIの進化スピードは非常に速く、「これは無理だ」と思っていたことが、1年後には当たり前になっていることがよくあります。そのため、固定観念にとらわれず、新しい技術を柔軟に受け入れ、積極的に試すことが、AI時代を生き抜くための重要なマインドセットだと確信しています。

――本日は貴重なお話、ありがとうございました。

AIの発展は、かつてのインターネットの普及と同じように、数年後には企業や個人にとって「使っていて当たり前」のものになっていくでしょう。GMOメディアは、「去年の非常識は今年の常識」といったマインドセットを持ち、変化を恐れず、いち早くAIの活用を実践しています。

カスタマーサポートにとどまらず、教育や美容医療といった領域にもAI技術を応用し、業界ごとの課題を解決する「AIエージェント」の開発を進めるGMOメディア。これからの時代、AIを使いこなすことが企業の競争力を左右すると言われる中で、同社の取り組みは、多くの企業にとってAI活用のヒントとなるはずです。

AI時代の波に乗り、先駆者として進化を続けるGMOメディアの今後の展開に、ますます注目が集まります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら