生成AI

最終更新日:2025/10/17

GeminiとChatGPTの比較

GeminiとChatGPTの比較

企業におけるDX推進やAI活用が進む中、Googleの「Gemini」とOpenAIの「ChatGPT」は、業務効率化や情報収集に活用される代表的な生成AIツールとして注目されています。本記事では、両者の特徴や性能、活用事例を比較し、どのような用途に向いているのかを詳しく解説します。AIツール選定の参考として、ぜひ最後までご覧ください。

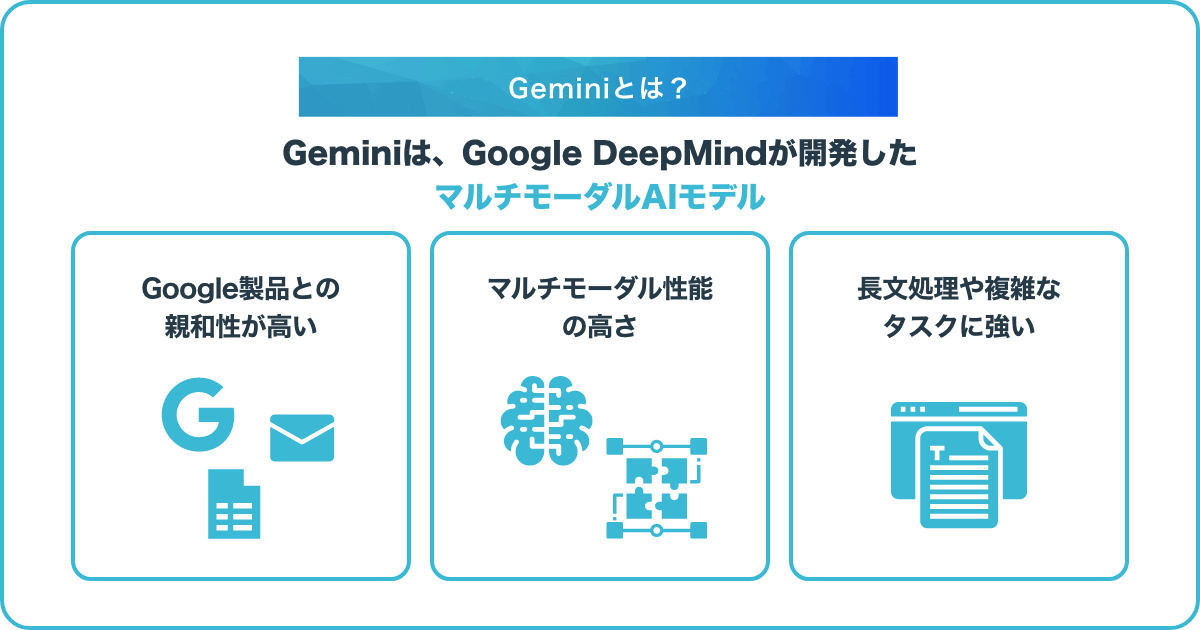

Geminiは、Google DeepMindが開発したマルチモーダルAIモデルで、テキスト・画像・音声・動画など多様な形式に対応できるのが特徴です。Gemini 1.5以降では、長文処理能力が大幅に向上しており、技術文書やコード解析にも強みを発揮しています。

GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートなど、既存のGoogle Workspace製品との統合がスムーズで、ビジネスにおけるAI活用を手軽に始められる点が評価されています。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

Gemini(ジェミニ)とは?料金・使い方・活用事例、アプリ最新情報を紹介

Geminiの一般的な特徴としては、以下の点があります。

Geminiは、GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートといったGoogle Workspace製品とシームレスに連携できるのが大きな特徴です。例えば、Gmailの下書きを自動作成したり、スプレッドシートの内容を要約するなど、日常業務に直結した使い方が可能です。

Geminiはテキストに加え、画像・音声・動画といった多様なデータ形式を一元的に処理できるマルチモーダルAIです。たとえば、動画から要点を抽出したり、画像を元にレポートを生成するような複合的な業務に強みを持っています。

Gemini 1.5は最大100万トークンに対応するモデルもあり、非常に長い文書や複雑な技術資料の解析が可能です。法律文書、研究資料、RFPなどの長文データを扱う場面で特に力を発揮します。

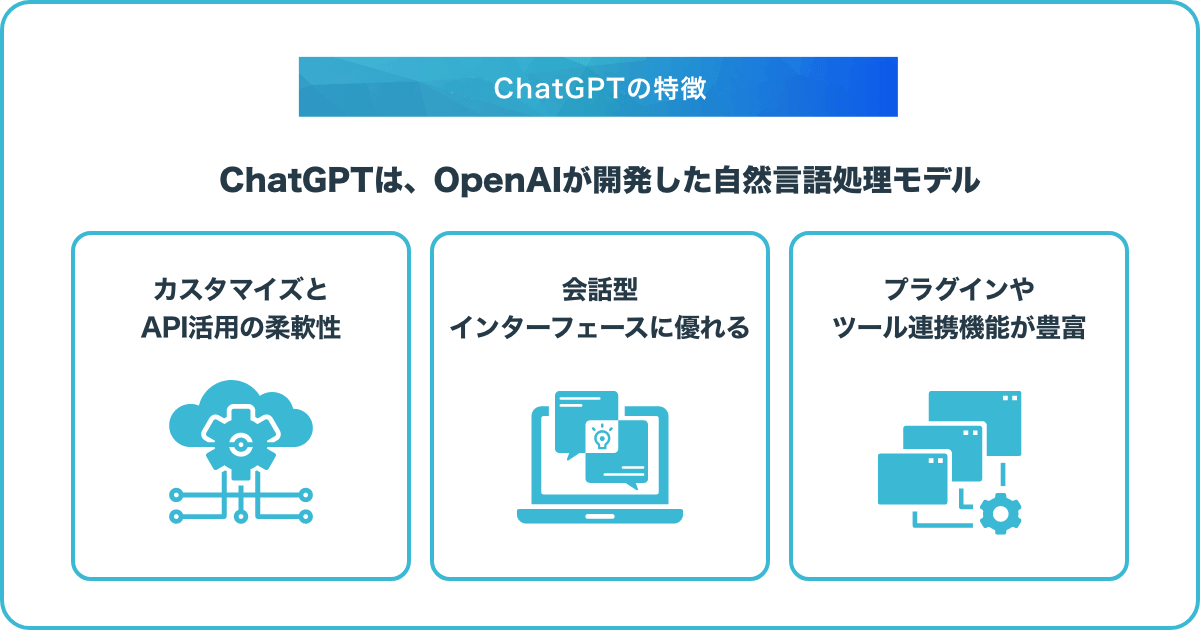

ChatGPTは、OpenAIが開発した自然言語処理モデルで、特にGPT-4以降は高度な文章生成、会話、コード生成、要約など多様な用途に対応可能です。ChatGPT Plusでは最新モデル(GPT-4.5やGPT-4-turboなど)を利用できます。

API連携やカスタムGPTの作成など、企業ニーズに応じた柔軟な対応が可能で、業務の自動化や顧客対応の効率化に多く利用されています。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

ChatGPTとは?使い方や始め方、日本語対応アプリでできることも紹介!

一方、ChatGPTが強みを持っている点は以下となっています。

ChatGPTは、OpenAIが提供するAPIを通じて自社アプリケーションや社内ツールとの統合がしやすく、RPAやノーコードツールとの組み合わせにも優れています。独自のカスタムGPTを作成することで、業務に特化したAIアシスタントを設計することも可能です。

ChatGPTは自然な対話を得意としており、ユーザーの意図をくみ取ったレスポンスが可能です。例えば社内チャットボットや顧客対応用のボットとしての活用では、利用者とのやりとりが他の生成AIよりもスムーズに行える可能性があります。

ChatGPT Plusユーザーは、プラグインやPythonコード実行、画像生成ツール(DALL·E)なども利用でき、情報収集・計算・画像作成など多機能な環境で業務を進めることができます・

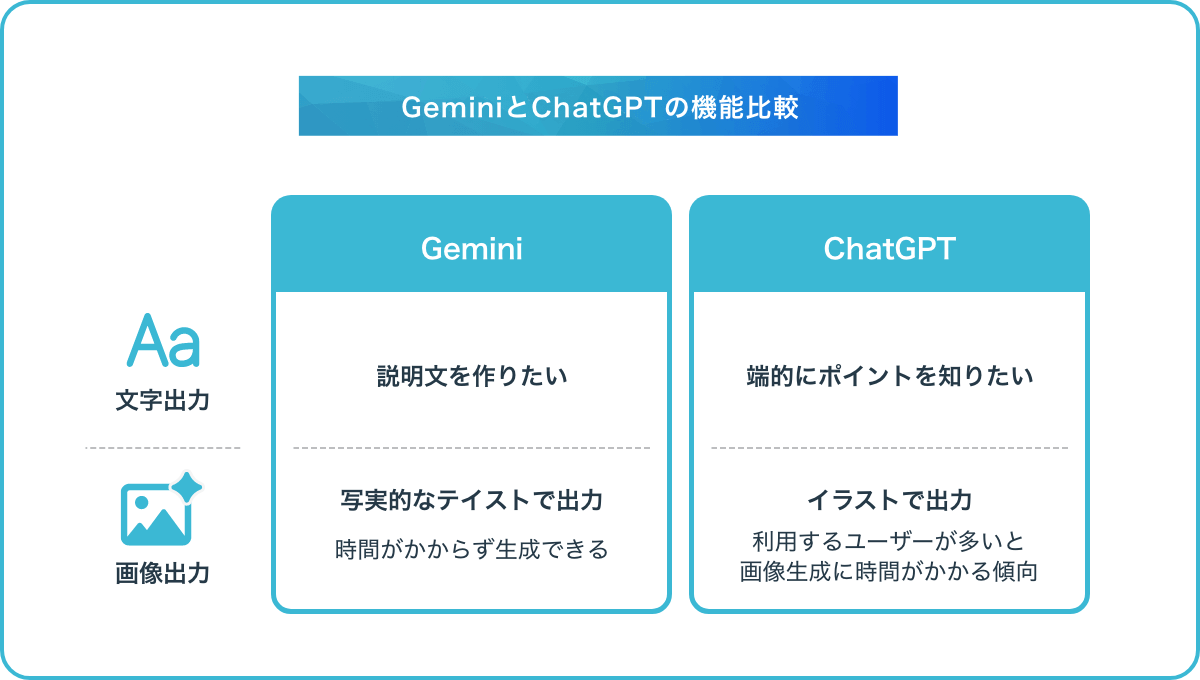

実際に、GeminiとChatGPTにはどのような機能の比較があるのか説明しましょう。

| 比較項目 | Gemini | ChatGPT |

|---|---|---|

| 開発元 | Google DeepMind | OpenAI |

| 有料プランの価格 | 月額2900円〜 | 月額20ドル(約3000円)〜 |

| マルチモーダル対応 | 画像・動画・音声全般 | 画像・音声対応、動画は限定的 |

| 日本語対応 | ◎ | ◎ |

| 長文処理性能 | 最大100万トークン対応 | 32Kトークン対応(GPT-4の場合) |

| 企業向け導入 | Google Workspaceと統合 | APIやカスタムGPTで柔軟対応 |

それでは、実際にGeminiとChatGPTの機能を利用してみましょう。

例えば、GeminiとChatGPTで「G検定についての説明」を作ってみました。

Geminiで作成した場合、以下のようになります。

G検定は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI(人工知能)やディープラーニングに関する知識を問う民間資格です。正式名称は「JDLA Deep Learning For GENERAL」といいます。「ジェネラリスト検定」とも呼ばれるように、AI・ディープラーニングの基礎知識を有し、それらをビジネスにおいて適切に活用する能力を持つ人材の育成を目的としています。

試験概要

目的: AIおよびディープラーニングの基礎知識を持ち、適切に活用できる人材を増やすこと。技術的な側面だけでなく、ビジネスへの応用や倫理的な考察まで幅広くカバーしています。

対象者: AIに関する体系的な知識を身につけたい方、DX・AI理解のためのリテラシーを習得したい方、AIを活用した企画を考えたい方など、職種・年代を問わず幅広い方が受験しています。

試験形式: 多肢選択式問題(約200〜220問程度)。オンライン受験(自宅受験も可能)で行われます。

試験時間: 120分

受験料:

一般: 13,200円(税込)

学生: 5,500円(税込)

再受験の場合(前回の受験から2年以内)は半額になります。

試験回数: 通常年3回程度実施されますが、年6回実施されることもあります。

試験範囲

G検定の試験範囲は、以下の分野にわたります。

人工知能とは: 人工知能の定義や歴史、人工知能分野で議論される問題(トイプロブレム、フレーム問題、弱いAI・強いAI、身体性、シンボルグラウンディングなど)

人工知能をめぐる動向: 探索・推論、知識表現とエキスパートシステム、機械学習、ディープラーニングなど

機械学習の概要: 基本概念、具体的な手法やその応用法、精度評価、データの扱い方

ディープラーニングの概要: ディープラーニングの基礎概念、ニューラルネットワーク、活性化関数、学習と最適化(勾配降下法、バックプロパゲーションなど)、損失関数など

ディープラーニングの要素技術

ディープラーニングの応用例

AIの社会実装に向けて: AIに必要な数理・統計知識、AIに関する法律と契約、AI倫理・AIガバナンス、時事問題など

難易度と合格率

G検定の合格率は、過去のデータを見ると60%〜70%程度で推移しており、比較的合格しやすい資格とされています。ただし、問題数が多く、出題範囲も広いため、しっかりとした対策が必要です。学習時間の目安としては、30〜50時間が挙げられています。勉強方法

公式テキスト・問題集: JDLA公式のテキストや問題集を活用することが基本です。

参考書・模擬試験サイト: 過去問は公開されていないため、市販の参考書や模擬試験サイトを利用して対策します。

オンライン講座・セミナー: AI初心者や独学に不安がある場合は、認定講座やセミナーの受講も有効です。

時事・法律問題対策: AIの進展は速いため、関連する法律や倫理、最新の動向に関する情報もキャッチアップしておくことが重要です。

G検定は、AI時代においてビジネスパーソンとして必要なAIリテラシーを身につけるための第一歩として、多くの企業や個人に注目されています。

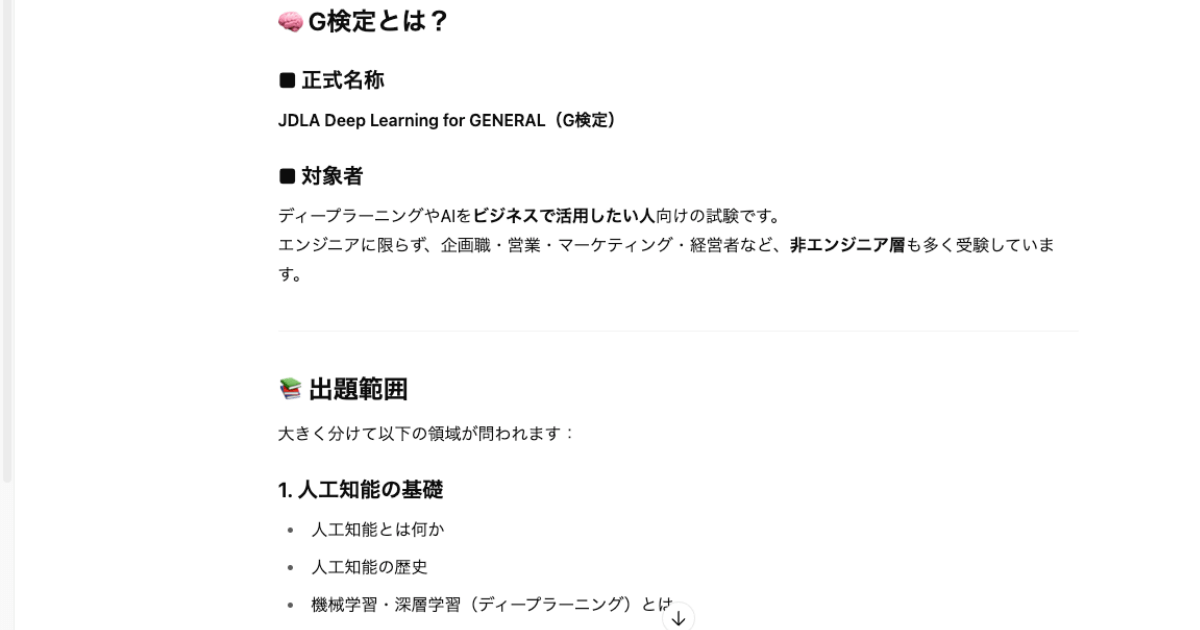

一方、ChatGPTでは同じ要件を入力すると、下記のようになります。

G検定とは?

■ 正式名称

JDLA Deep Learning for GENERAL(G検定)■ 対象者

ディープラーニングやAIをビジネスで活用したい人向けの試験です。

エンジニアに限らず、企画職・営業・マーケティング・経営者など、非エンジニア層も多く受験しています。出題範囲

大きく分けて以下の領域が問われます:

1. 人工知能の基礎

人工知能とは何か

人工知能の歴史

機械学習・深層学習(ディープラーニング)とは

2. 技術の詳細

ニューラルネットワーク

活性化関数・誤差関数・最適化アルゴリズム

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)

再帰型ニューラルネットワーク(RNN、LSTM)

強化学習、生成モデル(GANなど)

3. 応用とビジネス活用

AIプロジェクトの進め方

データの収集・前処理・学習・評価

試験概要

項目 内容

実施形式 オンライン(自宅受験)

試験時間 120分

問題数 約220問(多肢選択)

合格ライン 非公表(正答率7割程度と言われる)

受験料 一般13,200円(税込)/学生5,500円(税込)

実施頻度 年2〜3回(例:3月、7月、11月など)G検定のメリット

メリット 説明

AIリテラシーの証明 AIやディープラーニングの基礎知識を持っている証になります。

社内外での信頼性向上 転職活動や社内評価でも「学んでいる」姿勢をアピール可能。

DX・AI導入に強くなる ビジネス視点でAIをどう活用できるかが学べます。

学習方法(例)

方法 おすすめ内容

書籍 『深層学習教科書 ディープラーニング G検定(公式テキスト)』など

オンライン講座 Aidemy、Study-AI、キカガクなどの対策コース

問題集 過去問・模擬試験を繰り返すのが効果的

こんな人におすすめ

AI/DXを推進したいビジネス職

エンジニアではないがAI技術に関心がある

キャリアアップや転職を目指す人

このように、出力の早さはどちらも大きく変わらないものの、「端的にポイントを知りたい」場合はChatGPT、「説明文を作りたい」場合はGeminiの方が向いています。

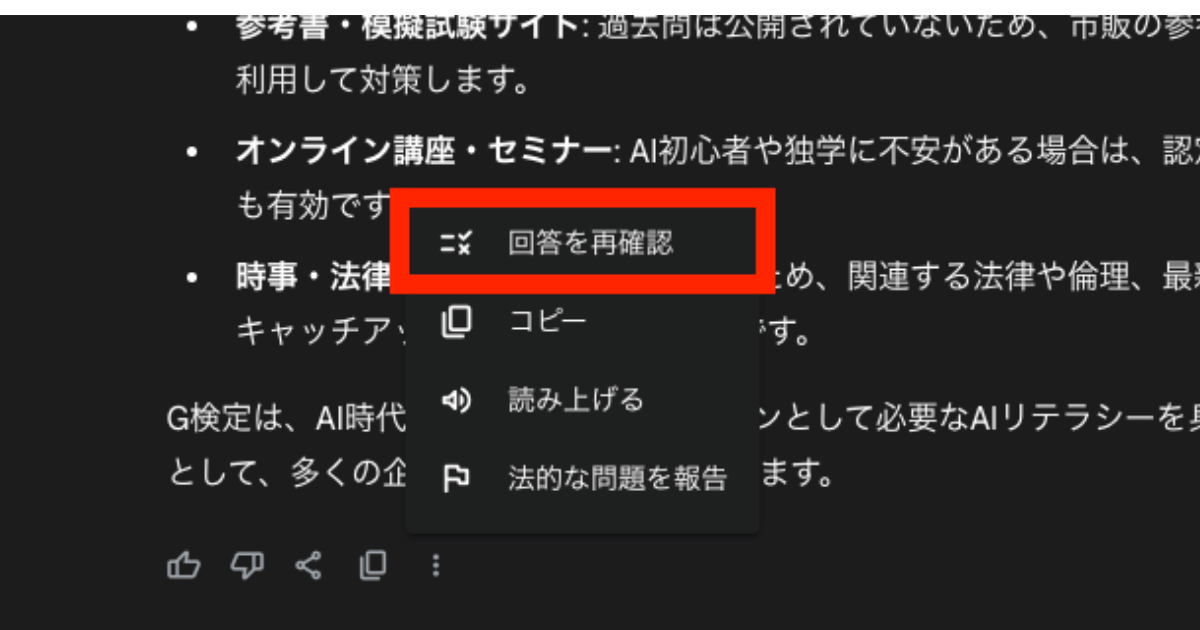

また、文章の信頼性についてはGeminiで「回答を再確認」とすると、Googleの検索を活用し正誤判定が可能です。誤回答(ハルシネーション)が出ても、確認の手間を最小限にできるでしょう。

| Gemini | ChatGPT | |

|---|---|---|

| 出力の速さ | 5秒程度 | 5秒程度 |

| 信頼性 | ⚪︎(誤回答を出力することもあるが、内容チェックができる) | △(回答の正誤は自身で確認が必要) |

| 文章の読みやすさ | ⚪︎(まとまった文章) | ◎(文章が自然、ポイントを端的にまとめられる) |

次に、GeminiとChatGPTでイラストを作成します。ここでは、「京都を歩く和服の女性」というプロンプトで比較しましょう。

Geminiが出力した画像は、以下となります。

一方、ChatGPTが出力した画像は以下となります。

このように、Geminiは画像においても時間がかからず生成できます。一方、ChatGPTに関しては利用するユーザーが多いと画像生成に時間がかかる傾向があります。また、Geminiは写実的なテイストで出力したのに対して、ChatGPTはイラストで出力しました。

また、ChatGPTは五重塔を後ろに添えるなど、「京都」を明確にイメージさせるイラストを作成しています。このような点から、写真のような画像がほしい場合はGemini、イラスト風ではChatGPTと使い分けるのも一つの方法かもしれません。

| Gemini | ChatGPT | |

|---|---|---|

| 出力の速さ | 数分 | 数十分以上かかる場合も |

| 得意なテイスト | 写実的 | テイストを指定したイラスト |

| 細部への精度 | △(雰囲気重視) | ⚪︎(ポイントで伝わる) |

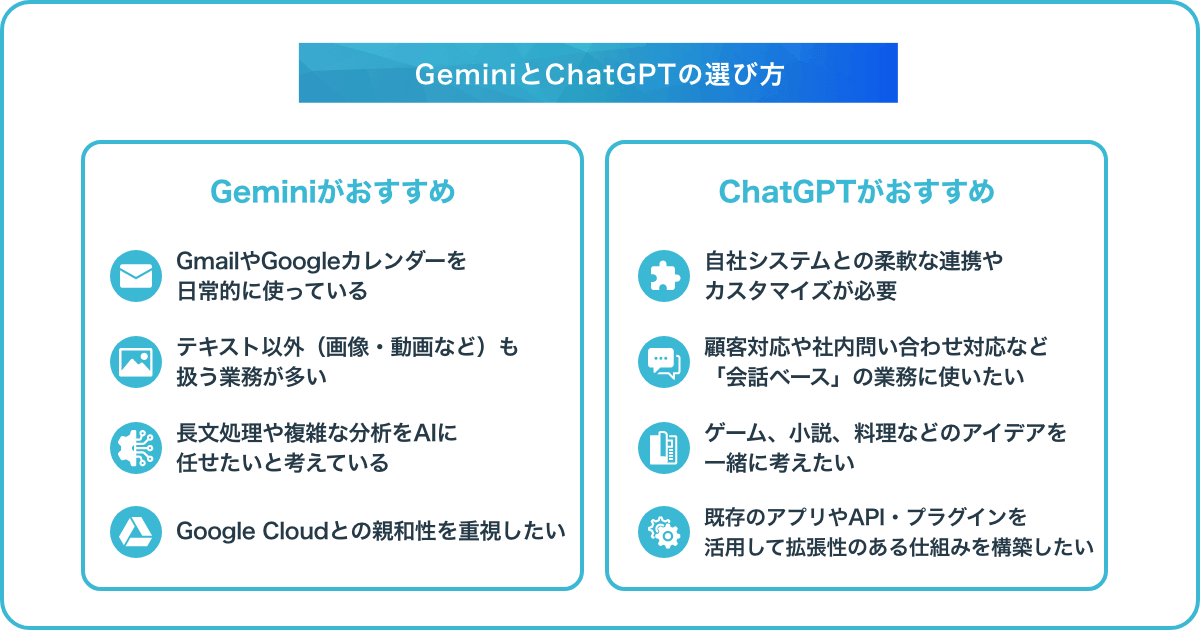

様々なケースを踏まえて、GeminiとChatGPTにはそれぞれ向いているケースがあります。それぞれについて解説しましょう。

Geminiの利用がおすすめのケースは以下の通りです。特にGoogle製品との親和性を活かしたい企業に向いています。

Geminiは、Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなどの中でGeminiを直接使えるため、AI活用のハードルが低く、すぐに業務に組み込めます。また、Gemini 1.5のような大規模モデルは、法務文書や技術レポートなどの解析・要約に強みがあり、マルチモーダル対応に優れており、画像や動画からの情報抽出、資料作成支援なども可能です。

以上を踏まえて、ChatGPTの利用が特に適しているのは以下のようなケースです。カスタマイズ性や外部連携を重視する場合に向いています。

ChatGPTは日常の会話の延長上で使えるため、物語のプロットを相談したり、レシピの工夫を聞いたり、日常の創作や趣味のパートナーとして役立つでしょう。また、企業の場合では自然な対話を利用して、カスタマーサポート用のチャットボットや、社内Q&Aツールとして活用したり、API連携を活用し、自社アプリケーションや業務フローに合わせて自由に組み込むこともできます。

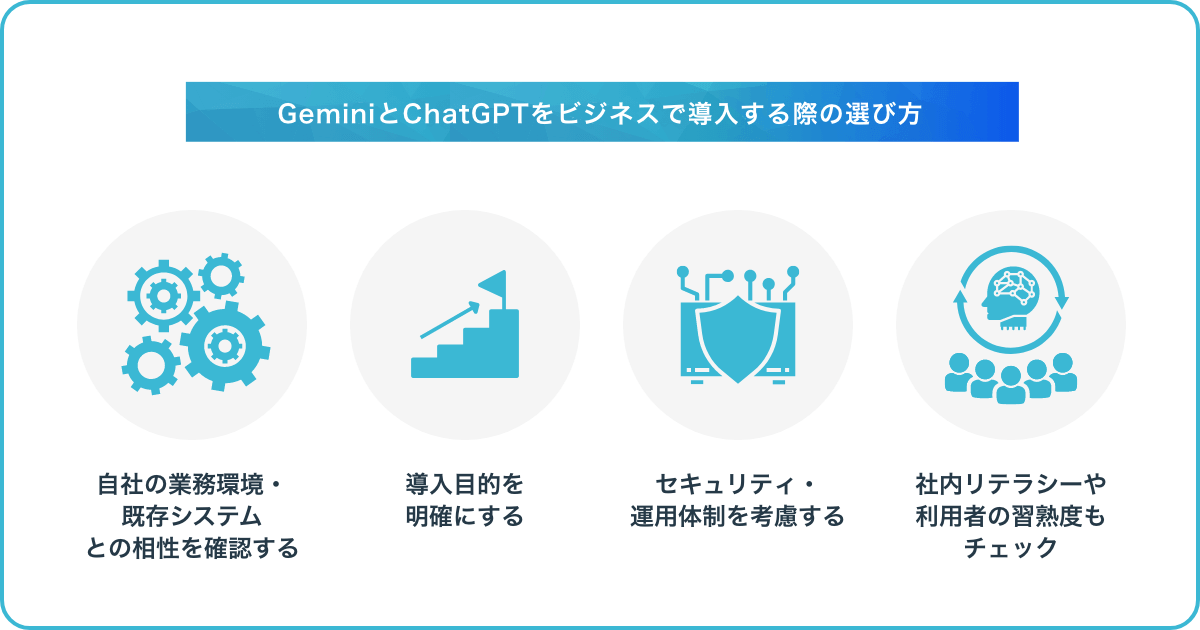

生成AIは便利で汎用性が高い一方で、企業の目的や業務環境によって適切なツールは大きく異なります。導入前にしっかりと比較検討しないと、「思ったより効果が出ない」「運用コストがかかりすぎた」といったリスクもあります。ここでは、選び方のポイントを注意点とともに具体的に解説します。

既存の業務フローやIT環境にうまく組み込めないと、AIの活用が部分的になってしまい、本来の効果を発揮できません。例えば、すでにGoogle Workspaceを導入している企業は、Geminiとの連携がスムーズです。一方、独自の業務アプリケーションや顧客管理システムを使っている場合は、ChatGPTのAPI連携やカスタムGPTが有利になる場合があります。

このように、まず自社の業務環境やシステムの現状を把握すると生成AIの効果を一層発揮できる可能性が高まります。

目的が不明確なまま導入すると、「何のためのAIか」が曖昧になり、現場で使われなくなる可能性があります。社内業務の効率化を重視するならGemini、顧客対応やチャットボットでの外部利用を想定するならChatGPTといった形で利用を考えましょう。

業務データや個人情報を扱う以上、ツールのデータ管理方針や認証体制も重視すべきです。GeminiはGoogleのエンタープライズ向けセキュリティ基準を備えており、Google Cloudとの統合にも対応しています。一方、ChatGPTはビジネス用のデータ分離機能があり、社内ポリシーに応じた設定が可能です。

そのため、このようなセキュリティや運用体制を把握すると、導入後のリスク回避にもつながります。

どれほど高機能なAIでも、使いこなせなければ効果は限定的です。実際に導入後の教育や定着支援も含めて、使いやすさは大きな判断材料になります。例えば、GeminiはGoogle Workspaceユーザーにとって直感的で取り入れやすいでしょう。また、ChatGPTはユーザーによる自由なカスタマイズや会話型UIに慣れている人向けに設定されています。どちらも、社内でテスト活用した後に使いやすさを判断しましょう。

GeminiとChatGPTは、いずれも高性能な生成AIツールですが、それぞれ異なる強みがあります。用途や導入環境に応じて、最適なツールを選ぶことが成功の鍵です。

アイスマイリーでは、生成AIのサービスとその提供企業の一覧を無料配布しています。自社でのAI活用や業務効率化に活用できる、最適なAIサービスを選定するためにぜひご活用ください。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら