生成AI

最終更新日:2025/07/14

PwC 2025年春生成AI実態調査

PwC 2025年春生成AI実態調査

PwC Japanは、売上高500億円以上の企業の課長以上を対象に、日本・米国・英国・ドイツ・中国の5カ国で「生成AIに関する実態調査 2025春 5カ国比較」を実施しました。

このニュースのポイント

PwC Japanグループは、「生成AIに関する実態調査2025春 5カ国比較」を実施し、日本企業と米国・英国・ドイツ・中国企業の生成AIに関する認知度、活用状況、直面課題を比較しました。

生成AIは、業務効率化にとどまらず、企業の変革を促す手段として注目を集めています。しかし日本企業においては、活用の推進度が一定の水準に達しているにもかかわらず、期待を上回る効果を実感している企業は限られており、効果が期待を下回る企業の増加が明らかになりました。

本調査は、売上高500億円以上の企業に勤務する課長以上の方々を対象に実施しました。まず、日本における生成AIの導入とその効果の実態を明らかにするとともに、米・英・独・中との比較を通じて、日本企業が直面する構造的な課題を見つけます。そのうえで、効果を上げている企業に共通する成功要因を抽出し、日本企業が現状を打破し変革を実現するための具体的な示唆を提示します。

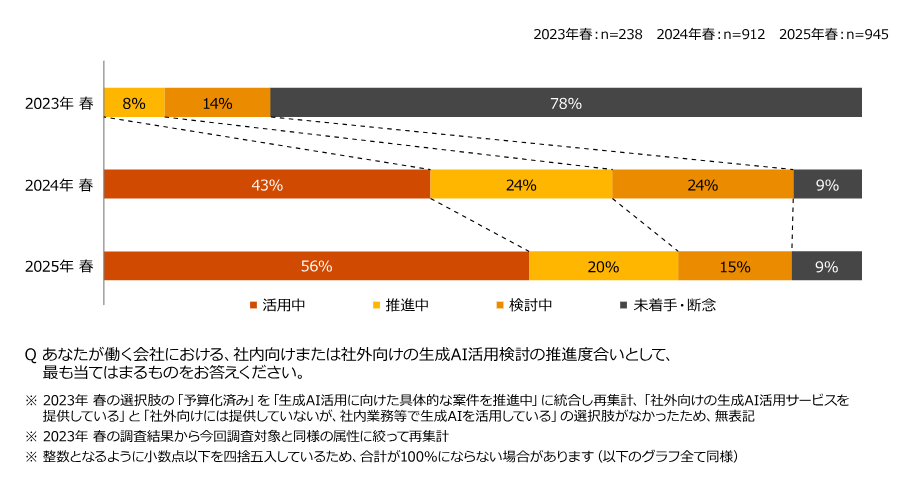

日本企業では「社内で生成AIを活用中」「社外にサービス提供中」の割合が56%に上昇し、前回調査から13ポイント増加しました。 しかし、生成AIの期待を大きく上回る効果を得た企業の割合は日本では約10%にとどまり、米国45%などと比べ大きな差が開いています。

また、生成AIの期待度合いについては、「業界構造を根本から変革するチャンス」「他社(者)より相対的に優位に立つチャンス」が減少した一方、「自身や周囲の困りごとを解決するチャンス」が前回調査から+6pt増加。「自社ビジネス効率化のチャンス」と捉える層と合わせ、内向きの捉え方が過半数を占めました。

生成AIへの脅威認識については、「コンプライアンス・企業文化・風習などにおける脅威」が44%と前回調査から+23ptと大幅に増加しました。チャンス・脅威とも、生成AI活用が浸透・定着してきた結果、より身近な範囲での関心にシフトしつつある印象です。

各業界ごとの順位の変動を比較したところ、パイオニア層では、新サービス提供などの新たなユースケースの導入傾向も見られます。

躍進層では、カスタマーサービスへの活用など、業界の課題に沿ったユースケース構築が進んでおり、安定成長層ではデータ収集や企画アイデアなど、社内業務の効率化を中心とした活用が進んでいると考えられました。試行錯誤層では、現状技術レベルで導入に課題があると想定されるものの、一部企業においてはユースケース開発が進められています。

前回の調査で見えた二極化の兆しは、解消に向けた進展がなく、既に活用中/具体的な案件を推進中の層では、「まだ効果を評価できていない」が11pt減少して「やや期待を下回る」と「期待とはかけ離れた結果になった」が7pt増加した一方、他の回答は微増にとどまり、二極化の傾向が常態化しつつあります。

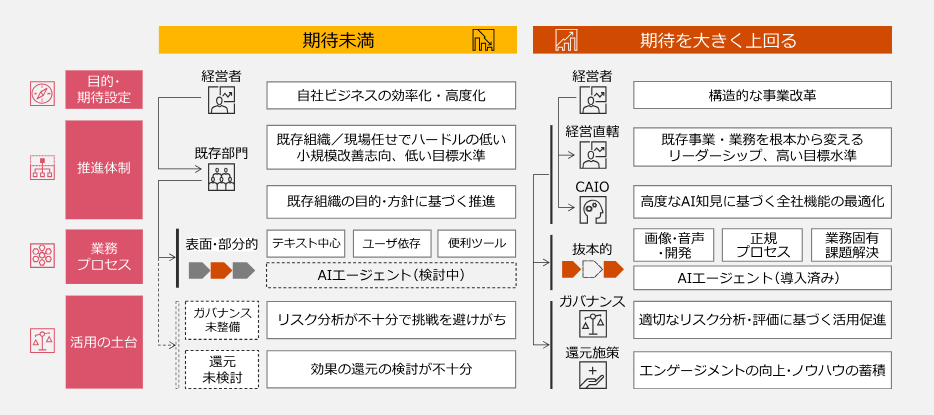

期待を上回る効果を創出する企業と、期待未満の効果しか出せない企業の分岐点は、AIを単なるツールとして捉えるのではなく、AIを事業の中核に据えて本質的な変革に取り組んでいるかどうかにあります。

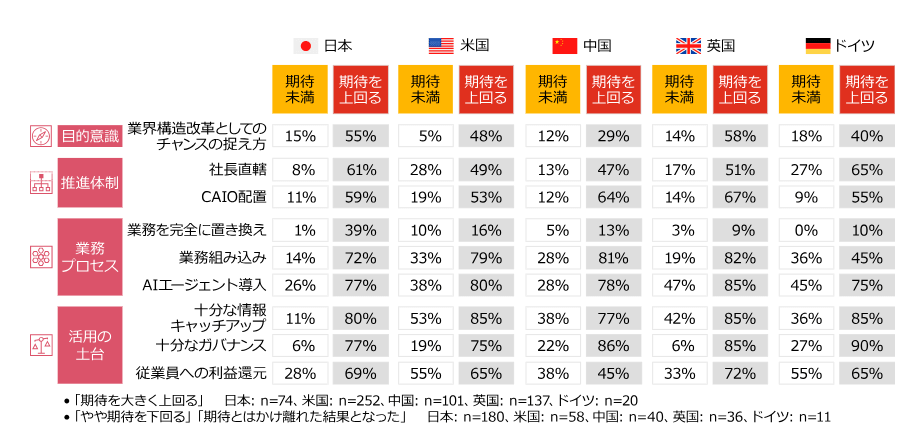

目的意識については、生成AIの活用効果と生成AIへの期待度合いの設問で、生成AI活用効果が期待を大きく上回ると回答した層の55%が、生成AI活用を「業界構造を根本から変革する」チャンスと捉えています。高い視座を持って生成AI活用を推進することで、期待を大きく上回った効果が出たと考えられます。

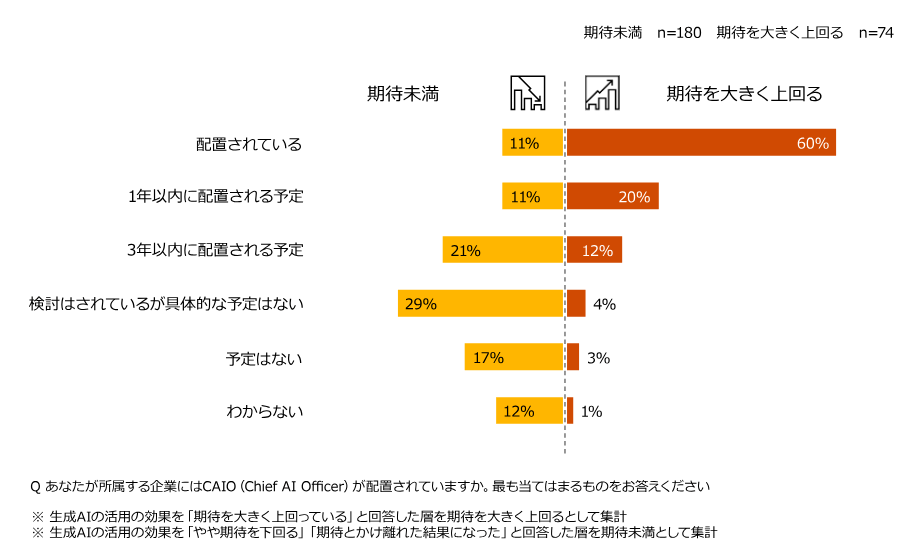

推進体制については、生成AIの導入を推進する部門の設問で、期待を大きく上回ると回答した層では、約6割が「社長直轄(経営トップが直接推進している)」と回答した一方、期待未満と回答した層では1割未満にとどまっています。

効果格差の背景には、企業文化や体制の違いが存在します。期待を上回る企業の多くは、経営トップが直轄で推進し、約6割がCAIOを配置。また、約7割が業務プロセスへ生成AIを組み込んで運用しています。

業務プロセスについては、生成AIによる業務置き換えの見込みの設問で、期待を大きく上回ると回答した層では、約7割が「完全に置き換わる(100%)」「大部分が置き換わる(60~80%程度)」と回答した一方、期待未満と回答した層では15%程度にとどまっています。

また、生成AIの業務プロセスへの組み込み度合いやAIエージェントの導入状況の設問でも、期待を大きく上回ると回答した層が7割以上でしたが、期待未満の層との間に顕著な差が出ています。

活用の土台については、生成AI関連の最新技術へのキャッチアップに関する質問で、期待を大きく上回ると回答した層では、8割が「十分にキャッチアップできている」と回答した一方、期待未満と回答した層では約1割にとどまっています。

また、生成AIの活用効果とガバナンス整備状況や、生成AIで生まれた効果の還元先の設問でも、期待を大きく上回ると回答した層と期待未満の層で顕著な差があることがわかります。

同じ設問で日・米・英・独・中の5カ国を調査した結果、生成AI活用において、米国と英国が効果的な導入を示し、中国が積極的な活用を進める一方、日本は効果創出について課題を抱えていることがわかりました。

5カ国の調査の結果、日本の期待を上回る効果を上げている企業と同様に、各国共通で高い効果を上げている企業は、経営変革の目的をもった経営陣のリーダーシップの下で生成AIを中核プロセスに統合し、強固なガバナンス整備と全社的変革を進めていることがわかりました。一方、期待を下回る企業では生成AIを「業務効率化のツール」として断片的に利用し、経営トップの関与やガバナンスも乏しい傾向です。

他国と比較すると、日本の生成AI活用の推進度は平均的ながら効果創出が低く、「期待を上回る」企業の割合は米・英の1/4、独・中の半分にとどまります。

効果の格差は、時間の経過とともに指数関数的に拡大するため、早急に手を打つ必要があります。

日本は、国全体では期待を上回る効果を上げる企業の割合は低い一方、期待を上回る層に注目すれば、期待を上回るという回答の割合が5カ国の中で最も高い米国の企業と同様の目的意識や推進体制であることがわかります。

これは、日本においても、生成AI活用で効果を上げるうえでの要諦は他国と変わらないことを示唆していると考えられます。

調査結果から浮かび上がった成功の共通要因は、「業界変革への高い目的意識」「ガバナンスとCEOリーダーシップの整備」「業務プロセスへの統合」です。これらを欠く場合、生成AIは既存業務の延長に留まり、成果も小規模にとどまります。

単なる効率化のツールとして生成AIを活用する企業は、推進が現場任せになり、既存業務の延長線上でしか改善を進めることができません。このため、抜本的に業務を変えることはできず、小さな効果しか享受できません。

期待を上回る効果を創出する企業が日本に少ない背景として、合意形成重視・ボトムアップ志向の意思決定スタイル、失敗に過度な懸念をもつ企業文化、低い目標設定とチャレンジ意識の欠如があると考えられます。

こうした日本企業にありがちな傾向に対して、今回調査で見えてきた成功企業のような構造改革を実現するためには、トップダウンの意思決定、リスク回避文化の緩和、高い目標設定と変革マインドの醸成が正攻法での対応となります。

一方、日本企業の特徴として、社員一人ひとりが強い責任感と高い自律性を持ち、幅広い業務に対応できるジェネラリストとしてのスキルを備えている点が挙げられます。さらに、生成AIの活用においては、特定の部門に限らず、社員全体が積極的に取り組む姿勢とアプローチが標準化しつつあります。

日本企業が生成AIで成果を出すためには、トップダウンの意思決定、リスク回避文化の緩和、高い目標設定と変革志向の推進が鍵です。また、日本的な自律的ジェネラリスト人材とミドルマネジメントの戦略調整力を活かし、全社的変革へつなげる体制整備が重要といえます。

出典:PwC

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら