生成AI

最終更新日:2024/04/05

DX推進にリスキリングが重要だ

DX推進にリスキリングが重要だ

2022年10月26日(水)に、NexTech Week【秋】基調講演「DX実現のためのデジタル人材育成」が開催されました。デジタルリテラシー協議会協力のもと、データサイエンティスト協会代表理事 高橋 隆史氏、情報処理推進機構(IPA) 理事長 富田達夫氏、日本ディープラーニング協会理事長/東京大学大学院工学系研究科教授 松尾 豊氏の3名が登壇しました。

第3回 AI・人工知能 EXPO【秋】のメディアパートナーを務めるAIsmileyが基調講演の様子をレポートでお届けいたします。

提供:デジタルリテラシー協議会

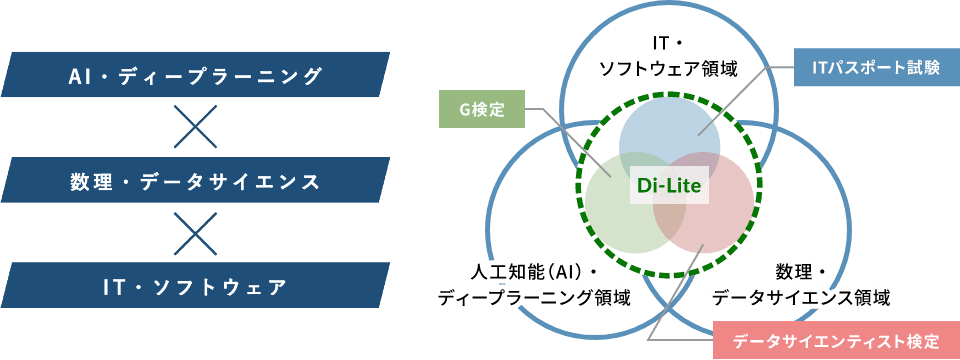

まず、司会進行を務めるデジタルリテラシー協議会事務局の小泉 誠氏から、デジタルリテラシー協議会や「Di-Lite」に関する紹介がありました。

――小泉氏

本日登壇する3名が協議委員として所属しているデジタルリテラシー協議会は、「日本のデジタル人材育成を加速させる」を目的とし、「全員に、全体を」をモットーに活動している官民連携の会議体です。協議会では、「デジタルを使う人材」であるために、全てのビジネスパーソンが、共通して身につけるべきデジタルリテラシー範囲「Di-Lite」の整備と普及促進を行っています。

デジタルリテラシーとは、「デジタル技術にアクセスし、目的のために使う能力」と我々は定義しています。国民全員が、「デジタルを使う」「デジタルを作る」人材になるためにリテラシーを習得することがDX時代のビジネスには重要です。

パネルディスカッションの最初のテーマは「デジタルリテラシー」。IPAの富田理事長は次のように語りました。

――富田理事長

多くの人が、家電にしてもスマートフォンにしても、よく仕組みを理解していないにも関わらず、デジタルに触れているという現状があります。実際、皆さんは当たり前のように家電やスマートフォンを使っていますし、仕事でパソコンを使ったことがない、という人も殆どいないでしょう。ですが、デジタルに触れて暮らしてきたからといって、全員にデジタルリテラシーがあるかと問われたら、そうとは限らないでしょう。

読み書きそろばんが我々が生きていく上での必要な教養であるように、デジタルリテラシーはデジタルに囲まれている現代に必須知識なのです。ただ、デジタルの歴史は短いこともあり、教育課程が形成されていない点はデジタルリテラシーを取り巻く大きな問題といえます。

――富田理事長

IPAでは、ITパスポート試験をDi-Liteの推奨シラバスとして実施していますが、最近になり大きな変化が起きています。それは、ITに関係ない企業の方々が受験するケースが増えている点です。多くの企業がデジタルリテラシー必要性を感じ始めたことを示しています。従来、IT人材は、IT企業から引き抜く場合が多かったですからね。

企業が自らデジタル化・デジタル教育へ進み始めるのは望ましいことです。企業がデジタル教育に舵を切っていることが、昨今のデジタルリテラシーへの関心の高さにつながっているのではないでしょうか。

企業がデジタル化を推進するにあたって、成功する場合と失敗する場合ではどのような違いがあるのでしょうか。株式会社ブレインパッドの代表取締役社長 執行役員CEOとしての側面も持つ高橋氏は、上層部の意識が重要だと語ります。

――高橋代表理事

デジタル化に成功している企業は、トップの理解があるパターンが多いです。かみ砕いて言うならば、「デジタルを活用するのは現場のみの問題としてではなく、自分たちにとっても重要だ。変わっていかなくてはいけない」という認識が上層部にしっかりある場合ですね。

逆に、現場任せで形だけデジタル化を推進している企業は、失敗とまではいかなくとも、社内全体に広げるまでは至らない印象です。現場の裁量は限りがありますし、DX推進部を作ったとしても、実際は「うちはうち、よそはよそ」という縦割りの思考に陥ることが要因ではないでしょうか。

小泉氏は、自身の体験も交えて、今と昔の上層部のあり方の違いについて述べました。

次に、キーワードをもとにしたトークセッションが行われました。最初のキーワードは「社会人のリスキリング/学校の教育改革」です。

――富田理事長

私たちデジタルリテラシー協議会が掲げているスローガン「全員に、全体を」という観点で話すなら、まずは学校教育から変えていかなくてはいけません。その一環としてIPAは小学生を対象に、セキュリティに関する標語を送ってもらう「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」を開催しています。

一昔前と比較して、具体的なワードや、経験を基にしたリアルな標語が増えてきています。2025年度より、大学入試共通テストに情報科目が追加されることが決定していますし、大学でも、情報教育はすべての学部で学べるよう整備が進んでいます。

今現在学校教育を受けている次の世代は、デジタルリテラシーを学んで社会に出てきます。そういった新入社員が入ってくることに対して、企業に勤める皆さんは危機感を持っていただき、リスキリングを進めていただければと思います。

次に、実際に教育現場で活躍している松尾理事長が、若者のデジタルへの関心の高まりと、専門分野であるAIを学ぶメリットについて語りました。

――松尾理事長

私は大学でAIに関する講義を行っていますが、受講者数はここ数年で年々増加しています。受講生はほとんどが学生で、中には高校生もいるくらいです。そして、若いうちから学ぼうとする若者はこれからも増えていくでしょう。企業の皆さんにはどんどんAIを学んでいただきたいです。

では、なぜ今AIを学ぶべきなのでしょうか。

皆さんは、1万時間の法則をご存じでしょうか。これは、どんな物事も1万時間位はやらないと、一人前にはなれないという理論です。ですが、AIを勉強する場合は、演習も含め30時間あれば、ある程度扱えるようになりますし、200時間もやれば十分に一人前になれるでしょう。

例えば、専門性の高い仕事を1万時間かけて身につけても、時と共に仕事の仕様が変わったり、別の仕事を始めるような場合は、また一から覚えなくてはいけません。しかし、専門性の高い仕事と同時にAIを学びリテラシーを身につけておくことで、経験は無駄にはならず、AIのノウハウや知見を次に活かすことが可能になります。

また、個人で学ぶことも勿論ですが、企業として学ぶことで体質が変わり、新しい事業を生み出すきっかけになることもあります。

これらのことから、AIは時間の投資先として非常に優れています。短い学習時間で、様々な面でメリットがあるため、皆さんにもしっかりとリスキリングしていただきたいですね。

次のキーワードとして取り上げられたのは「人的資本経営」です。人的資本経営とは、人材を資本として捉えて、「人への投資」で企業の中長期的な価値向上につなげる考え方です。政府も「骨太の方針2022」にて、人への投資に対して「3年間で4,000億円」の施策パッケージを新たに創設しています。

――高橋代表理事

AI、デジタルリテラシーを学ぶことは投資先として非常に優れている、ということは間違いないです。そして皆それをわかっているのに、実行している企業は非常に少ないのが今の日本の現状です。

人的資本経営は、人材を資本と捉えて投資し、その価値を最大限に引き出すことで、企業の中長期的な価値向上につなげる経営のことを指します。この考え方をリスキリングに当てはめるなら、人材にデジタルリテラシーを学んでもらうために、時間とお金を投資をすることで、生産性を上げるのみならずアイデアの創出にもつながり、企業の価値向上につながる、ということです。

そして、高橋氏の述べた「わかっているのにできていない」原因について、松尾氏は語ります。

――松尾理事長

人的資本経営で大切なのは、成功体験の有無ではないでしょうか。

例えばですが、私たちが「デジタルを使えば問題解決できるよね?」と自信満々なのに、周りの人は何かためらっている、というパターンが少なからずあります。

私たちが自信をもってデジタル化を推し進められるのは、プログラミングをしてみて面白かった、ウェブサービスを作ったら受けのいいものができた、などの経験があり、個人でデジタルを使ってうまくいったのだから組織でもできるはず、という確信があるからです。

逆に、企業のトップがデジタルの成功体験がない場合は、導入しようにも原体験がなく、上滑りしてしまうケースが多いと感じます。

まずは個人として、些細なことでいいので成功体験を得ることが理想ですね。

富田氏は、本当の人的資本経営には、エキスパートを育てることが重要だと述べました。

――富田理事長

現在、企業ではいろいろな部門をこなすことが出世コースだという風潮がありますが、私は皆の個性を生かし、ひとつひとつの分野のエキスパートを育てる経営が大事だと考えます。

これからは、どこ大卒でどこの部署に何年いた、といった情報ではなく、どのような勉強をしてきてどんな資格を持っていてどのようなことが得意かといった、より具体的なデータベースが必要です。

ITも勉強し始めると、得意分野が分かったり、変わってくるものです。様々な分野のエキスパートを組み合わせて、より大きな力として経営していく。それこそが人的資本経営ではないでしょうか。

そして最後のキーワードは「ESG/SDGs/GX」です。これらの世界的な課題についても、デジタルの力で解決できることがあるといいます。

――高橋代表理事

ESGは、環境・社会・ガバナンスを意識した取り組みのことを指し、SDGsに向けたプロセスの一つです。企業として社会課題に取り組む際に、自社で何ができていて何ができていないのか、自社の状態はどうなのかを把握できていないパターンがあります。従業員が何人いて、男女比がどれくらいかすらも正確に分かっていない企業もあります。

外資系の企業では一律同じシステムを使っているのに対し、日本ではばらばらのシステムを使っているために、会社全体の様相が把握できないことも少なくありません。

改善するための第一歩として、ITインフラを整備する必要があります。基盤構築によって、一つの組織として全体が抱える課題が見つかるでしょう。

ですから、社会的な責任を果たすためにも、デジタル化は重要な要素だと考えています。

閉会にあたり、富田氏は改めて、リスキリングの重要性を述べました。

これからの企業の勝ち負けを決めるのは、従業員に対してどれだけ教育に投資できるかが一つのカギであることは間違いありません。同時に、受け取る側、学ぶ側の姿勢も重要です。同じ20時間を学ぶとしても、個々の姿勢次第で20時間の価値は変わってきます。デジタルは学べば学ぶほど面白い領域です。企業として社員への学習を支援する環境を作って欲しいと考えております。会場にいらっしゃる皆さんもぜひ社内に提案してください。社内の納得が得られなかった場合も、ご自身で勉強してください。

皆さんが学ぶことで、ひいては世の中を変えて、周りの人を変えていくことに繋がっていくでしょう。

改めて、デジタルを学ぶことの重要性を認識できた素晴らしい講演でした。Di-Liteが推奨するG検定やDS検定、ITパスポート試験の取得は個人のリスキリング、企業のDX推進に繋がる最初の一歩ではないでしょうか。

デジタルスキルを身につけられる機会は年々増加しています。経済産業省でも、デジタルスキルの学習機会を提供する「マナビDX」を開設して、実践的な学習コンテンツを提供しています。

無料で参加できるプログラムも増えていますので、資格取得やプログラムの参加をデジタル化の足がかりに活用してみてはいかがでしょうか。

NexTech Week 2022【秋】

会 期:2022年10月26日(水)~ 28日(金) 10:00~18:00 (最終日のみ17:00終了)

会 場:幕張メッセ

主 催:RX Japan株式会社

公式サイト:https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/showreport/ntw22.html

構成展:

第3回 AI・人工知能 EXPO

第3回 ブロックチェーン EXPO

第3回 量子コンピューティング EXPO

第1回 デジタル人材育成支援 EXPO

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら