生成AI

最終更新日:2025/05/16

AIと民主主義の未来

AIと民主主義の未来

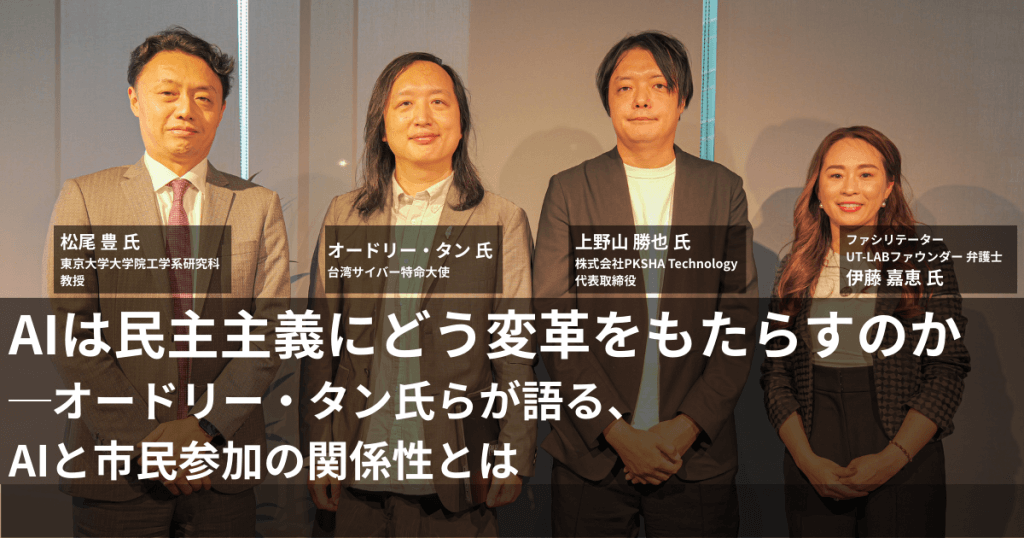

2025年5月12日(月)、トグルホールディングス株式会社主催で「デジタル民主主義の未来」と題したAIと社会の未来をテーマとしたイベントが開催されました。

第一部では「AIは、市民参加をどう変えるのか?」をテーマに、AI研究の第一人者である東京大学の松尾 豊氏、株式会社 PKSHA Technologyの代表取締役 上野山 勝也氏、そして台湾でデジタル技術を活用した市民参加型の政治改革を牽引するオードリー・タン氏が登壇しました。

本セッションでは、AIが民主主義の仕組みをどのように再構築し、より多くの市民の声を反映させる可能性があるかについて、台湾での実践事例を交えながら議論が交わされました。

生成AIの進化により、社会や経済活動だけでなく、民主主義や市民参加の形も大きく変わり始めています。AIが市民の意見をどう吸い上げ、政策に反映できるのかという問いは、今まさに世界中で注目されています。

オードリー・タン氏は冒頭で、2016年に台湾で初のデジタル担当大臣に任命された際の経験を紹介。タン氏は、「デジタル技術は一部の人が支配するものではなく、誰もが横並びで使えるようにすべき」と述べました。つまり、AIをはじめとする先端技術は、特定の立場や価値観だけを強めるのではなく、多様な人々の意見や背景を尊重しながら、対話や協働を可能にする手段であるべきだと訴えました。

従来の市民参加には「規模」と「深さ」のトレードオフが存在しており、少人数であれば対話の質を保つことができます、数万人単位で意見を集めて議論することは現実的に困難でした。

こうした課題に対し、AIなどのデジタル技術を活用することで「多元性(plurality)」を実現できるとコメント。「多元性(plurality)」とは、多様な視点がそれぞれの深度を保ったまま共存・対話できる場を創るという思想です。

具体的な事例として、台湾が実施したディープフェイク対策に関する市民対話の取り組みを紹介。この取り組みの背景には、FacebookやYouTubeなどのプラットフォーム上で、著名人の顔や声を模した詐欺広告が急増しているという深刻な社会問題がありました。

台湾政府はこの問題に対し、AIを活用した新たなアプローチを導入。ディープフェイク広告への対策として、無作為に選ばれた20万人に「ディープフェイク広告を防ぐにはどうすればよいか」という問いかけを行いました。

寄せられた市民の声は、オープンソースの自然言語処理技術を活用して要約・分類され、その後、市民ボランティアの中から選ばれた450人がオンラインで市民集会に参加し、AIファシリテーターの支援のもとで議論が行われました。

この取り組みから生まれた提案は短期間で法案化され、社会に実装されるという成果を生みました。タン氏は、AIが「対話を深めながら同時に多くの声を拾い上げる」ための手段として、民主主義の新たな可能性を広げていると述べました。

タン氏は、以前のSNSとは異なり現在のSNSは、その人向けのコンテンツを表示するなど人々の関心を過度に引き付けるアルゴリズムになっており、その結果、対立を助長し、社会の分極化を深めている側面があると述べました。すでにアメリカやヨーロッパの一部の国では、社会の分極化が大きな社会問題になっています。

これらの問題に対し、タン氏は、「プロソーシャルメディア」という、人々の相互理解や共通点を見出すよう促進することを重視した新しい形のソーシャルメディアプラットフォームの活用を紹介しました。

台湾で導入されている「Pol.is」というプラットフォームでは、参加者が他者の意見に賛成・反対を示すだけでなく、自分に近い考えを視覚的に確認できます。これにより、意見の違いよりも、共通点を認識しやすい環境が整備されています。

他にも、Xの「Birdwatch」や、「BlueSky」によるプロソーシャルメディアの実験なども紹介し、情報の透明性と信頼性を高めるための取り組みが広がっているとコメント。こうした事例は、AIやデジタル技術が、単に情報を届けるためのツールではなく、社会的対話を設計するためのインフラになりつつあることを示しています。

ディスカッションの終盤では、AIを社会にどう位置づけていくかという構造設計の視点に議論が移りました。

松尾氏は、AIの進化にともない、民主主義や社会システムが抱える課題を乗り越えるためには、中央集権的なAIではなく「分散型知性」として設計することが重要であると述べました。タン氏もこの意見に賛同し、オープンソースかつ監査可能な形でAIを社会に実装することで、社会のルール形成に市民が関与できる環境を整備する必要があると強調しました。

上野山氏は、民間企業の視点から「今起きている様々な社会問題の多くは、人と人のコミュニケーションの不具合に起因している」と主張。一方で、言葉を扱えるAIをそのコミュニケーションの部分に活用できることに大きな可能性があるとし、そのAIをアプリケーション化していく民間企業が果たすべき役割の大きさを示しました。

今回のセッションを通じて共有されたのは、「AIは民主主義を壊す存在ではなく、進化させるための手段となり得る」という強いメッセージでした。AIをどう活用するかは、単なる技術論ではなく、私たちの社会をどう設計し、どのような価値を大切にしたいかという根源的な問いに直結しています。

モデレーターの伊藤 嘉恵氏は最後に、「未来は不確かですが、私たちはその中で何が大事かを見極めながら未来をつくり変えられる」と締めくくりました。AIと民主主義の交差点で今、私たちにできることは、現状を知り、関心を持ち、そして行動することかもしれません。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら