生成AI

最終更新日:2025/08/08

ChatGPTの学習モードとは?

ChatGPTの学習モードとは?

AI技術の進化により、業務効率化や情報収集の手段として「ChatGPT」が注目されています。中でも、よりパーソナライズされた応答を実現する「学習モード」は、企業のDX推進やナレッジ共有に革新をもたらす機能のひとつです。本記事では、ChatGPTの学習モードについて基本的な概要から実践的な活用方法、導入時の注意点までを詳しく解説します。

OpenAIが新たに提供を開始したChatGPTの「学習モード」は、答えを提示する従来型AIから、思考プロセスを導く「対話型学習パートナー」へと刷新する機能です。OpenAIは40以上の教育機関や教育学専門家と協力し、ソクラテス式問答・自己省察・認知科学に基づく仕組みを学習モードに組み込みました。 2025年7月29日時点で、Free/Plus/Pro/Teamプラン利用者はすぐに利用可能であり、数週間以内にChatGPT Eduにも展開予定です。

ChatGPTの通常モードでは質問に対して直接的な回答が得られますが、学習モードではまずユーザーに問いかけを行い、段階的に理解を深める設計となっています。企業のDX推進や教育現場など、AIを活用した学習支援を模索するシーンにおいて役立つかもしれません。

機能についてさらに知りたい方は、こちらをご覧ください。

OpenAI、ChatGPTに「Study Mode」実装。学習理解を深め、能動的な学習を促進

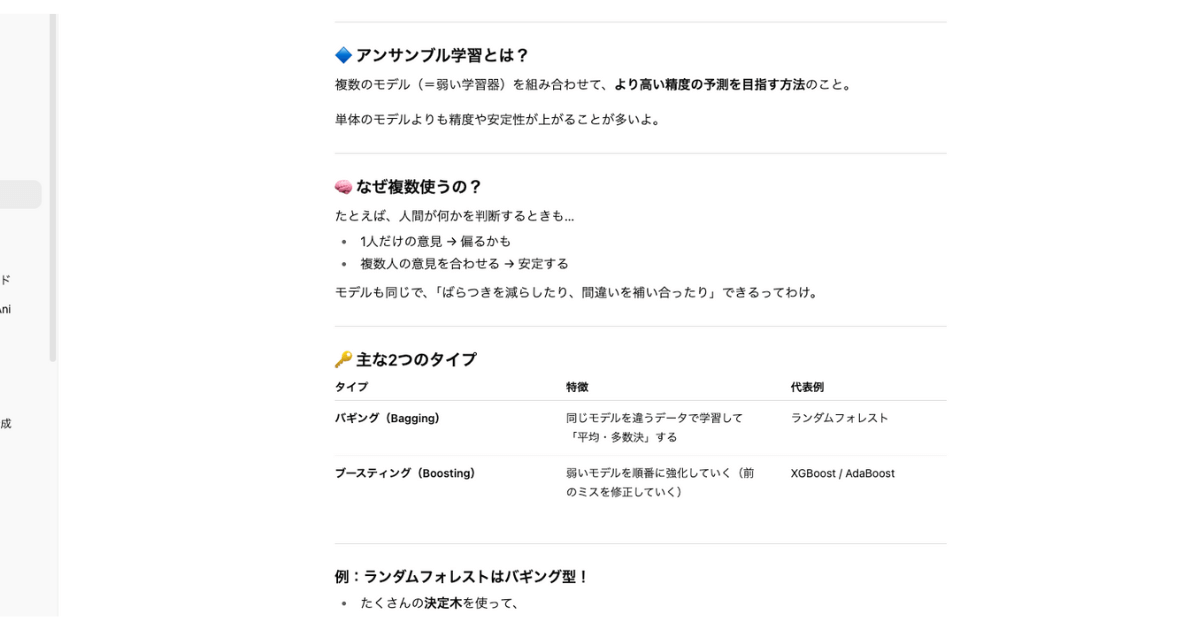

他のAIツールとの比較は、以下となっています。

| ツール名 | カスタマイズ性 | 学習モード | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT | 高い | あり | 汎用的な対話型AI |

| Notion AI | 中程度 | 一部対応 | 文書作成支援 |

| Copilot(MS) | 高い | Office連携 | 業務支援全般 |

また併用方法として、定型業務をRPAに任せつつ、イレギュラー対応はChatGPTが担うことで業務全体を効率化する方法もあります。

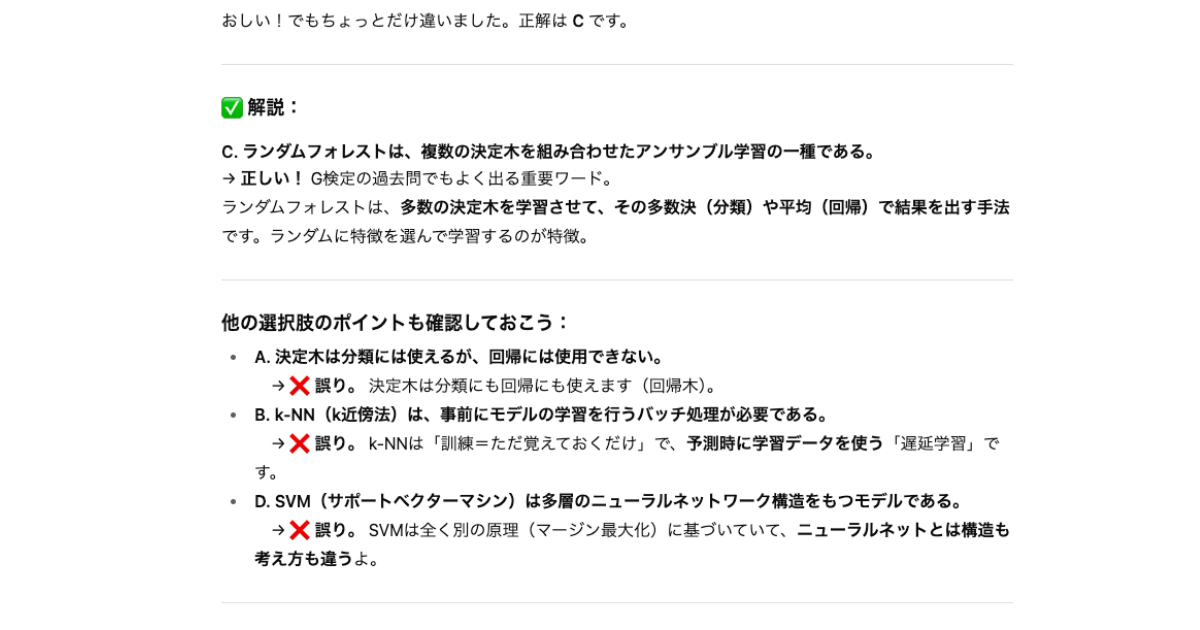

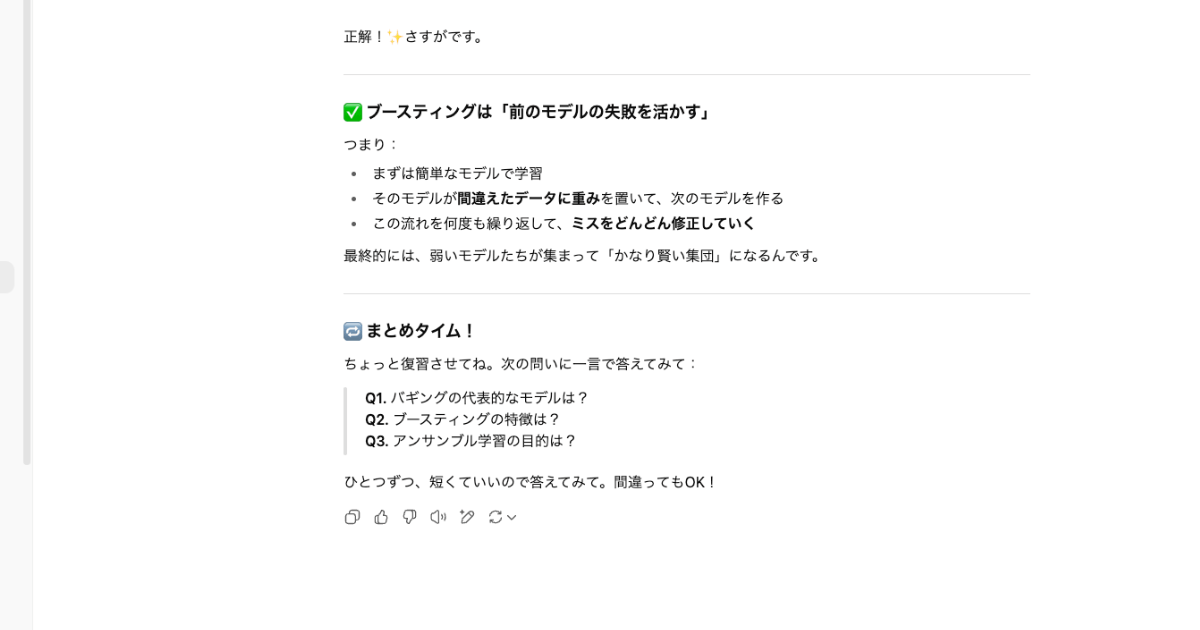

それでは、ChatGPTの学習モードの実際の機能について、「G検定のための勉強」をテーマにして使ってみましょう。

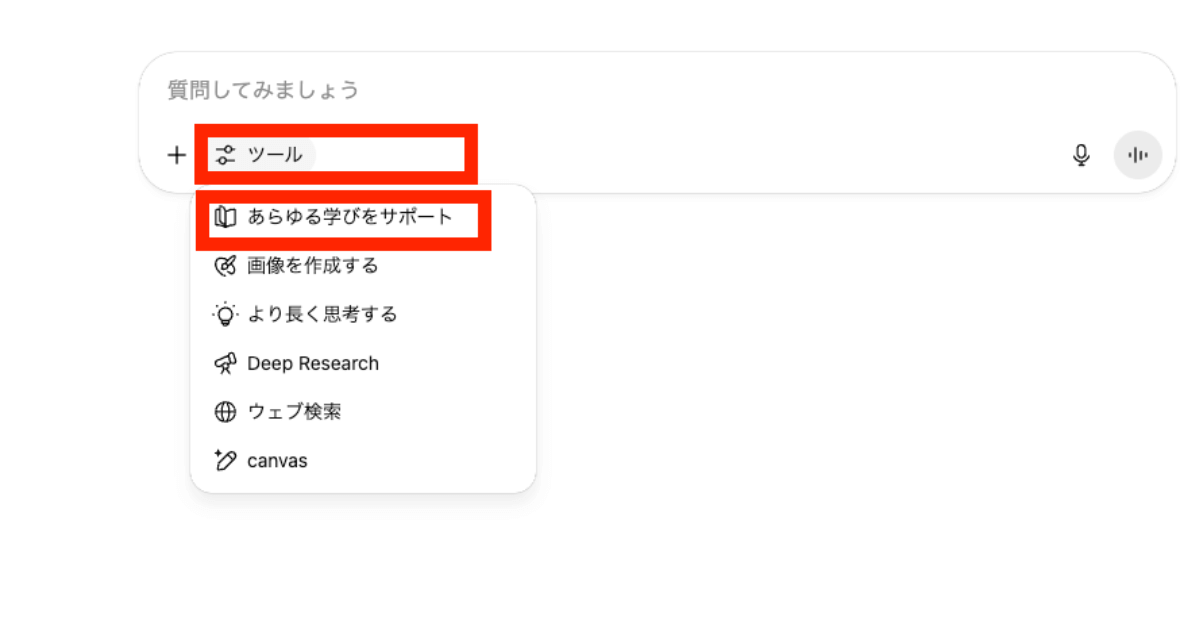

ユーザーに問いを返しながら、徐々に理解を深めるスタイルで進行し、受動的ではなく能動的な学習を促します。最初に「ツール」の「あらゆる学びをサポート」をクリックします。

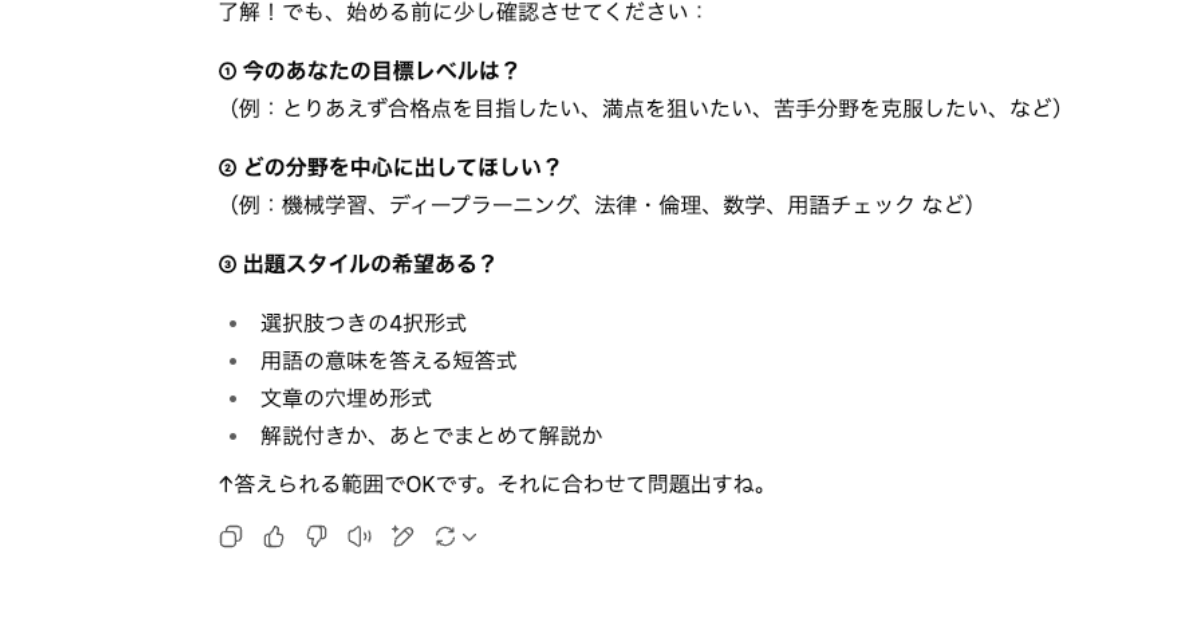

次にG検定に合格したい、問題を出して欲しいと入力すると、下記のように表示されます。

このように、自分のレベルや希望の分野などがあれば、それに合わせた使い方もできます。

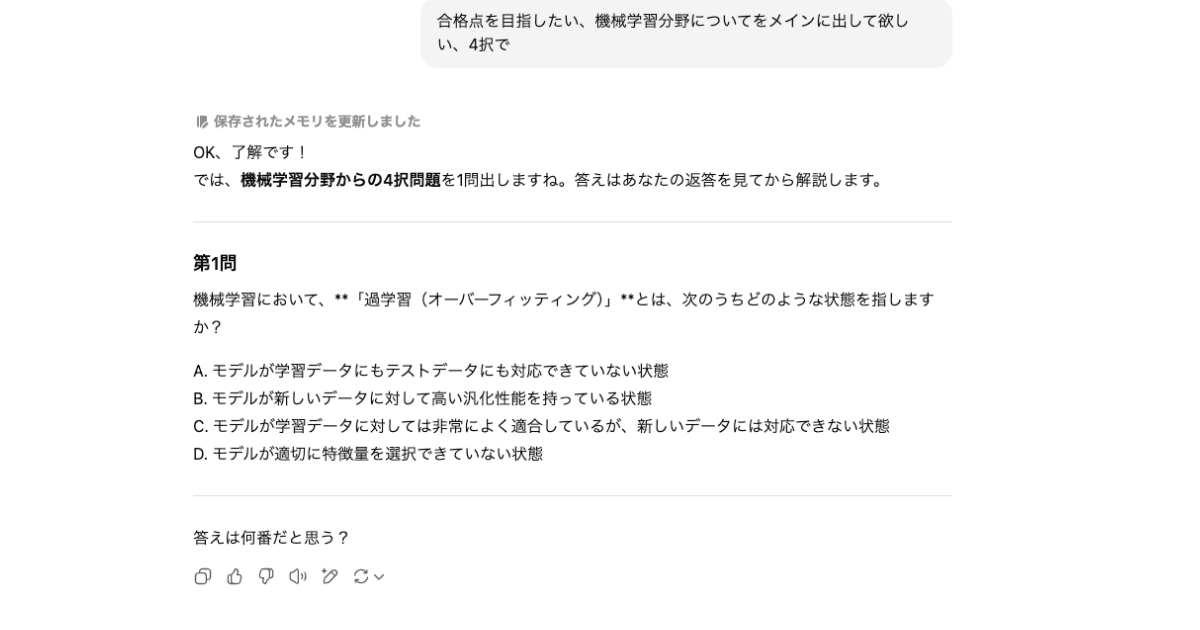

複雑な内容も、基礎から段階的に説明する構成で、初心者から上級者まで幅広く対応できます。G検定の勉強でも、まずは初歩的な用語についての問題が出題されました。

主に、自分の理解度を確かめたい場合に利用できるでしょう。

メモリ機能が有効な場合、過去の会話履歴や学習内容をもとに、ユーザーの理解度や関心に合わせて応答が最適化されます。実際に、間違えやすい問題などを集めて出題してくれることもあります。間違えた問題に関しても、わかりやすく解説します。

このように、自分の苦手分野の発見や弱点潰しにも利用できます。

理解を確認するためのチェックや、自分の考えを振り返るための質問などが自動生成され、学習の質を高めます。クイズの形式についても、選択可能です。

学習モードは「ツール」から簡単にオン/オフを切り替え可能で、従来のChatGPTとしての使用にも柔軟に戻ることができます。

ChatGPTの学習モードは、教育支援だけでなく、ビジネス現場においても高い効果を発揮します。以下に具体的な活用シーンを紹介します。

ChatGPTの学習モードは、マネジメント層の判断力や論理的思考力を育成するために有効です。このモードでは、単純な答えではなく、問いかけや視点の転換を通じて思考の深掘りを促します。管理職に求められる多角的な視点や意思決定の質を高めることができます。

たとえば、「部下の成果が不十分なとき、どうフィードバックすべきか?」といったケースに対し、ChatGPTが複数の対応パターンを提示しながら、それぞれのメリット・リスクを問いかけてくれます。このように、ChatGPTの学習モードは、リーダーの思考の質を高めるトレーニングツールとして機能します。

学習モードは、営業やコンサルティング業務における理解力と提案力の強化に役立ちます。このモードでは、製品や市場の複雑な情報を一方的に伝えるのではなく、問いかけを通して理解を深めさせるスタイルが取られます。

たとえば、新サービスを提案する準備中に、「このサービスはどんな課題解決につながるか?」とChatGPTに聞くと、「その課題の背景は?」「他の選択肢とどう違う?」と掘り下げてくれることで、思考が整理され、提案内容が明確になります。結果として、単なる情報習得にとどまらず、提案の説得力を高める力が養われます。

学習モードは、マニュアル学習を深め、社内ナレッジの継承を支援する強力な手段です。ChatGPTは、手順をただ説明するのではなく、「なぜそれが必要なのか?」という背景まで問いかけてくるため、理解が表面的になりにくくなります。

たとえば、ITツールの設定手順を学習している社員に対し、「この設定を間違えたらどんなリスクがある?」とAIが問いかけてくることで、単なる操作ではなく、意図と重要性を含めて理解できます。このように、学習モードはナレッジの定着と応用力の向上に貢献し、属人化のリスクを減らす有効な学習手段です。

ChatGPTの学習モードを使いこなすためには、いくつか工夫があります。その工夫について解説しましょう。

ChatGPTの学習モードを効果的に運用するには、学習ログを定期的に確認することが重要です。学習ログには、AIがどのような応答を返しているか、どんな入力にどう反応しているかといった情報が記録されています。これを確認することで、誤学習の兆候や意図しない挙動を早期に発見できます。

たとえば、「〜というときは常にAと答える」といった極端な回答が続いていた場合、それが偏った学習の結果である可能性があります。ログをチェックすれば、こうした偏りを修正するきっかけになります。このように、学習ログのレビューは、AIの応答精度を高め、リスクを未然に防ぐための基本的かつ有効な管理手段です。

プロンプトをチームで共有することで、ChatGPTの運用効率と質を大きく高めることができます。良質なプロンプトは再現性の高い成果を生み出します。しかし、個人のノウハウにとどめておくと、全体としての活用度が上がりません。共有によって、誰でも同じレベルの成果を得られる土台が整います。

たとえば、「新人研修向けに、ロジカルシンキングの考え方を段階的に導くプロンプト」や「社内ルールをもとに、自律的に判断する力を養う対話設計のプロンプト」を学習モード用に整備し、共有することで、他の社員も即座に同じ質の指導が受けられるようになります。

このように、学習モードに特化したプロンプトを共有することで、業務効率だけでなく、組織全体の知的レベルや教育効果も大きく底上げできます。

ChatGPTを現場で有効活用するには、利用者向けのトレーニングが不可欠です。AIはツールであり、正しく使いこなすには一定の知識とスキルが必要です。使い方やプロンプト設計に慣れていないと、思うような成果が得られず、利用が定着しません。

実際に、「AIは使いにくい」と感じていた部署が、30分程度のワークショップを通じて基本操作とプロンプト設計を習得した結果、利用頻度と満足度が大幅に向上したという事例もあります。このように、トレーニングを実施することで、ChatGPTを使いこなす力が身につき、現場への定着率も自然と高まっていきます。

ChatGPTの学習モードを使う際には、いくつか注意点があります。

ChatGPTの学習モードを利用する際には、セキュリティとプライバシーへの配慮が欠かせません。学習モードでは、ユーザーの入力内容をもとに個別対応が行われます。そのため、会話に含まれる個人情報や機密情報がAIに記録される可能性があり、不適切な情報管理は漏洩リスクにつながります。

たとえば、顧客対応履歴や社員の評価情報などを入力している場合、チャット履歴が第三者に誤って共有されたり、誤用されたりすると、企業の信頼性や法的リスクに直結する可能性があります。そのため、学習モードを導入する際は、どの情報を入力してよいか、保存データの範囲、共有ポリシーなどを定め、情報管理体制を徹底することが極めて重要です。

ChatGPTの学習モードでは、誤学習や情報の偏りを防ぐための運用管理が重要です。学習モードは入力された内容に応じて応答を最適化していくため、偏ったデータや曖昧な指示が続くと、その影響が蓄積し、誤った知識や思考パターンが形成される恐れがあります。

たとえば、「営業はすべてテレアポが最適」という指示が繰り返されると、それ以外の手法を提示しなくなるなど、バイアスのかかった応答が常態化する可能性があります。そのため、学習モードを使い続ける際には、定期的に履歴をレビューし、必要に応じてメモリのリセットやプロンプトの調整を行うなど、適切なチューニングが不可欠です。

ChatGPTの学習モードを社内で活用する際には、AIの応答内容が社内ルールや方針と矛盾しないよう、定期的な確認と管理体制の構築が不可欠です。

学習モードでは、AIが過去の会話や入力内容を踏まえて応答を最適化しますが、その分、ルール変更や一部の曖昧な情報をそのまま学習し続けることで、誤った応答が蓄積されるリスクがあります。柔軟な応答を行うがゆえに、ガイドラインに沿っているかの確認が怠られると、社内外の混乱につながる可能性があるのです。

たとえば、ChatGPTの学習モードに「フレックス勤務は申請不要」といった過去の運用を学習させていた場合、ルールが変更された後でも「申請不要です」と応答し続けてしまう可能性があります。このような誤案内が社員間に広がれば、勤怠管理や労務処理に不整合が生じる恐れがあります。

そのため、ChatGPTの学習モードを導入した後も、定期的に出力内容と社内ルールを照らし合わせて確認し、必要に応じて記憶内容の調整やアップデートを行うことで、安心かつ正確な運用を実現することが求められます。

ChatGPTの学習モードは、企業の情報資産を活用しながら、より高度なコミュニケーションと業務効率化を実現する強力な機能です。カスタマイズ性や柔軟性に優れ、社内外のさまざまな用途での活用が期待されます。ただし、導入にあたっては情報管理や精度維持といった観点からの運用設計が欠かせません。継続的な改善と活用ノウハウの共有により、学習モードの効果を最大化しましょう。

アイスマイリーでは、生成AIのサービスとその提供企業の一覧を無料配布しています。自社でのAI活用や業務効率化に活用できる、最適なAIサービスを選定するためにぜひご活用ください。

学習モードの利用は無料となっています。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら