生成AI

最終更新日:2024/04/04

Watson Discovery とは HTML、PDFといった形式で作成された文書を IBMの人工知能「Watson」 によって、コンテンツを検索するシステムです。2018年6月より日本語がフルサポート されるようになったことで、今後国内でも利用が広がると見られます。

そんなWatson Discoveryには、具体的にどのような機能が備わっているのでしょうか。また、どのような業務に活用していくことができるのでしょうか。今回は、Watson Discoveryの機能や活用方法を詳しくご紹介していきます。

IBM Watson(ワトソン)について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

IBM Watson(ワトソン)のAI導入で何ができる?活用事例を紹介

冒頭でもご紹介したように、Watson Discoveryとは、人工知能の「Watson」によってコンテンツを検索するシステムのことを指すわけですが、そもそもこの「Watson」とは一体どのようなものなのでしょうか。まずは、IBM Watsonの基本的な情報から理解していきましょう。

IBM Watsonは、コンピューター関連製品およびサービスを提供するアメリカの企業「IBM」が開発・提供しているAIです。これを聞いただけでは、「AI」と「IBM Watson」の違いがいまいちイメージできないという方も多いかもしれません。しかし、AIという言葉はArtificial(人工的な) Intelligence(知能、司会力、思考力、知性、知恵)という言葉の略称であり、本来は「人間のようにあらゆる分野において自ら思考する知恵を持ったコンピューター」を指しています。

そして、そのAIの開発の途中で実現された「見たものを理解する」「聞いたものを理解する」「話す」「状況判断を行う」といった個別の力を「AI技術」と呼ぶようになったのです。

そのため、いまご紹介した「AI」「AI技術」は本来区別されなければならないものなのですが、昨今はAI技術に関しても「AI」と呼ぶことが多くなってきているため、多くの人が混同してしまっている傾向にあります。そして、いまご紹介した「AI」に関しては、「行える処理のレベル」を以下のような4つのレベルに分類することも可能です。

マーケティング的に「AI」や「人工知能」といった呼ばれ方はするものの、実は単純な制御プログラムが搭載されているだけのものを指します。その例としては、エアコンや冷蔵庫などが挙げられるでしょう。この技術は「機械工学」とも呼ばれており、長い歴史があります。

レベル1よりも複雑な判断を行うことができ、答えのパターンが非常に多いのが特徴です。その例としては、将棋のプログラムやお掃除ロボットなどが挙げられるでしょう。

マシンラーニング(機械学習)という技術を導入することで、膨大なデータからルールや知識を自ら学習していくことができるものです。その例としては「検索エンジン」が挙げられます。ちなみにIBM Watsonは当初このレベル3のAIとしてデビューしましたが、後にレベル4へと昇進していきます。

ディープラーニング(深層学習)という技術を導入することで、レベル3よりもさらに人間の思考回路に近い判断を行えるものです。この技術が登場したことによって、AIの可能性はさらに広がり、近年のAIブームへとつながりました。身近にこのレベル4を体感できるものとしては、Googleの音声検索や画像検索などが挙げられるでしょう。そしてIBM Watsonは、このレベル4に該当しているAIなのです。

そんなIBM Watsonを利用したコンテンツ検索システムの「Watson Discovery」には、どのような機能が備わっているのでしょうか。ここからは、「Watson Discovery」の主な機能についてより詳しくみていきましょう。

Watson Discoveryの主な3つの機能として、文書取込(クローラ)機能、エンリッチ機能、クエリー機能があります。それぞれの機能の概要は次の通りです。

「管理UIからの取り込み」「 APIからの取り込み」「クローラからの取り込み」の3パターンが可能です。前者2パターンはPDF/WORD/HTML/JSONの各形式をサポートし、クローラからの取り込みに関しては、テキストファイル、HTML、DBデータなどを取り込むことが可能です。

エンリッチ機能では、対象の文書がどんな文書なのかを簡潔に表す「タグ」を付加できます。付加情報には、人名や場所、企業名、重要キーワード、コンセプト、分類などがあります。エンリッチされたメタ情報を検索条件として使うことで、通常の検索エンジンよりも高度かつ迅速な検索が可能になります。

その仕組みは、Watson Discoveryに文章の内容を理解させながら解析し、その概要などをメタ情報として元の文章に加えていくというものです。これはクローラから取得した文書をWatson Discoveryに登録する際に、「Natural Language Understanding(ナチュラル・ランゲージ・アンダースタンディグ)」という自然言語解析を行うためのAPIを呼び出すことによって実現しています。

利用目的に応じてさまざまな種類のクエリー(検索文)を発行することができます。クエリー機能で検索することで、ただの情報検索ではなくデータから知見を得ることが可能になります。例えば、大量のニュース記事を読み込んで傾向を分析する、経営情報をもとに企業分析を行う、なんらかの異常検知を行うといったこともできます。

また、通常のキーワード検索に加え、話し言葉のような自然文での検索も可能です。これによって、チャットボットのようなAIによる自動応答の仕組みとして活用することもできるでしょう。

Watson Discoveryの適用領域として、IBMでは以下の例を挙げています。

Watson DiscoveryなどWatsonの導入で成果を出している企業として、JR東日本の事例があります。同社のコールセンターで1日に処理する問い合わせ数はおよそ数千~数万件になりますが、Watsonにより大幅に効率化しました。

まずWatsonの音声認識機能「IBM Watson Speech to Text」に顧客の声を入力し、テキスト化し、これをWatson Discoveryに引き渡し、質問に対する回答候補を探し出します。

一方のWatson Discoveryにはあらかじめ、よくある質問(FAQ)への回答やそしてオペレーターは、Watsonが選んだ回答候補を参照して、質問に答えます。Watsonの導入で、1件の電話応答に対して回答時間を3割減らしたオペレーターもいるといい、業務時間内で対応できる電話の件数は2割増えたそうです。

Watsonには、情報を探し出すことができる機能として、「Watson Discovery」以外にも「Watson Assistant」という機能が存在します。これら二つはどのような違いがあるのでしょうか。

大きな違いとしては、「Watson Assistantは回答件数が多い場合の分類が困難になる」という点が挙げられるでしょう。「Watson Assistant」には、問い合わせ内容の意図を分類するintent機能が備わっているため、チャットボットでの問い合わせなどに適していると言われています。

これは「Watson Discovery」には備わっていない機能であるため一見大きなメリットに感じられますが、「Watson Assistant」が意図の分類を行うことができるintentは最大2000までとなっているため、回答件数が膨大な場合は「よくある質問」といった形で回答候補を提示したほうが良いといえるわけです。

また、Watson Discoveryを有効活用していくためには、事前に確認しておかなければならない点も存在します。それは、「その検索精度がしっかりと要件を満たせるのか」という点です。

例えば、「検索結果の上位○位以内に、検索する文書が何%含まれているのか」といった形で検索を行うことがありますが、もちろんこの場合の具体的な数値は利用するケースによって異なるでしょう。ただ、Watson Discoveryでは、「使用するユーザーにとって最適といえる解答候補が、上位何位までに表示されるか」という部分が検証における重要な軸になると考えられています。

そのため、「サンプルテキスト」「そのテキストで検索する回答候補の文書」「その文書に紐付けしたテキストデータ」といったものを用意し、検索結果から「期待通りの回答候補は上位何位以内に入ったのか」を集計していくわけです。

なお、Watson Discoveryの検索精度がどれくらいなのか確かめるためには、回答となる文書データと検索や評価を行うためのテストデータが必要になります。これら2つをベースにして、トレーニングなどを行い精度の向上を図っていくのです。

そして、検証の評価方法としては、それぞれのテストデータの検索結果を取り込んで集計し、「検索結果の上位○位以内に期待する文書が何%含まれているのか」を測定するというものになります。

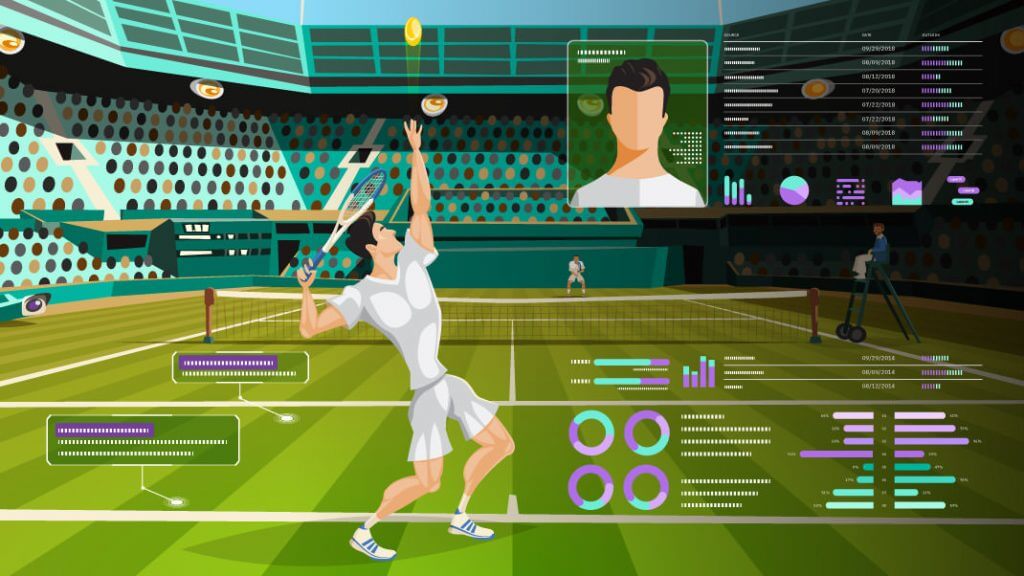

そんな「Watson Discovery」ですが、ウィンブルドン2017でも活用されるなど、さまざまな分野での活用が広まっています。IBMはウィンブルドン選手権のオフィシャル・テクノロジー・サプライヤーということもあり、大会のホームページ制作やモバイル・アプリケーションの開発などに携わっています。

その一環で、2017年の大会では出場選手をいくつかの指標で評価するという実験が行われました。この「いくつかの指標」というのは、主に「スタミナ」「サーブの有効性」「プレッシャーを感じている中でのパフォーマンス」などです。これらの指標は「Watson Discovery」を用いて、過去22年間の大会で蓄積された非構造化データを解析した結果、選ばれたものだといいます。

そして、この分析結果をTwitterやFacebookなどのSNSに掲載し、メディアに公開することで、より大会の魅力や出場選手の魅力を伝えることに成功したのです。

また、2017年に登場した「Ask Fred」というチャットボットも注目すべきポイントでしょう。「Ask Fred」は、テニス界の名プレーヤーであるフレッド・ペリーにちなんで名付けられたもので、もちろんWatson Discoveryの技術が用いられています。そんな「Ask Fred」は、Watsonの認知技術の精鋭を集めて開発されており、イギリスの代表的なスイーツであるストロベリークリームや記念品などを販売している売店を案内するサポートなどを行い、アシスタントとして大きな貢献をしたのです。

また、Watson Discoveryを導入する企業も増え始めている状況です。その一例としては、ケーブルテレビ法則局のイッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下、イッツコム)が挙げられます。

イッツコムでは、テレビやインターネット、電話などの提供するサービスにおいて、技術的な問い合わせが日々多数発生しており、その問い合わせに対応するオペレーターの顧客対応の品質を一定に保つことが難しい状況にあったといいます。

オペレーターが離職することも少なくなく、そのノウハウの引継ぎ業務や、顧客対応品質の管理を行う担当者の「オペレーターへのフィードバック業務」に大きな負荷がかかり始めていたからです。そのため、一刻も早く「通話や保留、事後処理の時間短縮」「リアルタイムのモニタリングによる業務効率化」などを実現する必要があったといいます。

そこでイッツコムはIBM Watsonの「Speech to Text」と「Watson Discovery」を導入。「Speech to Text」を活用して音声のテキスト化をスムーズに進め、「Watson Discovery」のAI検索エンジンを活用して会話から最適なコンテンツを検索していくという流れを導入し始めました。また、オペレーターや管理者が簡単に操作できる機械学習画面も実装し、問い合わせの会話文とFAQの関連度を高めていくこともできるようになったそうです。

これらの取り組みにより、オペレーターは通話ごとにAIによる自動通話品質のフィードバックを行うことができるようになり、通話を音声認識して回答候補を自動検索したり、通話のテキストを活用して自分の通話を後から確認したりすることができるようになりました。そのため、これまで以上に顧客対応の品質を高めたり、回答の精度を高めたりするのが容易な環境を実現することができたのです。

また、オペレーターの管理を行う担当者に関しては、リアルタイムモニタリング機能を活用することで、より早くオペレーターをフォローすることができるようになりました。また、一人ひとりのオペレーターの顧客対応品質評価レポートを自動生成することで、管理者自身の業務効率化を図ることもできるようになったといいます。

オペレーターの対応品質は、企業の信頼度にも直結する重要な部分であるため、このような形で「Speech to Text」や「Watson Discovery」を活用し、業務効率化と業務品質向上につなげられるのは、極めて大きな価値があるものといえるのではないでしょうか。また、近年は人手不足問題が深刻化しているため、「Speech to Text」と「Watson Discovery」の活用によって従業員の教育を効率的に行えるという点も大きな魅力のひとつといえます。

デジタル技術の発達で膨大なデータが取り扱えるようになった現在、データの海から適切な情報を探し出す「検索力」が求められるようになっています。

しかし、紙のデータのように保管場所を気にすることが必要なくなっても、その保管したデータを瞬時に探し出すことができなければ、本当の意味で「効率化」を図れているとはいえません。

IBMが提案するAI文書検索システム「Watson Discovery」は、大量のデータを素早く検索するだけでなく、AIのWatsonが質問内容をより深く洞察することによって、より正確な回答を導き出すことが可能です。さらに、データから知見を導き出すといった高度な使い方も想定することができます。

より効率的に、データの保管や検索を行えるかどうかは、大量のデータを取り扱う企業の成功を左右する鍵になるといえるでしょう。まさに、「Watson Discovery」はその成功を左右する存在といえるかもしれません。

多くの企業が人手不足という問題を抱えている現代において、業務効率化と生産性向上は極めて大きな課題といっても過言ではないでしょう。そのためにも、いかに「Watson Discovery」をはじめとするAIを有効活用できるかどうかが重要になります。ぜひこの機会に、データ管理における業務効率化の促進として、「Watson Discovery」をはじめとする文書検索システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

AIソリューションについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AIソリューションの種類と事例を一覧に比較・紹介!

AIについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

AI・人工知能とは?定義・歴史・種類・仕組みから事例まで徹底解説

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら