生成AI

最終更新日:2025/11/25

PKSHA 人と人の間で動くAI

PKSHA 人と人の間で動くAI

株式会社PKSHA Technologyは、2025年11月18日(火)、第三回 事業戦略説明会を開催しました。本講演では、同社代表取締役 上野山 勝也氏が登壇し、日本独自のAI普及パターンや、それに伴う自社の新体制について発表。また、同日に提供開始された新サービス「キャリアコーチングAI」の紹介も行われました。

株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也氏

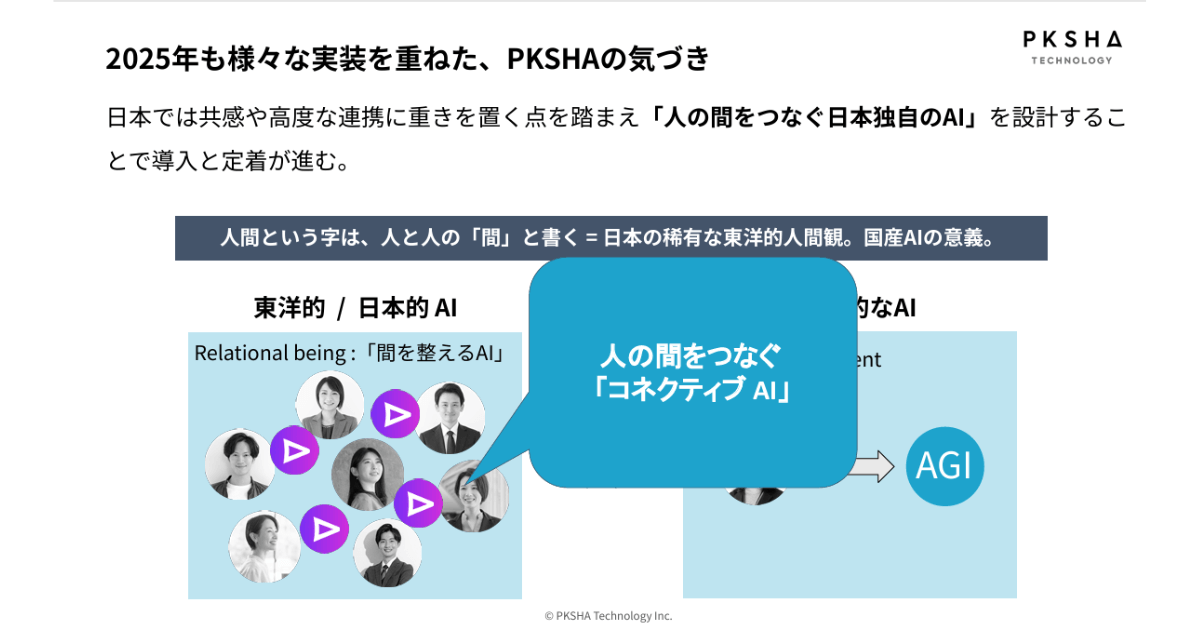

代表取締役の上野山氏は、グローバルな視点から各国のAI導入状況を比較し、日本には独自の普及パターンが存在することを指摘しました。米国が独立した「超知能(スーパーインテリジェンス)」の開発を目指し、中国が社会的な安定のために「監視AI」を受け入れる傾向がある一方で、日本においては「人と人の間で動くAI」が社会に浸透しやすいと言います。

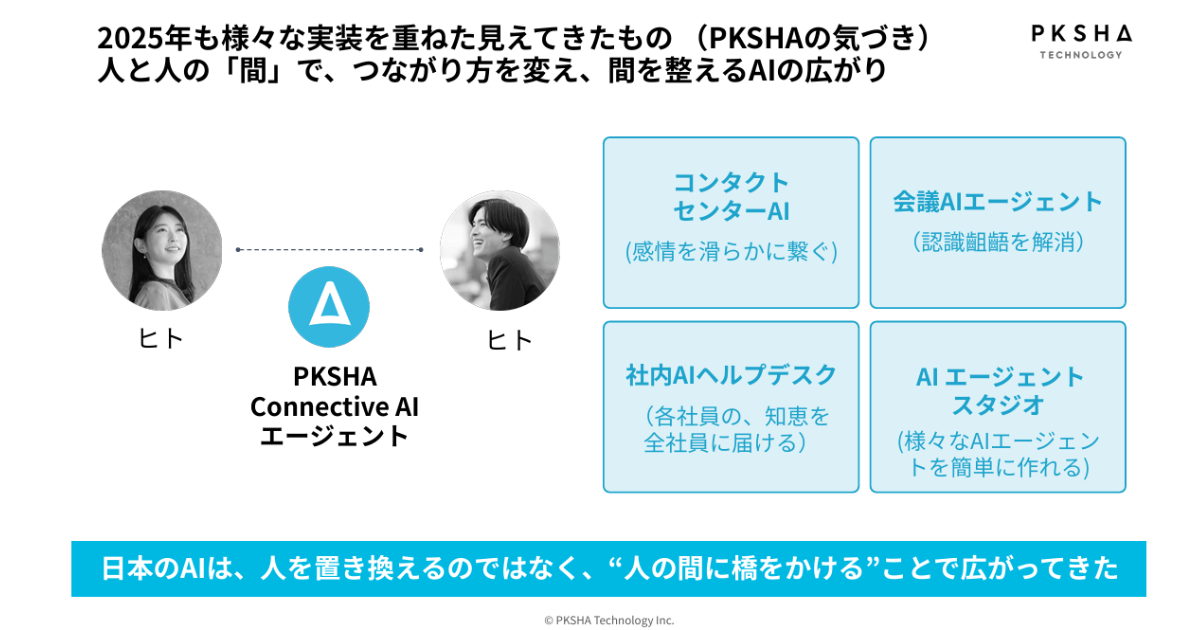

日本では、人を置き換えるAIではなく、「人と人との間を繋ぐ、人と人との間で動くAI」が広がってきたと述べました。上野山氏は、日本人がAIに対して親近感を持ち、職場に「隣人」としてAIを招き入れることに抵抗が少ない文化的な土壌も、この傾向を後押ししていると分析しています。

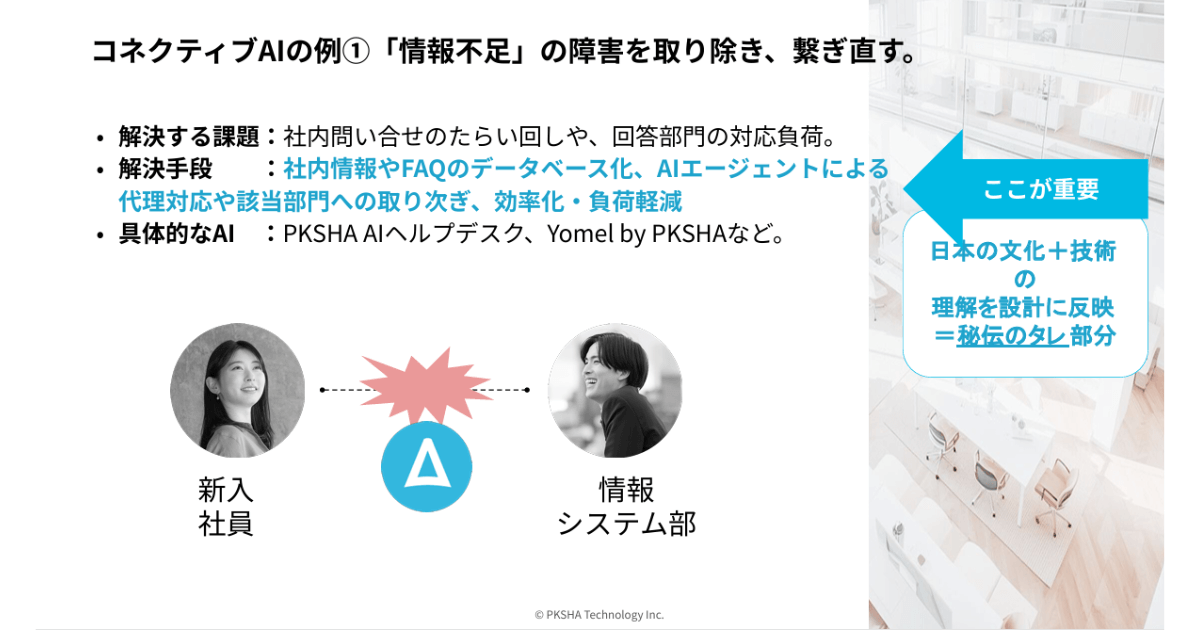

実際に現場で活用が進んでいるのは、コンタクトセンターにおけるオペレーターと顧客間や、社内ヘルプデスクにおける従業員とバックオフィス間、あるいは会議での参加者同士の間などです。上野山氏はこれらを「コネクティブAI」と定義し、具体的な事例を紹介しました。

たとえば、新入社員が疑問点を解決したい場合、社内問い合わせのたらい回しや回答部門の対応負荷が課題となりがちです。ここにAIが介在することで、社内情報のデータベース化が進み、AIエージェントによる代理対応や適切な部門への取り次ぎが可能。双方の負荷軽減が期待できます。

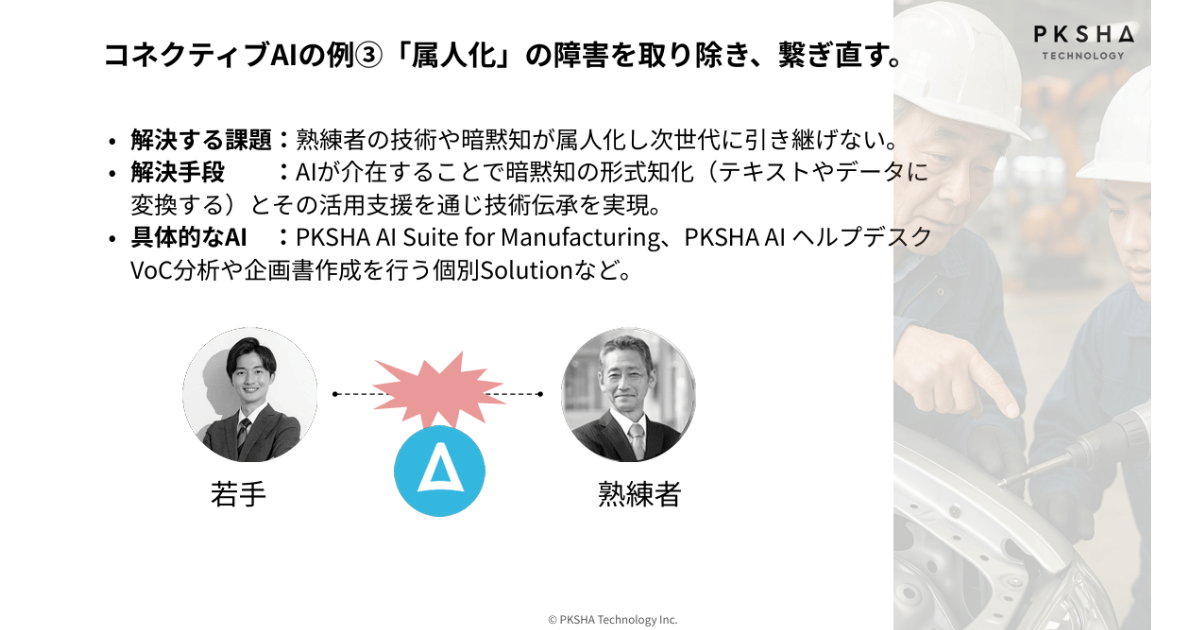

また、製造業では熟練技術者の退職に伴う技能継承が、深刻な問題となっています。こちらでもAIが熟練者と若手の間に介在し、熟練者のノウハウや暗黙知を学習して若手に繋いでいくという、新しい継承の形が生まれつつあります。

上野山氏は、他にも多くの日本のビジネス現場には「多層伝言ゲーム」とも呼べる複雑な調整業務が多く存在すると言います。PKSHAは、この人間関係の「間」に入り込み、コミュニケーションを整えることで業務を効率化するアプローチこそが、日本市場におけるAI実装の鍵であると考えています。

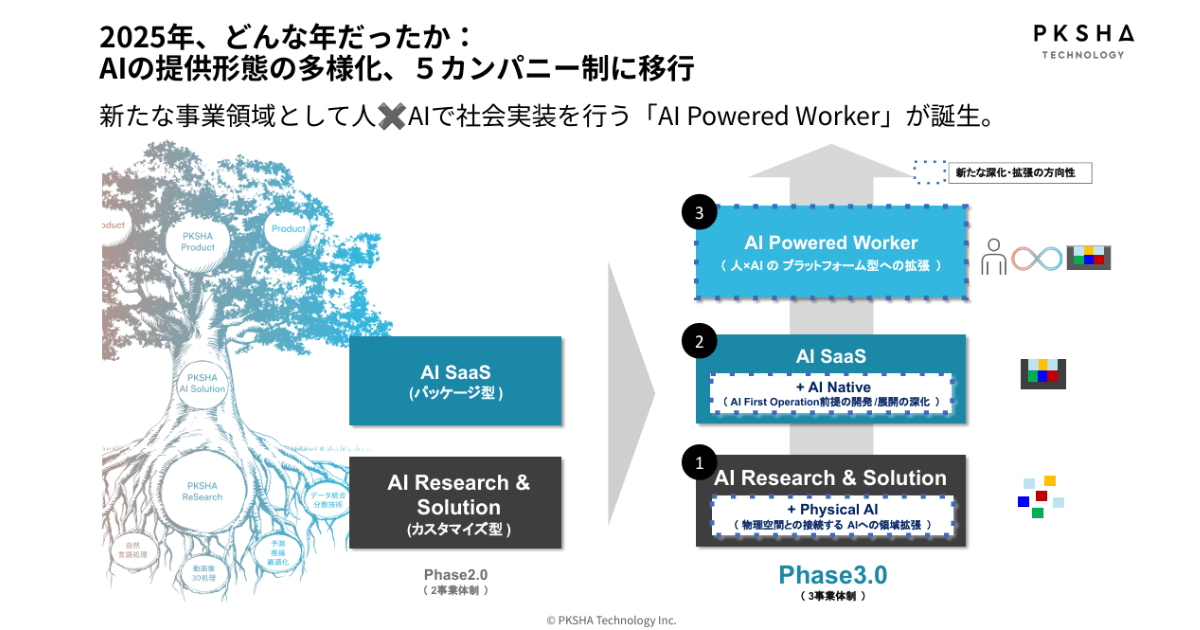

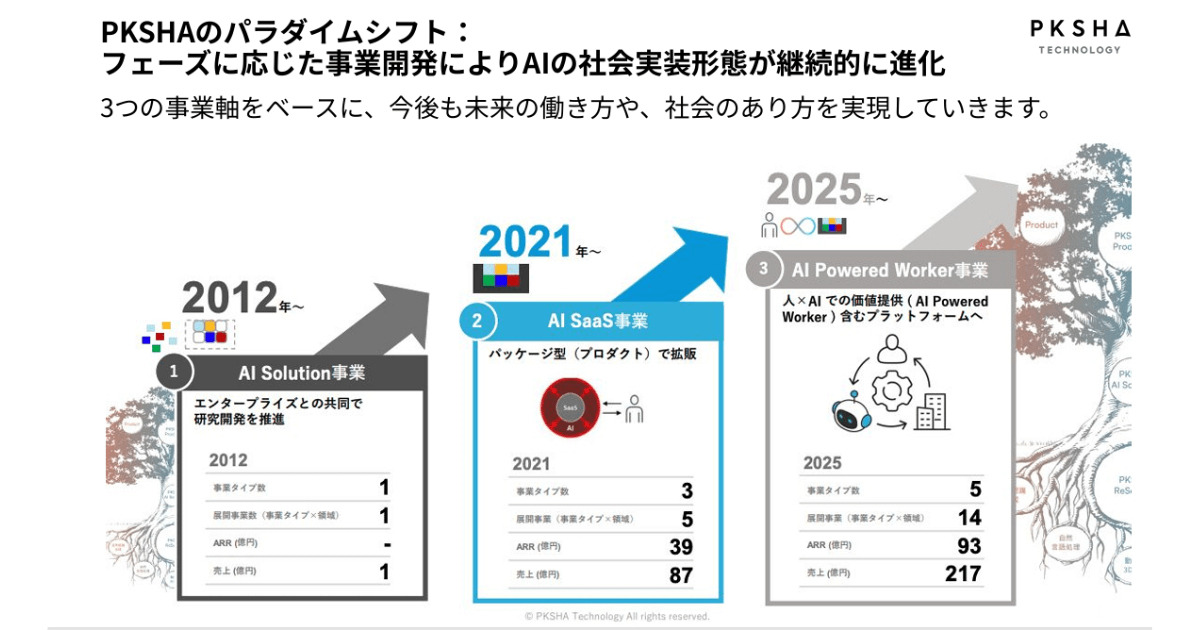

PKSHAは、今まで「AI SaaS」と「AI Research&Solution」の2事業体制で運営を行ってきました。2025年10月より、新たな事業領域として人×AIで社会実装を行う「AI Powered Worker」を発表。

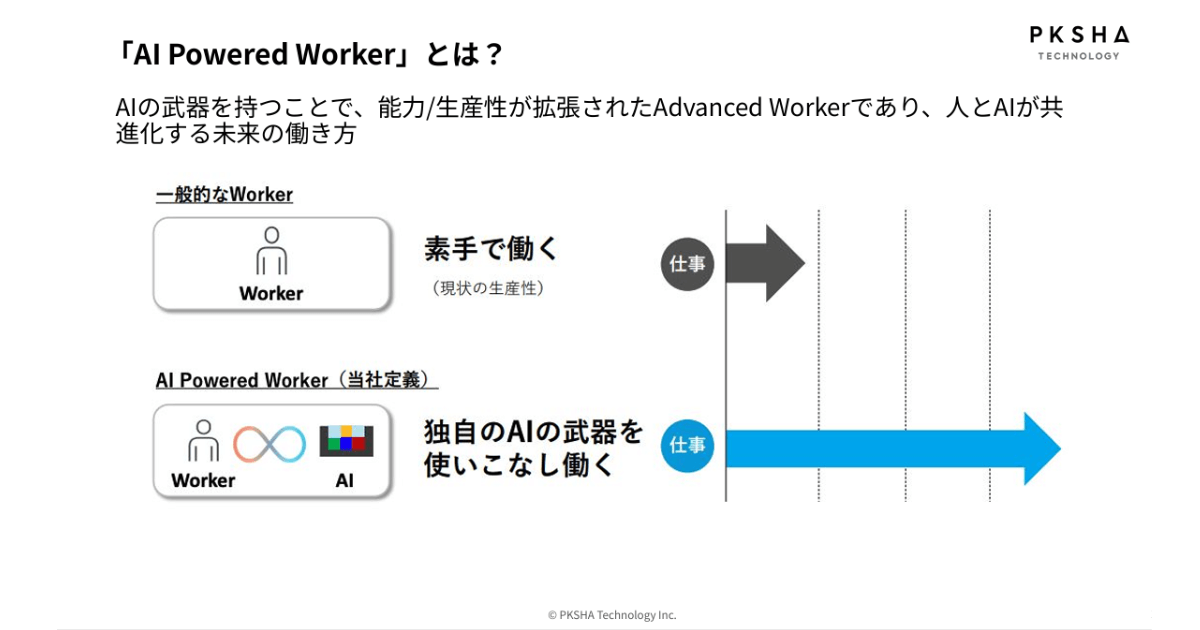

2025年は、AIの急速な進化に伴い「AIに仕事を奪われるのではないか」「働き方はどう変わってしまうのか」といった漠然とした不安が社会を覆った年でもありました 。

上野山氏は、AIを不安の対象ではなく、「働く喜びや希望を増幅する技術」として再定義し、社会に提示したいと語ります 。この思想を体現するのが「AI Powered Worker」です。

この新セグメントのコンセプトは、人をAIに置き換えるのではなく、人が「AIという服」を身にまとい、使いこなすことで、個人の経験やスキルが補完・拡張され、働けば働くほど生産性や創造性が向上していくソフトウェアデザインの追求です。

また、事業領域の拡大と提供価値の多様化に伴い、PKSHAは2024年10月より、組織体制を従来の2セグメントから「5カンパニー体制」へと大きく進化しました 。

既存のソリューション事業やSaaS事業に加え、前述の「AI Powered Worker」、AIカメラやロボティクスなど実空間への実装を担う「Physical AI」、そしてAIファーストな新規事業開発を行う「AI Native」といった領域を新たに展開し、強化していきます。

上野山氏は、「未来のソフトウェアはまだ柔らかく、設計次第で形を変えられる」と述べました 。AIが単なる自動化の道具に留まらず、人間性を維持しながら日本社会にいかに実装されていくべきか、その「あるべき姿」を今後も議論し、探求していく姿勢を示しています。

AI Research&SolutionカンパニーBusiness Development HR担当 眞鍋 優氏

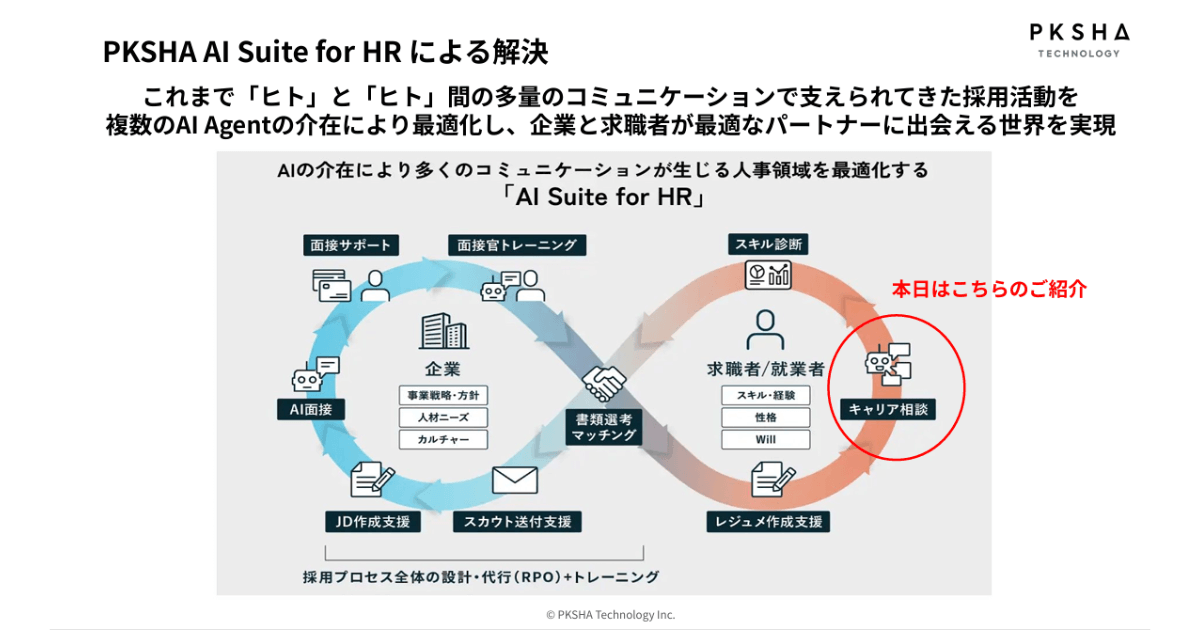

本講演では、同日にリリースを発表した「キャリアコーチングAI」についても、AI Research&SolutionカンパニーBusiness Development HR担当 眞鍋 優氏より紹介がありました。「キャリアコーチングAI」は、新事業セグメント「AI Powered Worker」を具現化する新たなサービスです。

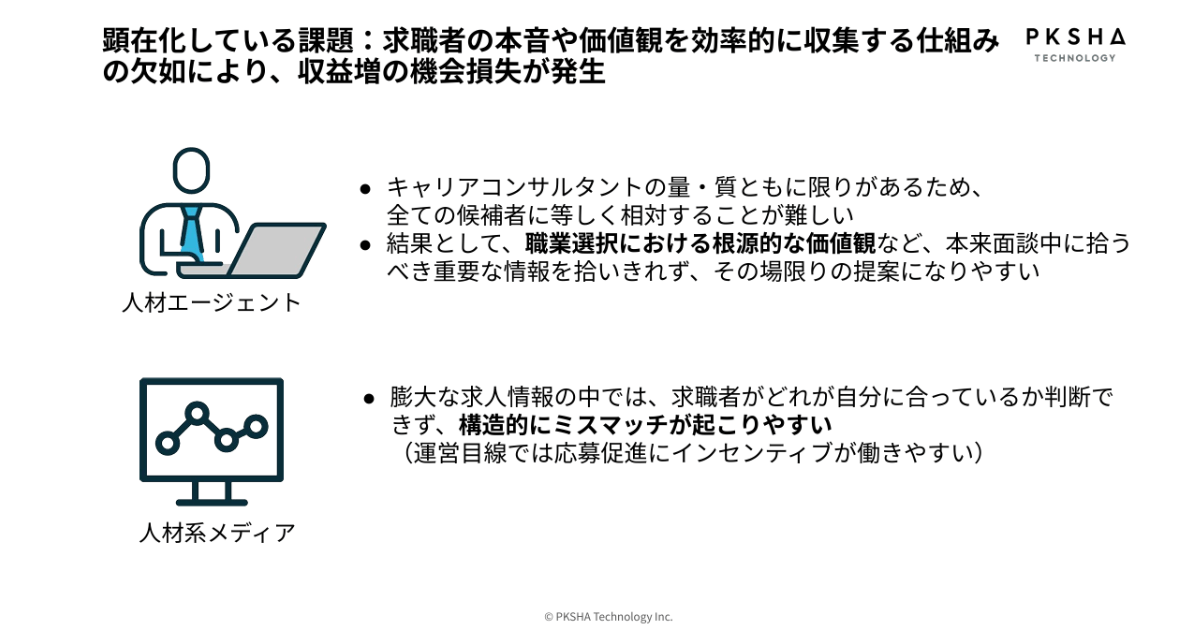

発表の中で眞鍋氏は、まず人材業界が抱える構造的な課題について言及しました。

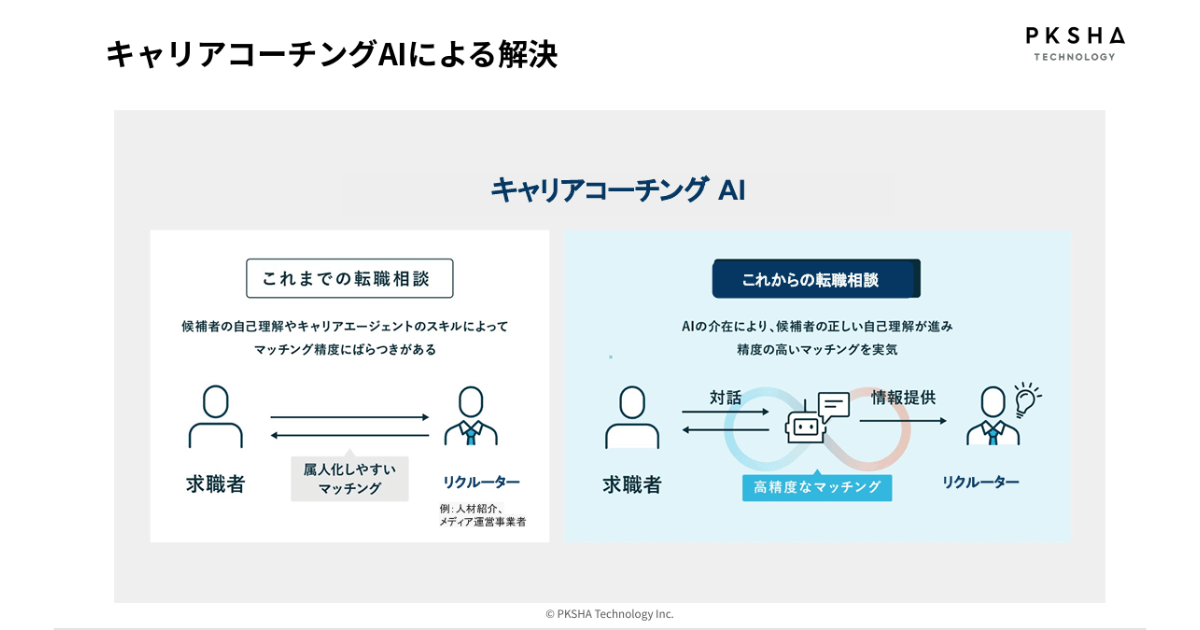

本来、求職者一人ひとりの価値観や過去の意思決定プロセスを深く理解するには、多大な時間が必要です。しかし、人材エージェントのコンサルタントは多忙を極めており、求職者一人ひとりに対して十分なカウンセリング時間を確保し、人生の深堀りを行うことは現実的に困難な状況にあります。

求人サイト等の人材メディアにおいては、ビジネスモデル上「まずは応募してもらうこと」にインセンティブが働きやすく、求職者の本質的な適性よりも応募数を優先してしまう構造があります。その結果、入社後のミスマッチや早期離職といった課題が解決されないまま残っているのが現状です 。

こうした状況から、求職者が自身の潜在的な価値観やキャリア観を深く探求し、本音で向き合えるようサポートをするため、「キャリアコーチングAI」が開発されました。

「キャリアコーチングAI」は、「相手がAIだからこそ、人は自己開示しやすい」という心理的特性も活用しており、AIが話し相手になることで、人間相手には躊躇してしまうような本音や考えを、気兼ねなく話せる心理的に安全な環境を提供しています。

形式的な質問ではなく、独自の技術により自己理解を促すよう設計された対話型AIは、聞き役・整理役として、求職者の内面に寄り添いながら、キャリア理論に基づいた対話を行います。

たとえば、学生が「どんなキャリアの方向性で行けばいいかわからない」という課題を抱えている際に、「学生時代にどういう経験をしたか」「大変だったけれど、大きく達成を出来た出来事は」など、AIに入力を行います。その情報をもとに、AIが大学時代だけではなく、もっと遡って時系列のデータを収集。

こうしてAIが学生の具体的なエピソードを収集し、表面的なスキルだけでなく、根底にある価値観や強みを抽出します。

この対話データに基づき、AIは「あなたにはこういう力が備わっている可能性がある」とフィードバックを行い、その特性にマッチする求人やインターンシップを提案します 。学生は自身の強みを言語化でき、納得感のある状態で企業への応募やエージェントとの面談に進むことができます。

本サービスは、AIとリクルーターの強みを掛け合わせることで、最高のキャリア支援体験を提供します。AIが「価値観の言語化」という心理的ハードルの高い初期フェーズを担当することにより、求職者はリクルーターとの面談前に自己理解を深めることが可能です。

AIと専門家が協働することで、それぞれの役割を最大限に活かした効率的かつ質の高いサポートを実現します。

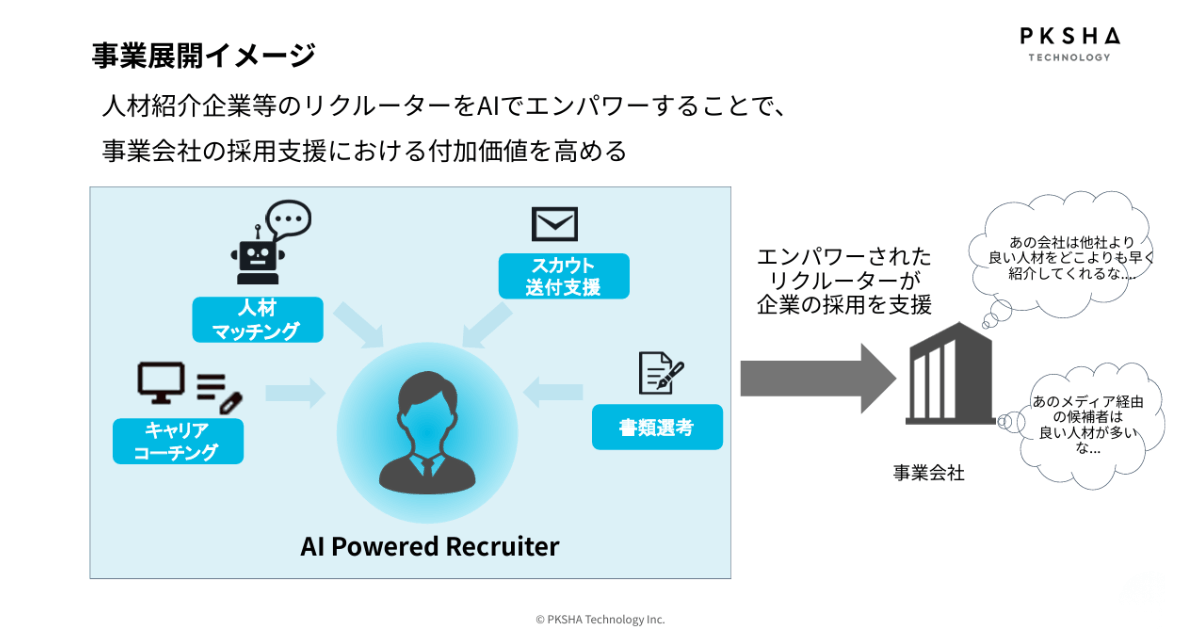

最終的な事業展開として、眞鍋氏は「事業者目線では、エージェントがどこよりも早く良い人材を推進してくれることが、まず1つの大きな価値になってくる」「求職者目線では、AIが求職者の具体的なエピソードから求人やインターンシップを紹介することも可能」とコメントしました。

AI技術の進化に伴い、人事領域での活用が拡大しています。今回の「キャリアコーチングAI」を通じてまずは採用領域からスタートし、将来的には人事領域全体を網羅するサービスへと展開予定です。

2025年、AIは「実用」のフェーズへと完全に移行しました。その中で、PKSHAが掲げた「コネクティブAI」や「AI Powered Worker」という概念は、日本独自のAI活用の解像度を一段階高めるものと言えるでしょう。

「仕事を奪う」のではなく「間を繋ぎ、人を拡張する」。

この日本的なアプローチが、労働力不足や生産性向上という社会課題に対し、どのようなブレイクスルーをもたらすのか。新体制となった同社の今後の展開に注目が集まります。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら