生成AI

最終更新日:2023/12/08

2024年問題とは?

2024年問題とは?

2024年問題とは、働き方改革関連法に伴い、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることによって発生するさまざまな問題のことです。年間時間外労働時間の制限は、2024年4月1日以降から適用される予定です。

そもそも働き方改革の一環として労働基準法が改正されたのは2019年からであり、一般企業は2020年から適用しています。運送・物流業界においては、業界の特性上、長時間労働となってしまう課題などがあることから、適用されるまでに5年間の猶予期間が設けられていました。

トラックドライバーが慢性的に長時間労働となってしまう背景には、若手人材の不足やドライバーの高齢化による労働力不足が挙げられます。加えて、EC市場が急成長したことにより、以前よりも宅配便数が大幅に増加したことも大きな要因となっています。

物流・運送業界の労働基準法改正による、労働時間の具体的な変更点を以下の表にまとめます。下表では、改正前後において拘束時間や休息時間などがどのように変わるのかを示しています。なお、2人以上のトラック運転手が乗車している場合や勤務の途中でフェリーに乗船する場合など、特例が適用されるケースもあります。

| 改正前(2024年3月まで) | 改正後(2024年4月以降) | |

| 拘束時間の制限 | <1日> 13時間(上限16時間、15時間超は週に2回まで) <1ヶ月> 293時間 <1年> 3,516時間 |

<1日> 13時間(上限15時間、14時間超は週に2回まで) <1ヶ月> 284時間 <1年> 3,300時間 |

| 休息時間の確保 | 継続8時間 | 継続11時間(下限9時間) |

| 連続運転時間の規則 | 4時間以内 | 4時間以内 |

| 時間外労働・休日労働の制限 | 休日労働は2週間に1回を超えないこと | 年間上限960時間 休日労働は2週間に1回を超えないこと |

| 割増賃金の引き上げ | 月60時間超は25%割増 | 月60時間超は50%増加 |

上記の変更点の中で、特に注意すべき点は2024年4月から時間外労働の年間上限が960時間に設定される点です。これにより、トラック運転手の長時間労働が制限されるため、ドライバーの人材不足の課題が深刻化していくことが予想されます。

また、月60時間超の時間外労働に対しては50%割増の賃金を支払う必要が生じるため、人件費の高騰による企業収益の低下も大きな課題であるといえます。

参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

残業規制に違反した場合には、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則が科せられる可能性があります。労働基準監督署の裁量によって判断される部分もあるため、勧告や指導にすぐに対応すれば懲役や罰金までは科せらない場合もあります。

ただし、前述した月60時間超の時間外労働に対する50%の割増賃金などの問題もあるため、働き方改革を推進してできる限り残業時間を減らしていくことが重要です。

年間時間外労働時間の上限を制限することは、労働者を守るためのものですが、この制限によってさまざまな問題が生じると言われています。ここでは、具体的にどのような問題が考えられるのか、物流・運送業者やドライバーに焦点を置いて紹介していきます。

具体的に考えられる主な問題としては、以下の3点です。

2024年問題により、運搬できる荷物量が減少することに加えて、ドライバーの人材不足や収入減少、物流・運送会社の売上低下などが生じるおそれがあります。

出典:公的社団法人全日本トラック協会「物流の2024年問題を知っていますか?」

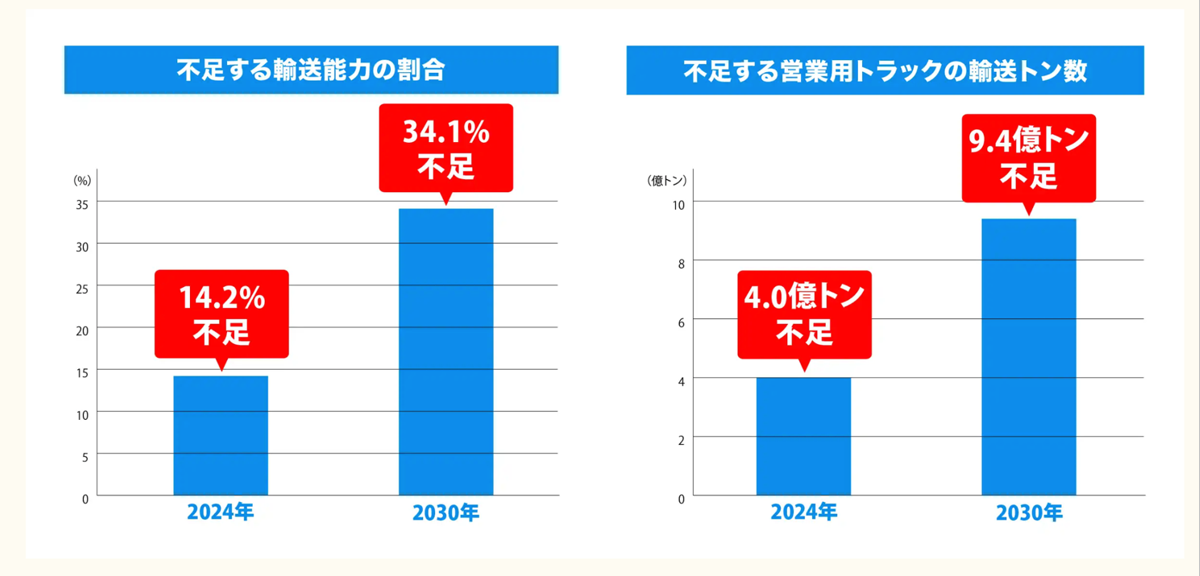

物流・運送業者が受ける2024年問題の影響のひとつは、ドライバーの労働時間が短くなることにより、運搬できる荷物量が減少することです。具体的には上図に示すとおり、輸送能力が2024年に14.2%不足、2030年には34.1%不足、輸送トン数が2024年に4.0億トン不足、2030年には9.4億トン不足する見込みとなっています。

近年ではEC市場の成長によって、荷物の量は増え続けています。このような状況下で輸送能力が低下すると、これまでのように荷主や一般消費者のニーズに応えることが難しくなっていくと考えられます。

物流・運送業者が受ける2024年問題の影響としては、ドライバー不足の深刻化も挙げられます。トラックドライバーの有効求人倍率は全職業平均と比べて高く、2030年にかけてさらに差が拡大していくと考えられています。さらに、物流・運送業は全産業平均と比べて高齢化が進んでいるため、将来的な人手不足も懸念されます。

ドライバーの人数が不足している中で、労働時間の規制がかかることで、ドライバー不足が深刻化するおそれがあるのです。

物流・運送業者の2024年問題は売上や収入にも影響します。ドライバー不足によって運搬できる荷物量が減少することで、物流・運送会社にとっては機会損失となり、売上の減少につながります。また、ドライバーにとっても時間外労働が規制されることで残業代が減少し、収入が下がる人も多く出てきます。

時間外労働時間の年間上限を制限することは、ドライバーのワークライフバランス向上の観点では良い変化であるといえます。一方で、これまで時間外労働による残業代を収入の頼りにしていたドライバーにとっては、収入面で新たな課題が生じるのです。

全日本トラック協会では、働き方改革の実現に向けた取り組みを以下の通り策定しています。

ここでは、トラック協会が働き方改革実現に向けて取り組んでいる上記の4点について、それぞれ紹介していきます。

トラック協会の働き方改革実現へ向けた取り組みのひとつが労働生産性の向上です。労働生産性の向上のために、具体的には以下のようなことを推進しています。

たとえば、荷待ち時間・荷役時間の削減を図るために、荷役のパレット化や省力・アシスト機器の活用に取り組んでいます。流通全体を通してパレットを利用することで、積み卸し時間の短縮に加えて作業負荷の軽減につながるため、女性や高齢者などの人材活用も期待できます。また、高速道路を有効活用することで、運転時間の短縮や運行効率の向上を実現できるため、ドライバー不足への対策になります。

トラック協会は、運送事業者の経営改善のために、以下の2つの視点から取り組みを推進しています。

経営基盤の強化としては、経営規模の拡大や賃金アップを見込んだ原価計算、運賃・料金の設定、労働時間削減目標の設定と管理を行います。また、管理スタッフ(事務職)の働き方改革やトラック協会のセミナー・経営診断などの活用も対策の一部です。

ITを活用した運行管理の効率化としては、具体的にはデジタコ(デジタルタコグラフ)を活用した運行管理・労働時間管理などが挙げられます。デジタコを活用することで、速度・距離・時間の記録だけでなく、運転日報や稼働実績などの帳票の自動作成も行えるため、ドライバーの労働管理を効率化できます。

適正取引の推進に関しては、以下の視点から取り組みを行っています。

たとえば、書面化・記録化の推進としては、契約の書面化や荷待ち時間の記録などの対策が挙げられます。運送契約内容は運転時間や拘束時間などと密接に関係するため、運送条件や運賃・料金額などすべての取引について書面化し、適正化を図ることが重要です。

また、適正運賃・料金の収受に関しては、再生産可能な運賃の設定などが対策になります。再生産可能な運賃とは、原価運賃(人件費、車両費、一般管理費など)に営業利益を上乗せした運賃であり、事業の維持・発展のためには再生産可能な運賃を設定していくことがポイントです。

多様な人材の確保・育成については、以下の視点から取り組みを推進しています。

たとえばドライバーの処遇改善では、給与体系の見直しや週休2日制の導入・完全実施、年次有給休暇の取得促進により、労働環境の改善を図っています。

また、職場・会社の魅力度アップについては、働きがいがあり、女性や高齢者も働きやすい職場・会社づくりを目指しています。ドライバー不足を解消していくためには、女性や高齢者、新卒者など多様な人材を確保・育成し、ドライバー人口の裾野を広げていくことが大事なポイントとなります。

ここでは、物流効率化において活用できる補助制度について紹介します。経済産業省は、物流効率化に向けた先進的な実証事業を実施するため、2023年度補正予算案に55億円を盛り込みました。

実証事業とは、適用可能な段階にある技術やシステム、制度などを実際に現場(実地)でテストし、有効性や経済性などを確認する取り組みです。即効性のある設備投資の促進を加速化させる狙いがあります。

補助対象となる実証事業には、大きく分けて以下の2種類があります。

以下では、上記の2種類についてそれぞれ紹介していきます。

荷主企業における物流効率化に関する事業は、荷主企業の物流施設の自動化・機械化に向けた機器・システムの導入費用などを補助する事業です。荷主企業の省力化や物流効率化の投資効果を明らかにすることを目的とし、中堅企業に対して1/2、中小企業に対して2/3の補助率を想定しています。

参考:経済産業省「物流効率化に向けた先進的な実証事業」

自動配送ロボット導入促進に関する事業は、公道を走行する自動配送ロボットの採算性を確保したサービスモデルを創出し、市場の確立を図ることを目的とした実証事業です。複数拠点や多数台運行による大規模なサービス実証を行い、補助率は大企業・中堅企業に対して1/3、中小企業に対して2/3となっています。

参考:経済産業省「令和5年度補正予算案の事業概要」

2024年問題は、2024年4月から自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が、960時間に制限されることによって生じるさまざまな問題です。2024年問題により、運搬できる荷物量の減少やドライバー不足の深刻化、物流・運送会社の売上減少、ドライバーの収入減少などが懸念されます。

2024年問題に対処していくためには、労働生産性の向上や多様な人材の確保・育成、運送事業者の経営改善などが重要であり、トラック協会を中心に働き方改革実現への取り組みが行われています。

業務の課題解決に繋がる最新DX・情報をお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。

AI製品・ソリューションの掲載を

希望される企業様はこちら